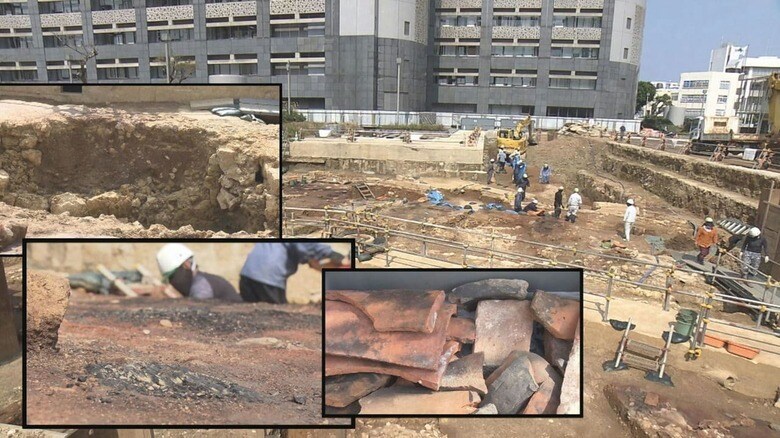

沖縄県庁のすぐそばで行われている発掘調査の現場から、10・10空襲によるものとみられる被害の跡が見つかった。痕跡からはある日突然に沖縄県民の日常が奪われた戦争の恐ろしさがうかがえる。

戦火に消えた村

沖縄県庁と沖縄県警察本部の間で去年から進められている発掘調査を担当するのは、沖縄県立埋蔵文化財センターの大堀晧平さん。

現在の沖縄県庁から那覇市役所一帯にかけて存在した湧田(わくた)村の遺構が見つかった。

湧田村は陶器の製造で栄え、1920年には沖縄県庁が泉崎に移転。周辺には近代的な都市が形づくられた。戦前沖縄の中心地として栄え、現在は沖縄県庁が建つこの場所で沖縄戦の爪痕が見つかったのだ。

沖縄県立埋蔵文化財センター 大堀晩平さん:

目の前が真っ黒で赤茶けたような状態になっています。近くで見ると木の繊維が残っているのが分かります。そのほか、この赤くなっている部分は焼けた地面です。ここが焼けた原因の一つとして10・10空襲の可能性は十分あると思います

那覇市の9割焼失

1944年10月10日、アメリカ軍が那覇を中心に行った大規模な空襲、いわゆる「10・10空襲」。

当時の那覇市は那覇・首里・真和志・小禄の四つに分かれていた。

那覇は全家屋の9割にあたる約1万1000戸が焼失する壊滅的な被害を受けた。

民間人の犠牲者は330人。このうち那覇では255人が命を奪われた。

那覇のど真ん中で見つかった10・10空襲の痕跡。出土品には黒いすすが付着し、空襲によって集落が炎に包まれたことや、突如として住民たちに襲いかかった状況をうかがい知る物も見つかった。

沖縄県立埋蔵文化財センター 大堀晧平さん:

本当にそのまま地面にベシャっと皿などが割れた状態で出てきました。破片を全部つなげると元の形に戻ります。本当にある日突然、空襲や沖縄戦が始まって建物が燃え家財道具も建物に押しつぶされたのだということが分かります

沖縄県立埋蔵文化財センターがこれまで行ったほかの発掘調査では、空襲の被害を防ごうと埋められた家財道具が見つかることもあった。しかし、今回の出土品からは避難する時間すらなかったことがうかがえる。

沖縄県立埋蔵文化財センター 大堀晧平さん:

特徴的なのは近代の湧田村の遺構そのものに赤や黒い焼け跡が残っていることです。熱を受けた痕跡から、今まで営まれていた村が、そのまま焼け落ちたということが今回の発掘から見えてきたと思います

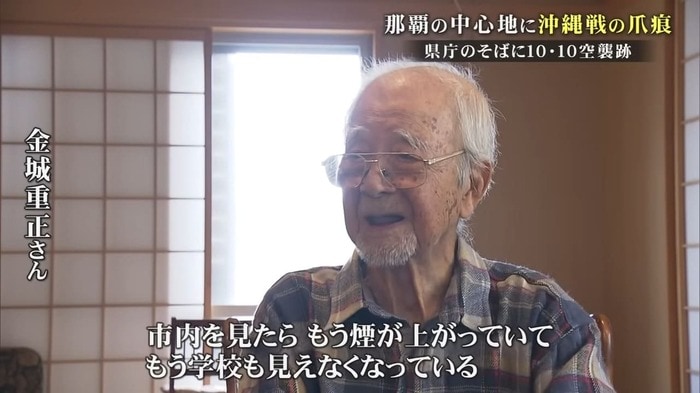

少年が見た空襲

81年前の1944年、当時13歳で登校中に10・10空襲に遭った金城重正さん。今も当時のことを鮮明に記憶している。

金城重正さん:

奥武山(おうのやま)の鳥居を通って今の陸上自衛隊の入り口まで来たとき、市内を見たらもう煙が上がっていて学校も見えなくなっていました

金城さんは、現在のバスターミナル付近にあった防空壕に逃げ込み九死に一生を得た。しかし空襲が収まって外に出ると、那覇の街並みは一変していたという。

金城重正さん:

県庁には爆弾がいくつも落とされました。今の那覇市役所のそばには警察がありますよね。あそこは昔も警察で爆弾が落ちて、半分壊れたのを私は見たのです

空襲は午前7時前から午後4時ごろまで5次にわたって波状的に続き、那覇の街の至るところに爆撃による大きな穴ができたと金城さんは語る。

金城重正さん:

小禄でも今の331号線に爆弾が落ちて、もう池みたいになって道も通れなくなったのですよ。あのときの那覇市内の様子は我々の年代じゃないと分からないでしょうね

勝ち戦でも利益はない

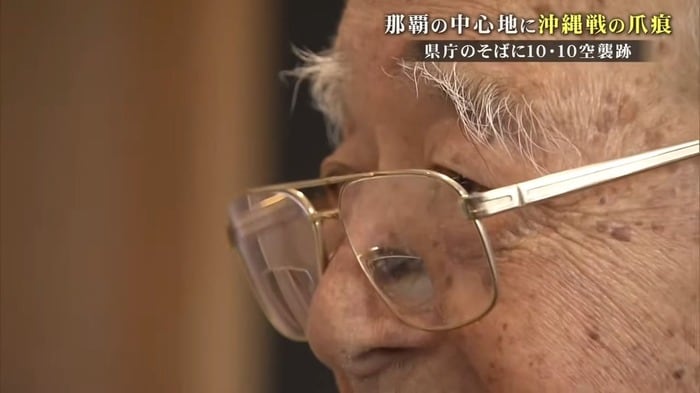

戦後80年がたった現在も、金城さんの脳裏には空襲の記憶が深く刻まれている。

その経験から金城さんは二度と悲惨な戦争を繰り返してはならないと強く訴える。

金城重正さん:

戦争は絶対にやってはいけません。戦争は勝った国にも負けた国にも何のメリットもないと思います。だから絶対に戦争はしてはいけません

街の中心地に埋もれた戦争の記憶。

時間の経過とともに戦争の記憶は薄れつつあるが、沖縄の各地には今なお沖縄戦の深い爪痕が刻まれていることを私たちは忘れてはならない。

(沖縄テレビ)