未曽有の大災害となった東日本大震災から14年。福島第一原発のメルトダウンを機に停止した全国の原発に少しずつ運転再開の動きがみられる。現在、再稼働に向け新規制基準の適合審査中の浜岡原発は南海トラフ巨大地震のリスクを抱えるがその安全対策はどうなっているのか現地を取材した。

再稼働へ向け防潮堤をかさ上げ

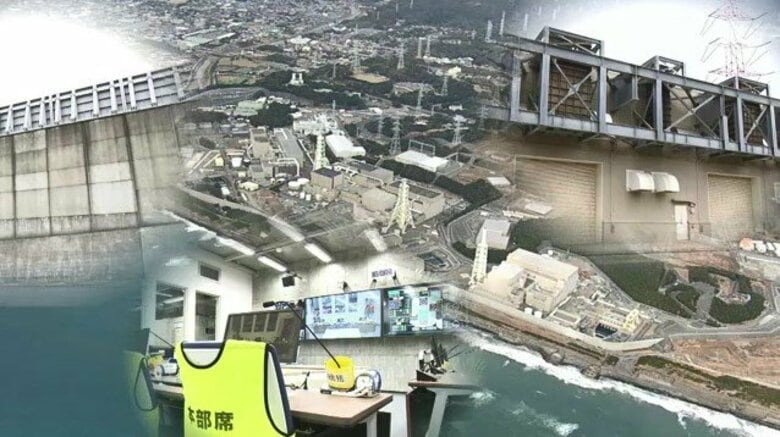

稼働を停止している3号機と4号機の運転再開を目指し、新たな基準に沿って審査が進められている静岡県御前崎市の浜岡原子力発電所。

まず案内されたのが巨大な壁の前だ。

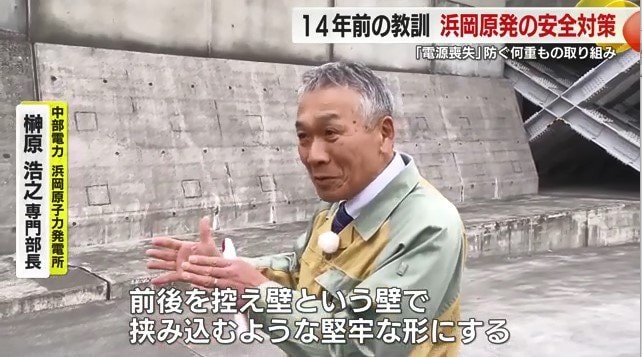

中部電力浜岡原子力発電所 統括・広報グループの榊原浩之 専門部長によれば「この壁は海抜22mの高さがある。いま地表面が海抜6mなので、ここから見ると16mの壁が設置されていることになる」という。

総延長1.6㎞にも及ぶ巨大な防潮堤。

ただ、2024年10月の審査会で想定される津波の高さが25.2mとなったことを受け、現在の高さからさらに6mかさ上げする方針だ。

榊原部長は「前後を控え壁という壁で挟み込むような堅牢な形にする。また基礎を追加して、十分な対応を取るよう対策する」と今後について話す。

政府が運転停止を求めた唯一の原発

世界一厳しいとも言われる原発の新基準。背景には14年前の教訓がある。

2011年年3月14日午前11時過ぎ、東京電力福島第一原子力発電所3号機で水素爆発の報告があり、20km以内の周辺住民に屋内避難の要請が出された。

死者・行方不明者あわせて1万8000人を超える東日本大震災。

地震に伴い発生した津波は福島県にある東京電力福島第1原子力発電所を襲い、原子炉を冷やすための電源などが喪失。

3つの原子炉で同時に核燃料が溶け落ちるいわゆるメルトダウンが起きた。

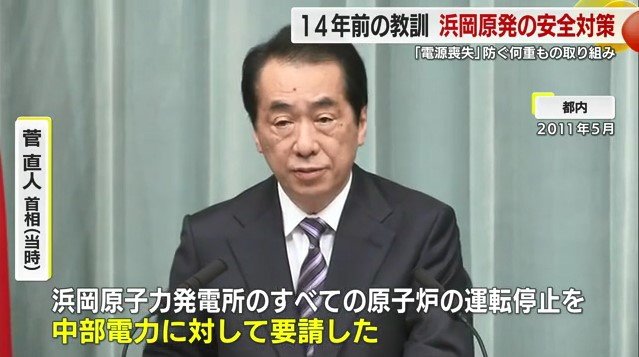

そして2011年5月、菅直人 首相(当時)は「浜岡原子力発電所のすべての原子炉の運転停止を中部電力に対して要請した」と発表。

「防潮堤の設置など中長期的な対策を確実に実施することが必要」として政府が全国で唯一、運転停止を求めたのが浜岡原発だった。

電源喪失防ぐ何重もの取り組み

車に乗り坂道を上がって案内された場所には建物があった。

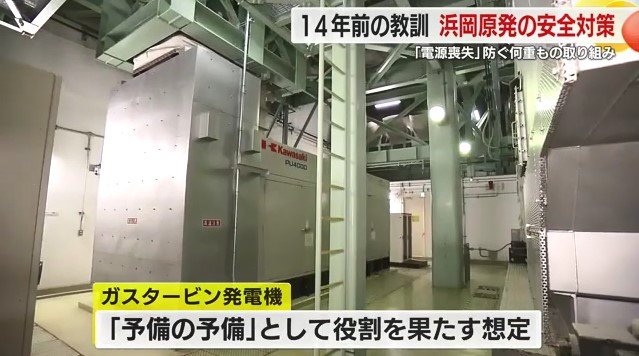

「結構上に登ってきましたが、どういう場所ですか?」と記者が訊ねると榊原部長は「ここは海抜40m地点となります。ここにある建物の中にガスタービン発電機が6台設置してある」と教えてくれた。

万が一、原子炉の電源が失われた場合、まず5号機の建屋内に設置されているディーゼル発電機が非常用として機能するシステムとなっている。

そして、このガスタービン発電機は津波の被害を受けないように高台に置かれていて、原子炉が電源を失った場合でも「予備の予備」としての役割を果たす想定だ。

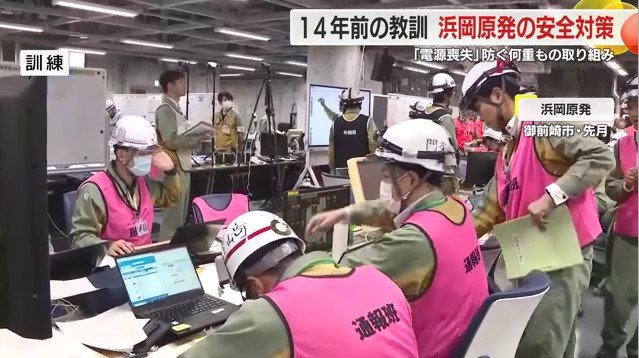

さらに敷地内の2カ所に電源車を配備しているほか、有事の際に本部機能を担う緊急時対策所には放射性物質の浸入を防ぐ扉が備え付けられている。

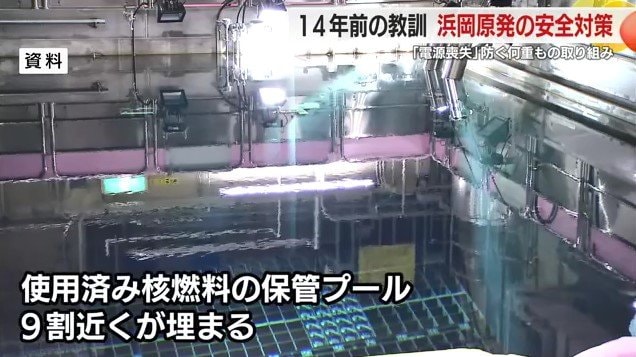

一方、原子炉のすぐ隣にある使用済みの核燃料が保管されているプールには、すでに貯蔵可能な量の9割近くが埋まっている。

榊原部長は「浜岡に関しては乾式貯蔵施設を設置することで規制委員会に申請している。それができると4400体(3・4号機が空になる量)の使用済み燃料を一時貯蔵することが出来るので、十分使用済み燃料に対しても対応できる」と強調した。

住民の理解が何より重要

また、再稼働に向けて何よりも大切なのが周辺に住む人たちの理解だ。

新潟県の柏崎刈羽原発では2020年に新規制基準の審査に合格し、燃料の装填も実施されているが地元の同意が得られず、いまだに再稼働に至っていない。

このため、榊原部長は「安全性対策に対する取り組みをしっかりと地域の住民に説明していく」とした上で「常に地域の住民とコミュニケーションをとって私たちがやっていることをしっかり伝えていくことが大事」と自らに言い聞かせるように説明した。

今後30年以内の発生確率が80%程度と言われる南海トラフ巨大地震。

そのリスクを抱える地域にある原子力発電所として万全を期した安全体制の構築が求められている。

(テレビ静岡)