大きな被害が出た8月の記録的大雨。行政の対応にどんな問題があったのだろうか。熊本市はサイレンを鳴らすのが遅れたり、排水ポンプ場が停止した問題を受け、外部の専門家などで構成する二つの委員会を設置し、10月16日に初会合が開かれた。

「サイレン吹鳴のマニュアルがあいまい」

一つ目の委員会は、一部の地区で防災のためのサイレンの吹鳴が遅れた問題を検証するもの。このうち坪井地区ではこれまでに、本来鳴らすべきタイミングより、大幅に遅れたことが明らかになっていて、住民からは「もう少し早く鳴っていれば、車を動かすことができた」などの声が上がっていた。

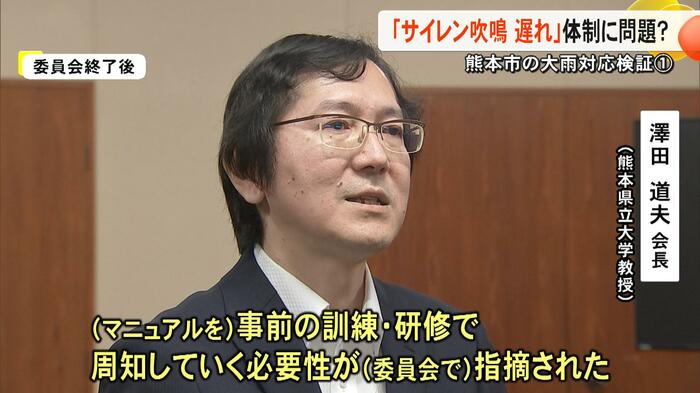

委員会は学識経験者、報道関係者、それに熊本地方気象台から、計5人で構成され、会長に熊本県立大学の澤田道夫教授を選んだ。そして委員会は「関係者に話を聞く際、個人が晒されることで意見に躊躇があってはいけない」として審議は非公開で行われることになった。

終了後、取材に応じた澤田会長によると、今回審議対象となったのは坪井川沿いの坪井警報局など3カ所のサイレンで、熊本市側は10月16日に「サイレン吹鳴のマニュアルがあいまいだったため、職員の認識に違いが生じていて、結果、鳴らすのが遅れた」と報告。このうち坪井警報局では最大3時間20分の遅れだった。

委員会の澤田道夫会長は「事前の訓練、事前の研修で(マニュアルを)周知していく必要性が(委員会で)指摘された」と話し、委員からは「住民も巻き込んだ訓練が必要」や「参集した職員をどう配置し動かすかの体制整備が必要」などの意見が出されたという。

澤田会長は次回委員会で市側が示す具体的な対応策を検討し、11月に3回目の委員会で提言をまとめ答申する方針を示した。

「ポンプ場の操作ルール正しかったか」

そして、もう一つ熊本市が設置したのが、坪井ポンプ場などの排水機場で本来機能するはずの下水や雨水の排水機能が停止した問題を検証する委員会。メンバーは学識経験者や国交省熊本河川国道事務所、熊本県土木部、それに日本下水道事業団から計5人で、熊本大学大学院の張浩教授を会長とし、こちらも審議は非公開で行われることになった。

委員会は、坪井ポンプ場など2カ所を対象に、10月16日は当日の動きを時系列で確認。職員の初動については「ルールに従って行動した」と、市側から報告されたものの、委員から「ポンプ場の操作ルールについて正しかったか、今後検証する必要がある」などの意見が出たという。

委員会は、今後なぜ浸水被害が発生したか、またポンプ場の機能停止が及ぼした影響などについても検証し、11月に中間答申、そして2026年3月末までに最終答申を示す方針とした。

(テレビ熊本)