全国で相次ぐ子どもの虐待死。思いがけない妊娠によって、誰にも相談できずに孤立してしまう女性の存在がその背景にあるとみられている。妊娠に悩む女性、その生の声を通して私たち社会に求められていることを考えた。

子どもの虐待死 予期せぬ出産が影響

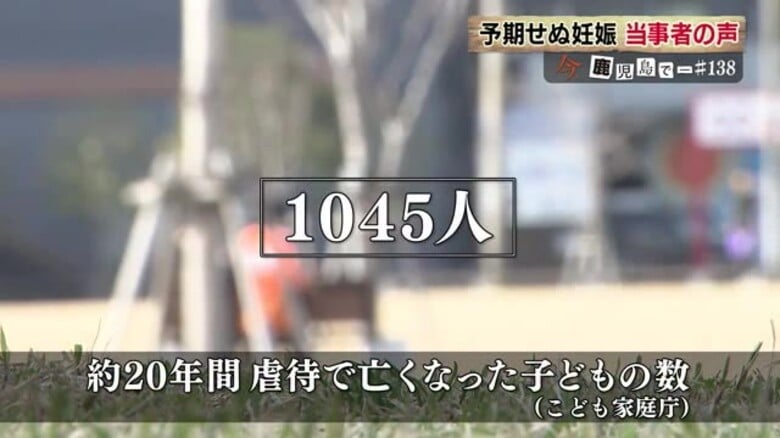

1045人。この20年間に全国で虐待によって亡くなった子どもの数だ。

鹿児島県内でも2024年12月、鹿児島市の施設のトイレで女の子を出産した直後、窓から落とし殺害したとして、インドネシア国籍の19歳の女性が逮捕・起訴された。こども家庭庁は、虐待死事例の3割近くが「予期しない妊娠」による出産の影響があるとみている。

鹿児島の「予期せぬ妊娠」の現状はどうなのか。鹿児島テレビではアンケートを実施。寄せられたのは妊娠した女性を取り巻く厳しい現実だった。

誰にも相談出来ず孤立

「妊娠を知った途端、パートナーだった人と音信不通」

「相手から『子どもはいらない』と拒否された」

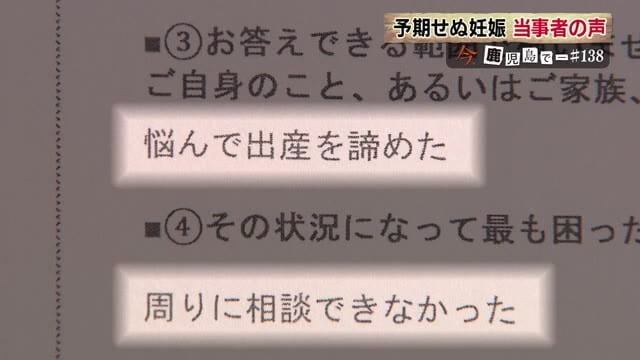

「悩んで出産を諦めた」

「周りに相談できなかった」

妊娠を誰にも相談できずに孤立していく女性の姿がそこにはあった。

アンケートに答えてくれた1人の女性がカメラの前で、自らの経験を話してくれた。

「自分の経験が誰かの役に立てば。いま困っている人に、誰か1人でも『ああひとりじゃないな』って思ってくれる人がいたらいいなって思って、今回取材を受けることを決めました」と、鹿児島県内に住む40代の女性、Aさんはインタビューを受けた理由について話してくれた。

シングルマザーとして子どもを育てていた彼女に、思いがけない妊娠が分かったのは数年前。当時交際していたパートナーからの性暴力によるものだった。

「別れようとした時期だった。それが相手は許せなかったみたいで。半ば強引に。怒らせたら怖い相手とわかっていた」とAさんは当時の状況を話す。その後、体調不良から妊娠が発覚する。

「妊娠が分かって、子どもがいるのに死を考えている自分がいて。本当にもう絶望ってこういうことなんだなって。もう生きていることがつらいってこういうことなのかもしれないって初めて自分で感じた。かなり孤独でした」と、思いがけない妊娠によって、心中を考えるまでAさんは追い込まれた。

孤独の中、絶望する彼女を救い出したのは、子どもの言葉だった。

子どもの言葉で出産を決心

「(子どもに)弟か妹が生まれたらどう?って聞いたら、すごく喜んでくれた。それで『もう産める』という決心がついた」と話すAさんはその後、無事に子どもを出産した。

Aさんは苦しんだ過去を振り返り、「どこに、誰に(相談したらいいか)というのがいまだにわからない。苦しい時はここに行って、ただ話をするだけでもいいんじゃない、という場所があればいいなと思う」と話す。

思いがけない妊娠によって、否応なしに迫られる「産む」か「産まない」かという選択肢。

鹿児島県内に住む20代のBさんは産まないことを選んだ。

話し合って選んだ「産まない」選択

「妊娠じゃないかなと思って検査したときに陽性が出た。うれしい半面、学生ということもあって、育てるには経済力がない。お互い話し合う場面で、彼も、私と同じ考え(=産まない)を持って話してくれました」と、Bさんは話す。

Bさんとパートナーは2人とも学生。

就職を控え、2人の未来を考えた末に出した結論だった。

「中絶というのは苦しい決断だった。自分勝手かもしれないが、また戻ってきてくれたらいいなって。私の場合は彼が寄り添ってくれた」と、Bさんは苦しい決断と心の支えについて話した。

その支えがなかったとしたら?という記者の問いにBさんは「しんどいですよね。一人で悩むのは何も解決に繋がらないので、相談できる機関とか親とか、相談できる人がいればまずいち早く相談してほしい」と話す。

オンライン相談で支援

「産む」ことと「産まない」こと。

それぞれの結論は異なるが、2人が共通して訴えたのは相談できる場の必要性だ。

妊婦の孤立を防ぐため、鹿児島県内では2021年から公的な支援が始まった。

LINEでオンライン相談ができる窓口、「かごぷれホットライン」だ。

予期せぬ妊娠などを匿名で相談できる。

現在5000人以上が登録、今までに1万4000件あまりの相談が寄せられている。

かごぷれホットラインの相談業務を請け負う鹿児島市の団体「にんしんSOSかごしま」。

7人の助産師が妊娠にまつわる悩みの相談を受けている。事務所であるマンションの一室は、住む場所のない妊婦が一時的に宿泊することも可能だ。

にんしんSOSかごしまの安藤美智子さんは「今どんな解決方法があるのか。本人がどのように受け止めていて、どうやって自分の意志で選択していくかサポートしている。すごく困った状況だったり、頼る人がいない人こそ相談が難しいが、妊娠した状況を恥ずかしいとか、自分が悪いとか思うことなく相談してほしい」と話す。

相談することで増える選択肢

母子医療が専門の鹿児島大学医学部・根路銘安仁教授も、相談することで選択肢が広がる可能性があると話す。

根路銘教授は「知識を持つことで選択肢が増えてくる。里親に一時期育ててもらう、特別養子縁組で“託す”選択肢があることがあまり知られていない」とし、その一方で、「『産まない』選択肢には全く支援がない。社会的な偏見で選んではいけないような雰囲気になっている。(産まないことを)選んだときに実行できる環境を整えることが、我々社会に求められていること」と、支援の不十分さについて指摘する。

思いがけない妊娠によって今もどこかで誰かが苦しみの中にいる。

その悩みをしっかり受けとめてくれる社会を、孤独な女性たちは求めている。

(鹿児島テレビ)