東日本大震災をきっかけに、人々の話に耳を傾ける“傾聴”を続ける寺の住職が宮城県にいる。何かを示すわけでも、どこかに導くわけでもない。ただ、だらだらと会話をする。世間話だけで終わることもある。それでも、悩んでいた人は話を終えると、すっきりした顔でまた自分の生活に戻っていく。住職はその繰り返しを14年間やり続けてきた。一見簡単そうに見えることだが、ともに居続けることが「一番難しいこと」だという。

文句を言いたいだけ言う

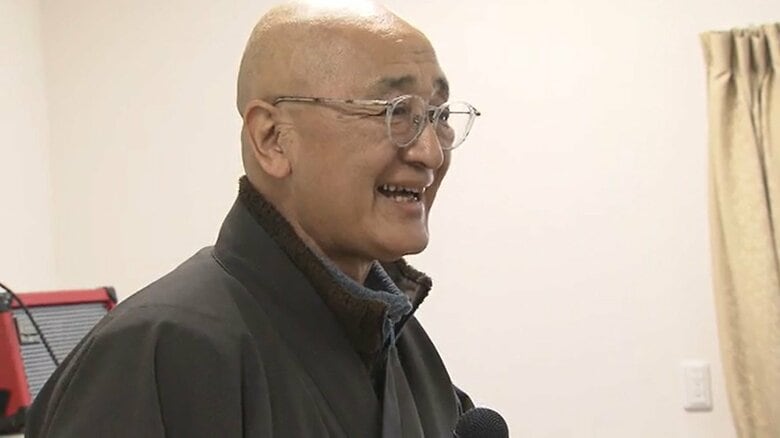

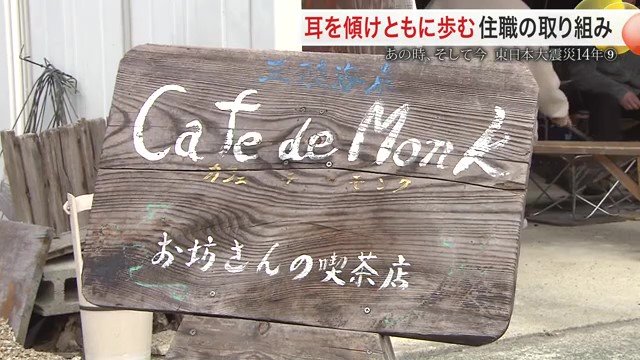

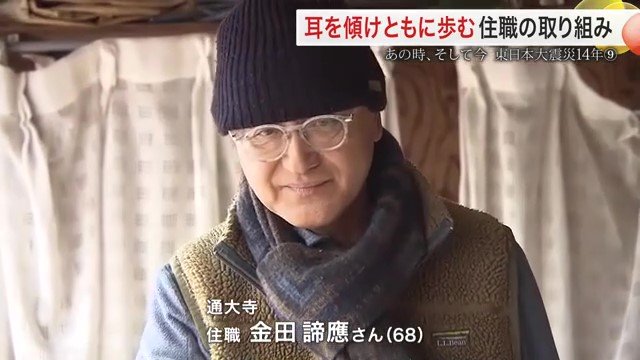

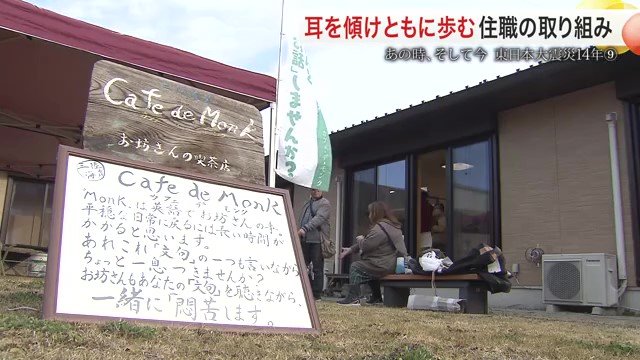

宮城県栗原市にある通大寺の住職・金田諦應(かねた・たいおう)さん(68)は東日本大震災後から傾聴喫茶『カフェ・デ・モンク』という取り組みを続けている。英語で僧侶を意味する“monk”と不平不満の“文句”を掛けた名称。文字通り抱えている文句を自由に言ってもらい、耳を傾ける。

この日は、家庭の事情や病気などの悩みを抱えた人や支援に関わる人たちが集まった。「何のしばりもない居場所」参加者はそう表現する。

きっかけは震災の無力感

金田さんがこの取り組みを始めたきっかけ。それは東日本大震災発生直後、金田さんが沿岸部を訪れて感じた無力感からだ。「何もできないことを思い知らされた」と14年前を振り返る金田さん。だが、同時にこう思ったという。「ともに居続けることはできる」

被災者がほっと一息ついて安心できる場を作ろうと、金田さんはこれまで沿岸部を中心に、のべ440回、カフェを開いてきた。僧侶ではあるが、カフェで布教はしないと決めている。無心で被災者の気持ちと触れ合う中、活動を続けていくことの大切さを知ったという。

揺れ動く子を失った母の心

金田さんが傾聴を続けることの大切さを痛感した出来事がある。震災で子供を失った母親の話を聴き「もう大丈夫」と感じて見送るものの、時間が経つと母親の心は再び沈み込んでしまう。「気持ちは揺れ動く」と感じた。だからこそ、ずっと寄り添うのだという。「揺れ動く心情と同期しながら、私たちも歩んでいかないといけない」と金田さんは自戒するように話す。

金田さんは自立支援団体と協力して、地元でも月1回ほどのペースでカフェ・デ・モンクを開催している。悩みの解決など、ゴールがある催しではない。互いを否定することなく、自由に、等しく、文句を言い合う。金田さんはそばにいて、参加者の気持ちを解きほぐしていく。

否定せず言い合う傾聴

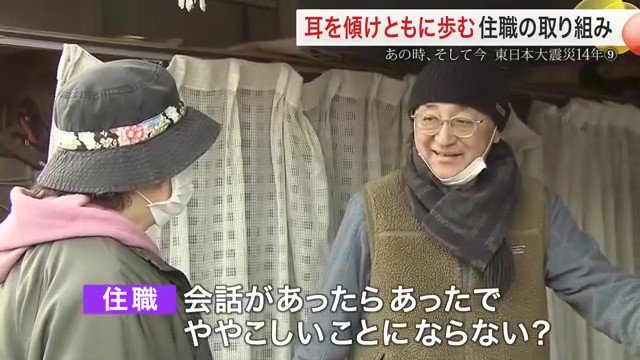

金田さんと参加者はごく自然に世間話をしている。

金田さん:少しは楽になったんじゃない?

参加者:うーん、そうでもねえ。

金田さん:自分自身の体どうなの?

参加者:会話ないから大変。家で会話がないから。父ちゃんも家族の中もない。

金田さん:寂しいんだ?

参加者:寂しいね。

金田さん:会話があったらあったでややこしいことにならない?言い合いにならない?

参加者:なる。

金田さん:だから適当でいいんだよ。そのへんの感じで。

参加した人たちは「ここに来ると息がしやすくなる。すごく居心地がいい」「皆さんも頑張っているから自分も頑張ろうと思えるようになった」と、すっきりした顔でカフェを後にする。

「役に立ちたい」気持ちを大切に

毎年3月11日に、被災した石巻の人たちと交流をしている金田さん。この日はカフェに参加している人たちでキーホルダーを作り、石巻の人々に渡そうと集まった。

金田さんがリーダーに指名したのは、自分が世の中の役に立っていないのではないかと思い悩み、引きこもったこともある女性。「役に立てるんだったら何でもやりたい」と丁寧に作業を進め、キーホルダー120個を作り上げた。

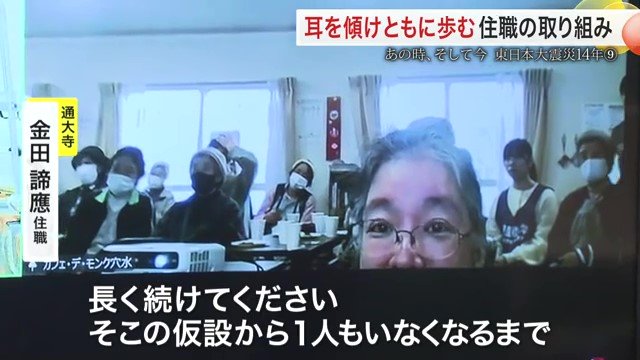

今回、カフェを開いた石巻市のぞみ野は震災後、集団移転事業が進められ、災害公営住宅などが立ち並ぶ地域。約60人の参加者の多くが、自宅が全壊するなどして、仮設住宅からカフェに参加していた人たちだ。金田さんも交えて再会を喜び合った。この日は、能登半島地震で被災した石川県穴水町の会場ともオンラインで結ばれた。

伝えたい「話すことの大切さ」

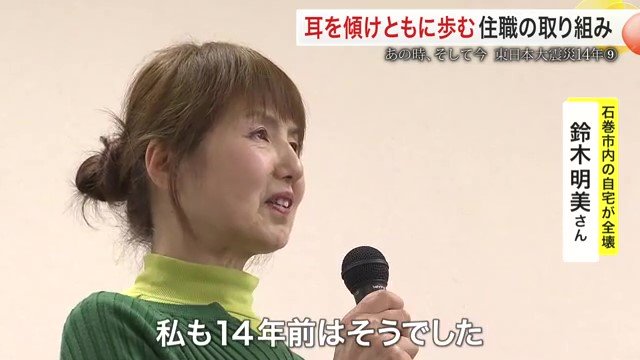

津波で自宅が全壊した石巻市の鈴木明美さんは次のように穴水町の住民に声をかけた。

鈴木明美さん:

仮設住宅に入ってからは皆さんもそうだと思うんですが、今はとても寂しいですよね。不安ですよね。あしたどうなるか分からなくて眠れない日もありますよね。私も14年前はそうでした。被害の大小はあれ、つらい気持ちはみんな一緒なんですね。それを区別なく吸い取ってくれたのがカフェ・デ・モンクの皆さんでした。穴水の皆さんもぜひ何度でも集会所に足を運んで、みんなの話を聞いてください。そして自分も皆に話をしましょう。その中で自分は生かされてよかった。これからも頑張れる、これでよかったんだなって思える日が必ず来ると思う。どうぞ頑張ってください。私たちもまだ途中ですけど頑張ります。ともに頑張りましょう。

栗原の人たちが思いを込めて作ったキーホルダーは、ともに支え合う絆の象徴として、石巻市と穴水町の会場で参加者に配られた。穴水町で主催した住民は交流を終えて「本当に励みになったし、十数年後はたぶんこうなっているなと目標になった」と喜んでいた。

目標はない そばで聴き続ける

金田さんは「長くだらだらと、あまり頑張りもせずにやろう」と呼びかける。穴水町の仮設から一人もいなくなるまではやるのだという。

東日本大震災から始まり、14年かけて広がった人の輪は、能登の人たちにもつながった。金田さんはきっと、これからも文句に耳を傾け続けるのだろう。