知られざる戦時遭難船の犠牲

今から80年前の1945年3月26日、アメリカ軍が慶良間諸島に上陸したことで始まった沖縄戦。

一方、沖縄近海ではその2年ほど前からアメリカ軍の潜水艦などによって民間の船が撃沈され多くの沖縄県民が命を落としたことはあまり知られていない。

遺族たちはいま「台湾有事」を念頭に、先島諸島の住民を避難させる国の計画に警鐘を鳴らしている。

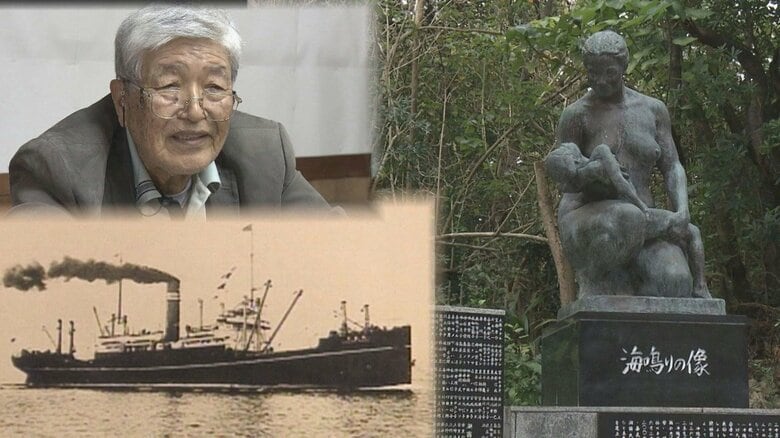

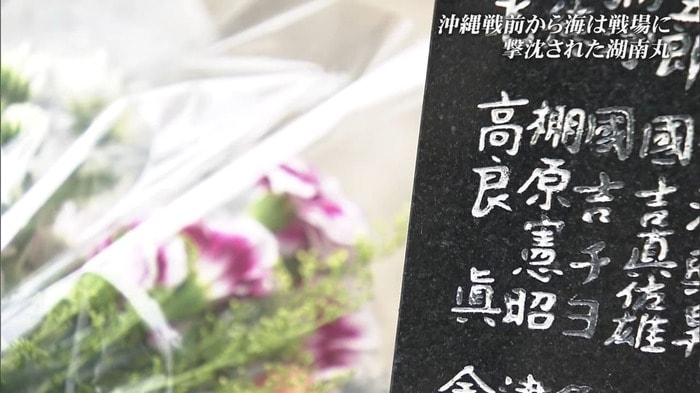

沖縄県那覇市若狭にある「海鳴りの像」。

刻銘板(こくめいばん)には、アメリカ軍の攻撃で沈んだ25隻の船で犠牲になった沖縄県出身者1,900人あまりの名前が刻まれている。

遺族 髙良光雄さん:

これは生きていた証しです。健やかに眠ってくださいとお祈りするしか、私にはできません

髙良光雄さん(90)は1943年12月、那覇から鹿児島に向かう徴用船「湖南丸」に乗っていた10歳上の兄・眞さんを亡くした。

髙良光雄さん:

亡くなってしまったら、もうどうすることもできないという感じです。あまりにも哀れで…悲しくなってきます…

沖縄と本土を結ぶ定期船だった湖南丸は、口永良部島(くちのえらぶじま)の西の海上でアメリカ軍の潜水艦グレイバックの魚雷攻撃を受け沈没。

真冬の海に放り出された人々は、護衛艦の「柏丸」に救助されるが、その柏丸もグレイバックに撃沈された。

湖南丸に乗船していた683人のうち、生き残ったのはわずか6人。本土の軍需工場に動員される人のほか、海軍の少年飛行兵を志願する若者200人余りも乗っていて、兄の眞さんもその一人だった。

遺族 髙良光雄さん:

飛行機には憧れていましたからね。相手を殺すとか、そういう考えは全然なくて、ただ飛行機に乗って操縦したい、それだけだったと思います

18歳という若さで深い海の底に沈んだ兄の眞さん。家族のもとに届けられたのは…。

遺族 髙良光雄さん:

結局届いたのは石ころ1個だけでした。子ども心に、あれを見てがっかりしました

戦時下では、船が沈められたことや、誰が乗っていたのかなど、すべての情報が海軍の機密とされ、生存者や遺族も軍に口を封じられていたという。

軍事機密にされた犠牲 39年後に明らかになったのは

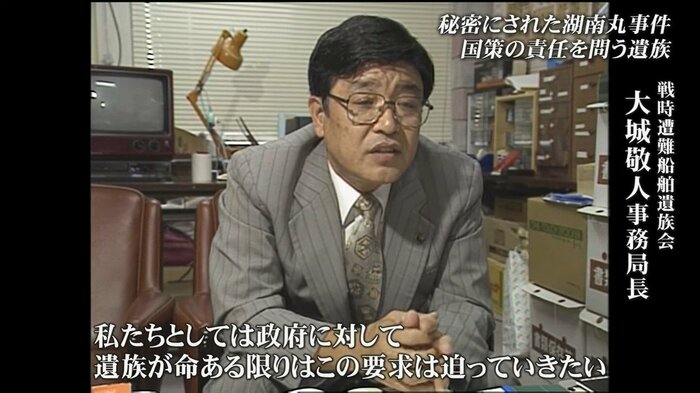

戦時遭難船舶遺族会 大城敬人 事務局長:

風のうわさで亡くなったと聞いて葬式をしようとすると、憲兵がやってきて人々を追い散らし、一切法事ができませんでした。戦況が伝わると国民の士気に関わるという懸念もあったのだと思います

軍事機密というベールで隠されていた湖南丸事件の詳細を明らかにしたのが、大城敬人さん。

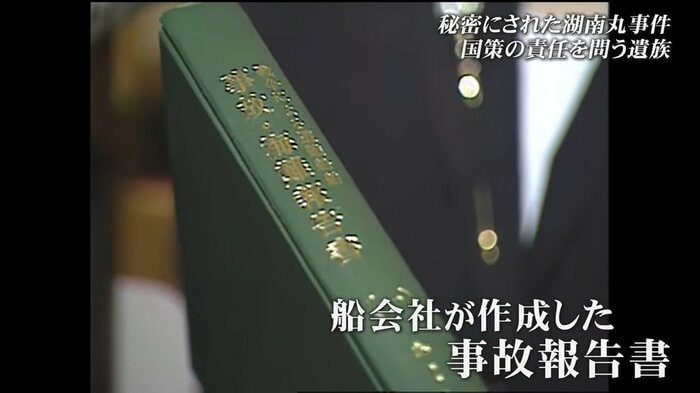

自身も湖南丸で叔父を亡くし、戦時遭難船舶遺族会の事務局長を務める大城さんが、1982年に船会社が作成した事故報告書を発見した。

湖南丸の撃沈から、実に39年が経過していた。

戦時遭難船舶遺族会 大城敬人 事務局長:

戦時中に海で亡くなった方々の戸籍には、ただ単に「海で亡くなった」と、誤解を受けるような記載がされていました。しかし、報告書を明らかにすることによってその記載の訂正が行われました

事故報告書の発見をきっかけに大城さんは太平洋戦争中にアメリカ軍に撃沈された25隻の遺族会を立ち上げ海上慰霊祭も執り行った。

当時の大城敬人さん(番組より):

遺族にとっては「まだ戦争は終わっていない」という一言に尽きると思います。戦争遂行のために犠牲になったこの事実を歴史から消すことはできませんので、私たちとしては遺族が命ある限り、政府に対してこの要求を続けていきます

遺族会は長年、国策の責任を追及し、遺族への補償を求めているが、ほとんど実現していない。

戦時遭難船舶遺族会 大城敬人 事務局長:

国が行う戦争の推進のために犠牲になっているわけですから、国が責任を持たなければなりません。しかしながら、これに対して国が責任を持たないという結果、今日に至っています

80年前の相似形 政府の住民避難計画に警鐘

大城さんは現在進められている台湾有事を念頭にした国民保護法に基づく住民の避難計画についても移動中の安全や避難先での生活が保障されるか疑問だと話す。

戦時遭難船舶遺族会 大城敬人 事務局長:

政府には、この計画によって犠牲になられた方々に国が補償するということを含めて、責任を明らかにしてほしいです。そうでない限り、避難船に乗る必要もなければ、飛行機に乗る必要もありません。このような危険極まりない計画には、むしろ応じるべきではないというのが私の強い考えです

そのうえで、大城さんは有事にならないための外交をすべきだと強く訴える。

戦時遭難船舶遺族会 大城敬人 事務局長:

避難計画をしなくても済むよう、戦争にならないための外交努力で、しっかりと沖縄県民や国民の安全を守ることにこそ力を注ぐべきです。武力で問題が解決するわけではありません

戦後、最も厳しい安全保障環境と強調する政府。

国策によって再び多くの犠牲が出ないよう、国の政策を注視していかなければならない。

(沖縄テレビ)