宮城の海にいなかった生物を確認

真冬にイセエビが捕獲された宮城県南三陸町で2025年2月、ダイバーによる潜水調査が行われた。その結果、これまでいた冷たい水を好む生物が見つかった一方で、これまで宮城の海にはいなかった暖かい水を好む生物が、複数確認された。

水中ドローンで冬の海を調査

2025年2月10日、南三陸町の志津川漁港では、海水温の上昇に伴う影響を確かめようと、町による海洋生物の潜水調査の準備が進められていた。イセエビなどに代表される暖水性生物の生息確認が主な目的だ。この日は2カ所で調査が実施され、1カ所目は志津川湾のほぼ中央。そこへ取材班は今回、水中ドローンを投入した。

黒潮続流の影響が映像にも…

黒潮の蛇行による影響で、おととし以降は黒潮続流という黒潮の支流が南三陸町をかすめ、東北沖に常に残っている状態。黒潮の特徴の一つは、透明度が高いこと。宮城県沖に黒潮が入っていることが、映像からも裏付けられる。

人気者ダンゴウオは健在

1カ所目の調査を終えて戻ってきた南三陸町自然環境活用センターの阿部拓三研究員が見つけたのは、冷水性生物の代表的な存在でもあり、ダイバーの間では志津川湾のアイドルともいわれるダンゴウオ。阿部研究員は「最近数が減っているようだったが、見つかったことでちょっとほっとした」と話す。今回の調査直前の寒波の影響もあって、この日の志津川湾の水温は、イセエビがとれていた数週間前に比べると一気に5度ほど下がった。そのためダンゴウオのような冷水性の魚も姿を見せてくれたようだ。

初めて潜水調査を行うポイントへ

調査2カ所目は神社があることでも知られる荒島(あれしま)の東側。潜水調査を行うのは初めてのポイントになる。磯焼けした海底でひときわ目立つ黒い点は、主に冷水性のキタムラサキウニだという。

一方でまとまって見られた暖水性の生物も。

フグの仲間で、皮膚にも猛毒を持つキタマクラは群れで泳いでいた。

一緒に潜っていたサスティナビリティセンターの太齋彰浩代表理事は「最近では、キタマクラは志津川湾のレギュラーメンバー」と話す。

研究員も“初めて見る”生き物

そんな中、見慣れない生物も採取された。いずれもエビの仲間と見られる2種類だ。

見つけた阿部研究員も、「全く分からなかった。初めて見るエビだ」と驚く。

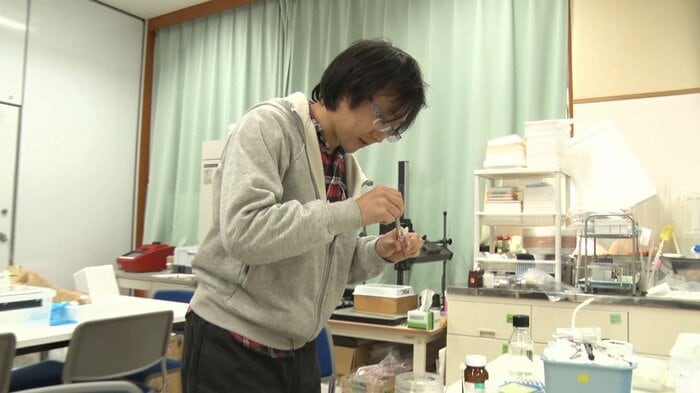

調査終了後、早速、分類作業が行われた。その結果、エゾバフンウニやメンコガニといった本来いるべき冷水性の生物が確認された。

その一方で、阿部研究員が見つけた2種類は「ヤイトサラサエビ」と「アカシマモエビ」というエビ。いずれも房総半島以南が生息域とされる暖水性のエビだ。志津川湾での生息が確認されたのは、今回が初めてとなる。

さらには房総半島~九州までが生息域とされる暖水性の「ベニイシガニ」。これも志津川湾では初めての確認となる。阿部研究員は「東北ではまだ記録のないカニ。もうそんなのばっかり」と話す。

上昇する海水温 海はどうなる?

南三陸町沖の1月の海水温は13~14℃。イセエビがとれるほど高かったが、2月上旬の寒波の影響でこの日の海水温は9度前後。

南三陸町自然環境活用センターの鈴木将太研究員は「お風呂を想像していただくとわかりやすい。40℃のお風呂と45℃のお風呂がどれだけ違うのか、自分で浴びればわかると思うが、そのぐらいの水温差がわずか数週間の間で変動している状態。それとは別に、地球全体の海水温というのは年々上昇しているので、そっちを考えるとしばらく継続するものだろう」と話してくれた。

南三陸の海がこのまま変わり続けるのか、それとも元の姿を取り戻すのか?町では、今後も定期的に潜水調査を行い、海水温の上昇に伴う生物への影響を確かめる方針だ。