埼玉県八潮市の道路陥没事故では捜索活動が続いている。「BSフジLIVE プライムニュース」では対応にあたる大野埼玉県知事に経緯と現状を聞き、さらに識者・国会議員とともに全国的な上下水道の水道管老朽化問題への対策について議論した。

埼玉の陥没事故に見る老朽化した水道管のリスク

竹俣紅キャスター:

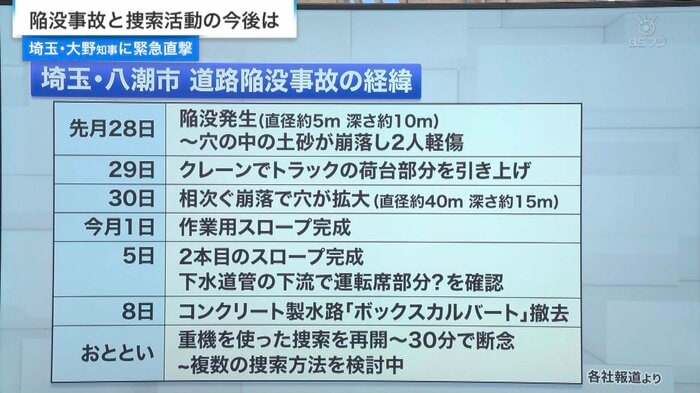

埼玉県八潮市で1月28日に大規模陥没事故が発生、トラック1台が穴に落下した。消防は運転手の男性を救助しようとしたが土砂が崩落、隊員2人が軽傷を負い救助を断念。その後の崩落で穴は直径約40m、深さ約15mまで拡大。2月に入り2本の作業用スロープが完成、ドローンによる捜索で100〜200m下流に運転席部分らしきものを確認した。

大野元裕 埼玉県知事:

被害に遭われた全ての皆様にお見舞い申し上げたい。県では事故対策本部を立ち上げ、消防・警察・国交省・自衛隊などと連携体制を構築し最善の方法を探ってきた。ガス漏れは早期に止まったが崩落の拡大や硫化水素の発生などが課題となり、活動可能な環境を作るためスロープなどを造成した。県民の皆さんのご協力で下水の節水を可能な範囲で行っていただいた(2月12日に全て解除)ことで、ドローンが下流部から入れた。

一方、もともと軟弱な地盤であり陥没が拡大しかねないため、周りの地域で土にセメントを流し込む地盤改良を並行して行ってきた。運転席に人がいる可能性が判明したので消防などが方法を検討しているが、結論を待たずに土木的工事で救出する作業に入ることとした。

反町理キャスター:

具体策としては今後何を進めていくか。

大野元裕 埼玉県知事:

運転席部分に対し、直接穴を掘りアクセスする。同時に、下水を止めるためもう一つの簡易な下水管をバイパスとして設置する。これが最も早いと考えるが、無理を言っても3カ月かかる。消防や自衛隊による潜水もかなり以前から検討しているが、不可能との結論。200〜500ppmの硫化水素と堆積物があり危険な状況。

森田弘昭 日本大学土木工学科教授:

バイパスで水を逃がすのは有効な手段。穴を掘った瞬間にまた崩れてしまわないように軟弱な地盤を固めることが大切。また作業環境における硫化水素の基準は10ppm。200ppmとなれば相当影響が出るレベル。

竹俣紅キャスター:

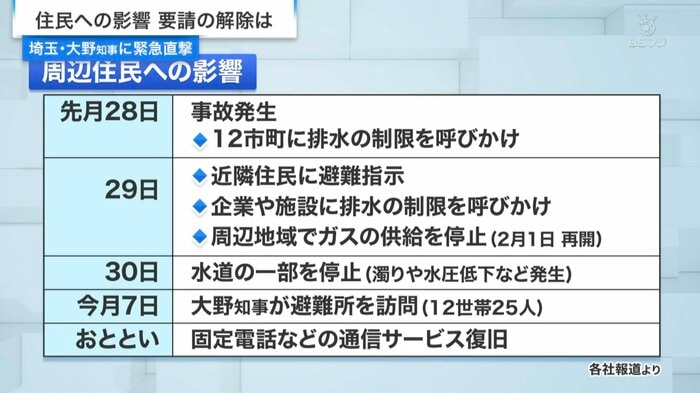

事故が起きた1月28日、埼玉県は12市町で排水の使用制限を呼びかけ、近隣住民には避難指示が出された。その後県は企業や施設にも排水の使用制限を呼びかけ、周辺地域でガスの供給を停止。30日に水道も一部停止したところ、濁りや水圧の低下などが見られるようになった。

大野元裕 埼玉県知事:

排水の自粛要請は明日(2月12日)解除。道路については国交省含め協議しているが、陥没した場所以外も含め管を直すことを検討しており、現段階では制限の範囲・期間について申し上げにくい。

竹俣紅キャスター:

何らかの原因で下水管に穴が空くとそこに土砂が流れ空洞ができる。今回はそこで地表面が重さに耐えられなくなり、崩落したと考えられている。穴が空いた原因として考えられるのは。

森田弘昭 日本大学土木工学科教授:

下水内の酸素がなくなり硫化水素が出ることで下水道管上部に穴が空くこと。または柔らかい地盤において地震動などでパイプの継ぎ目がずれ、地下水と一緒に土砂が入って陥没すること。それらが合わせて起こった可能性も。

反町理キャスター:

全国で起こるリスクがあるのでは。

小林史明 自民党衆議院議員:

管の環境によるので危険な場所の予測はしやすい。ただ今回埼玉で点検されてきた判断が正しかったかという観点はある。点検した方の責任ではなく、そもそも人が目視で点検し4段階で判定するのはかなりアバウト。人の目に頼っている限り今後も起こりうる。

大野元裕 埼玉県知事:

危険箇所については、従来の手法により緊急で既に対応を行っている。問題は従来の手法でよかったかどうか。そこで第三者委員会で原因を究明していただく。応急的な手法だけではなく、県民の方々に安心・安全を提供して初めて復旧と言える。次の段階として、日本全体で老朽化していくインフラの維持管理方針を国で検討しほしい。その次の段階では、一般に上下水道の料金は受益者負担だが、これらの点検・工事の分を水道料金に入れてしまってよいか。国でこの議論をしなければ皆安心しない。

なぜ耐用年数を超えた水道管の更新が遅れるのか

竹俣紅キャスター:

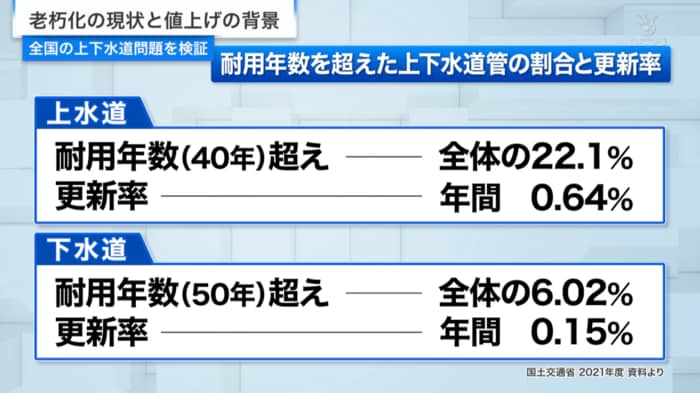

全国の上水道で耐用年数(40年)を超えたものは全体の22.1%で、更新率は年間0.64%。下水道は耐用年数(50年)を超えたものは全体の6.02%、更新率は年間0.15%。間に合っていない原因は。

小林史明 自民党衆議院議員:

市町村ごとに上下水道を管理しているため人員が足りないこと。大規模化しなければ新しい設備・技術も入れにくい。また現場で働く職人さんたちの給与は十分か。人が十分に採用できていない。

森田弘昭 日本大学土木工学科教授:

下水道はいろんなインフラの中で非常に遅れて整備されてきた。平均的にはまだ新しい施設が多いということがある。ただ今回ほど大規模ではなくとも10年前には年間下水道が原因となった陥没が4000〜4500件あった。だが努力が続けられ2022年は2600件にまで減少した。かなり一生懸命進めてきているとは言える。

井原正明 フラクタジャパン(株)COO:

上水道は耐用年数を超えたものが全体の20%以上で、都心では更新が進んでおり地方からどんどん老朽化していく。下水道は逆に都心から老朽化していく。上下一体で効率化できればいいのだが難しい。自治体の豊かさにより地域間格差もある。水道管交換には一般に1kmあたり1億5000万円ほどかかり、水道料金から捻出するのは難しい。

反町理キャスター:

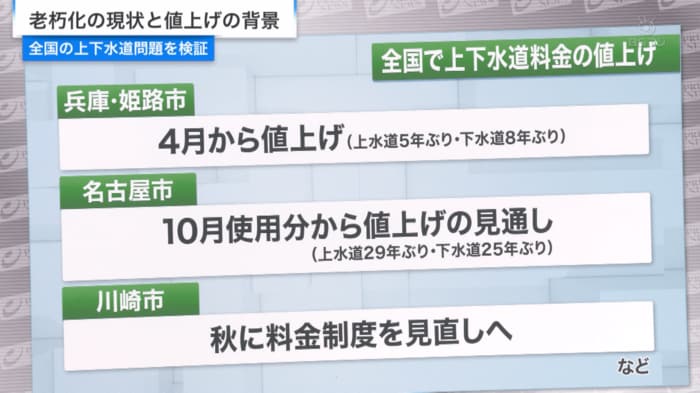

全国で上下水道の料金の値上げが頻発している。原因は維持費が賄えないからか。

小林史明 自民党衆議院議員:

水道は基本的に独立採算制で、人口増加の時代に広げた分の維持が問題。明らかに人口減少が水道料金の値上げに繋がっている。このままでは2050〜60年代には水道料金が全国的に2倍になる。いかに値上げをせずに効率化して更新するか。例えば能登半島の復興ではインフラを自律分散型に変えようとしている。水を効果的に浄化する新しい技術などを使っていけば可能だと考えている。

AIや人工衛星を活用し水道の“再編”へ

竹俣紅キャスター:

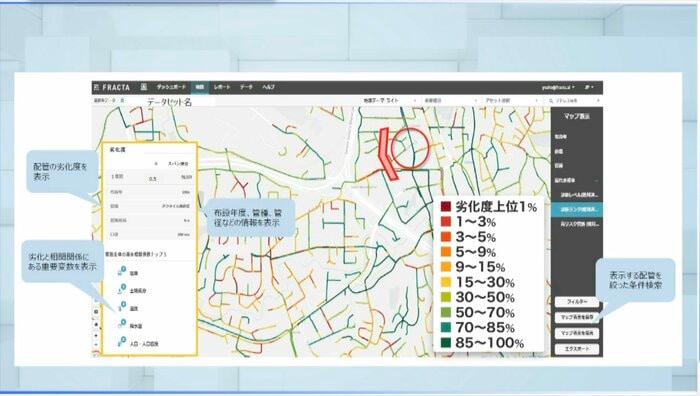

水道の老朽化対策としての最新技術。井原さんの会社「フラクタジャパン」は、独自のAI技術と環境ビッグデータを使って水道管の劣化状態を診断し地図上に可視化している。

井原正明 フラクタジャパン(株)COO:

水道管の埋設位置、材質、太さなどの基礎データに対して周囲の土の成分、交通量、人口密度や気温などのデータをくっつけていきパターンを作る。それぞれの管が過去に漏水を経験したかなどのデータをAIに学習させ、交換すべき優先度を可視化して本当に必要なところに最小限のコストで対応していく。直近では結果に対する信頼度が75〜80%程度。

小林史明 自民党衆議院議員:

上水道は事例も増えてきている。下水道で行う場合の課題感は?

井原正明 フラクタジャパン(株)COO:

下水道の場合は腐食がどの程度起きているかといった異常判定の基準が人による。熟練の技術者の中でもぶれが起きてしまう。画像解析のAIを使って全国で評価を一定にしていくことでより精度が上がると思う。また困ることとして、管の呼び方が自治体ごとに違うといったことがある。災害対応で応援に行った人が図面を見てもわからない事態がまさに能登で起こった。全国でフォーマットを統一化し同じデータを均一に残すのは非常に大事。

竹俣紅キャスター:

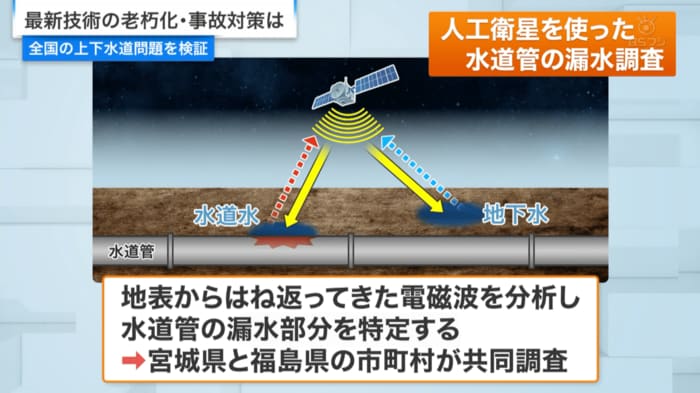

人工衛星から水道管に電磁波を放射し、跳ね返ってきた電磁波を分析して漏水部分を特定する方法も注目されている。宮城県と福島県が共同で調査を行うことも発表された。

森田弘昭 日本大学土木工学科教授:

土中で水分が多く湿度が高い状態も解析できると思う。データが溜まってくれば有効な技術になるだろう。

小林史明 自民党衆議院議員:

AIの分析で予測を立てることと実際に宇宙から見ていくことの組み合わせができれば、より精度が高まっていくのでは。

竹俣紅キャスター:

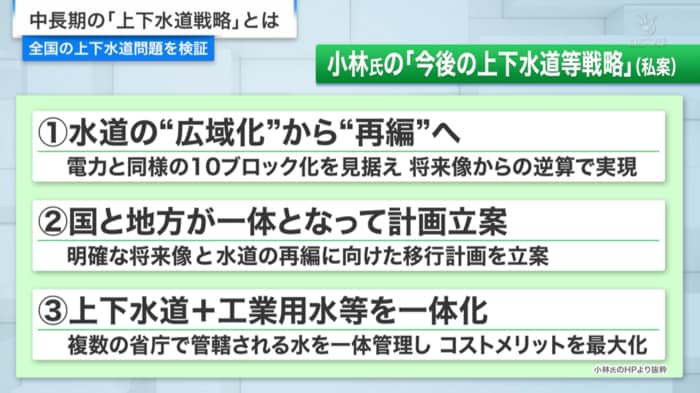

小林さんは去年国会で「今後の上下水道等戦略」と題した上下水道改革の試案を発表している。「水道の“広域化”から“再編”へ」「上下水道+工業用水等を一体化」など。

小林史明 自民党衆議院議員:

全国で上下水道それぞれ1300、1500ある事業体の数を最低でも県単位で47にすべきだと思う。料金を上げるのではなく運営を効率化して設備投資を行う。最初に料金を統一しようとするのではなく、システムの一本化を先にやる。事業体数を47にするのかまたは10なのか。10年で行うのか15年なのかと決め、逆算で進めていくこと。

森田弘昭 日本大学土木工学科教授:

自治体の技術者不足もかなり深刻。広域化で全体の職員を確保しうまく運営することが必要。

井原正明 フラクタジャパン(株)COO:

都道府県によって水が豊かな県と渇水になる県がある。県単位より大きい枠組みにすることで相互に融通できる。水の原価を下げられるので値上げを抑制できる。

反町理キャスター:

上下水道+工業用水等一体化の話。国交省、農水省、経産省、環境省などにまたがる。水を管理する役所を一元化する?

小林史明 自民党衆議院議員:

した方がいい。人材の確保もしやすくなる。けっこう各省から賛同の声を頂いている。ただ具体的な話になると反発がありそうなのでちゃんと整理したい。

(「BSフジLIVEプライムニュース」2月11日放送)