埼玉・八潮市で発生した大規模な道路陥没事故。落下したトラックに乗っていた男性運転手の安否は不明(2月10日現在)で、救助作業は難航している。埼玉県は周辺住人に対し水の使用を控えるよう要請するなど、作業の長期化と周辺への影響も広がっている。

耐用年数超える管 加速度的に増加

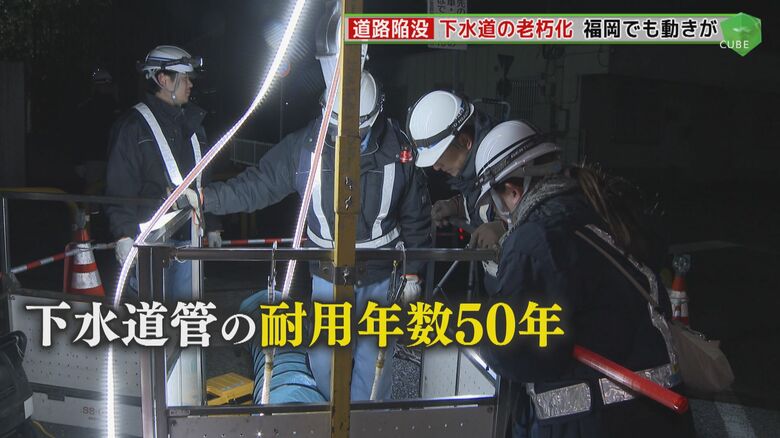

トラックが転落するという大規模な陥没。深さ約15メートルに及ぶ崩落の原因は、劣化した下水道管の破裂とみられている。

事故を受け、下水道管の緊急点検を行った福岡県。点検の結果「対応が必要な状況は確認されなかった」としているが、下水道管の標準的な耐用年数「50年」を超える管は今後加速度的に増え、老朽化する下水道管の修繕や改修といった課題に直面している。

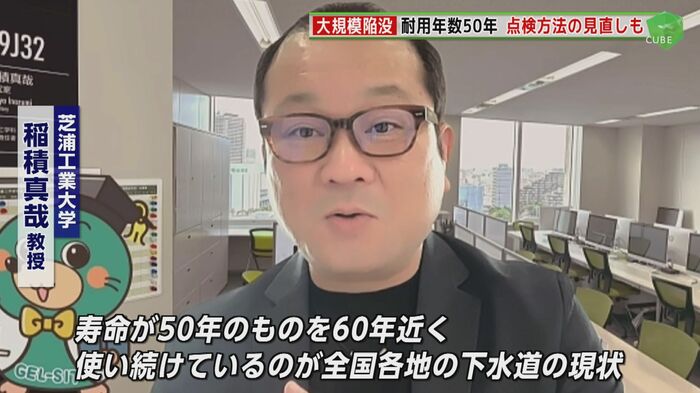

地盤工学に詳しい芝浦工業大学の稲積真哉教授は「寿命が50年のものを60年近く使い続けているというのが、全国各地の下水道の現状。これまで行われてきた5年に1回の定期点検は、この頻度で本当によかったのか、点検のやり方方法もやはり見直していく必要がある」と今後、全国各地で大規模な道路陥没リスクの高まりを指摘する。

1960年代以降、高度経済成長期に都市部から郊外の地域まで広く整備が進んだ下水道事業。現在、福岡市では下水道管の総延長約4,200キロのうち、管の耐用年数とされる50年を超えるものが約530キロ、全体の1割強に上る。

さらに今後、改修が必要となる下水道管が加速度的に増えていくことになる。

どうすれば… 苦悩する地方自治体

福岡市の高島宗一郎市長は「人口は減る、高齢者は増える、税収は伸びない。そうなると多分、自治体の優先度って、見えないところの下水道という地味なところよりも、市民の社会保障とかの方にお金が使われる。今回のような事故が今後も起きる可能性は高い」と不安を覗かせる。

いわゆる「ライフライン」の老朽化に地方自治体はどう向き合っていけばいいのか。「企業的に運営を行うのが水道の会計なので、運営費については皆さんから料金を頂いて運営していく。これが原則。それに則って仕事をしている」と語る築上町の新川久三町長。

福岡県東部に位置する築上町は、2006年に2つの町が合併し、誕生。当時、2万人を超えていた人口も現在は1万6千人余りと人口減少が進んでいる。

町の下水道管に使われている素材は塩化ビニール製で、耐用年数は50年となっていることから20年後を目処に順次、修繕や改修が必要となってくる。町は下水道の使用料金として一世帯あたり1400円に加え、1人当たり1200円を徴収しているが、使用料だけでは事業を賄いきれず、年間2.7億円の補助を町の一般会計、つまり税金から投入している。

将来はさらなる人口減少が見込まれることから、町は下水道の経営戦略を策定し、今後10年で使用料金が2倍近くに上がる可能性を示した。

「人口減少が甚だしい。これでなんとか運営するというのは大変。現状維持で行ければ、現状の単価で行ける。しかし物価の高騰などで若干の料金の見直しも必要になってくる」と新川久三町長も顔を曇らせる。

下水道管敷設エリアを一部縮小

下水道工事を請け負う福岡の業者によると改修にかかるコストは、ここ10年で約2倍になり、専門的な技術者も慢性的に不足しているという。人もカネも足りないなか今後、町の下水道をどう維持していくのか。

「本来ならもう少し山間地までやる予定でしたが、投資した金額に対して余りにも1軒あたりの金がかかりすぎる。人口を増やすのはちょっと無理。だから縮充。人口が縮んでも町民に対して充実した町政をやろうじゃないかというプラン」と語る新川久三町長。築上町では町民と協議し、下水道管を敷設するエリアを一部縮小することを決断したのだ。

芝浦工業大学の稲積真哉教授は「地方部にいけば尚更、どこから点検、修繕するのか。このマネジメントをいかに最適化していくか。いくら予算が潤沢についたとしても、無数に存在する社会インフラをカバーするというわけにはいかない。ロボットや昨今のAI技術を維持管理点検にいかに活用していくのかというところが、予算、また人材の問題を克服するひとつの大きな期待になっていくのではないか」と語る。

老朽化する社会インフラ。限られた財源のなかで「当たり前」の社会基盤をどのように守っていくのか。選択の時代が迫っている。

(テレビ西日本)