トランプ大統領も買収に断固反対

2025年になって早々、バイデン氏は日本製鉄によるUSスチール買収を阻止する考えを正式に発表した。

バイデン氏は以前から買収に否定的な立場を示してきたが、米国を代表するような企業が外国の支配下に置かれることは国家安全保障上許されることではなく、USスチールを守ることは米国大統領としての責任だと訴えた。

日本製鉄はバイデン氏を訴えるなど徹底抗戦の構えだ。バイデン政権内部やUSスチール側もこの決断に異議を唱えているが、トランプ氏も買収に断固として反対する姿勢を貫いており、日本製鉄は厳しい立場にあることは間違いない。

買収阻止の2つの背景

バイデン氏が買収阻止の決断を下した背景は、主に2つ考えられる。

まず、内政上の理由で、今後の民主党を意識した狙いだろう。

昨年秋の大統領選では、トランプ氏が全ての激戦州を制してハリス氏に勝利した。同時に行われた連邦議会選挙でも共和党が下院と上院で多数派となり、トランプ圧勝という見方が先行しているが、獲得票数では両氏の差は250万票ほどである。圧倒というより、それだけ米国の分断が進んでいると捉えるべきだろう。

来年秋には中間選挙、3年後には大統領選挙が行われるが、バイデン氏としては政治的公約としてきた買収阻止を決断することで、自らの実績作りと同時に今後の民主党を取り巻く政治的環境を可能な限り良好なものにしたいという狙いがあったはずだ。

ここで買収に賛成をしていれば、トランプ氏が大統領として民主党批判を展開し、民主党が置かれる政治的立場はいっそう厳しくなったことだろう。

また、中国への警戒論があろう。

バイデン氏もトランプ氏のように中国への警戒心を持ち、新疆ウイグル自治区における人権侵害、先端半導体の軍事転用阻止などの観点から、中国に対する貿易規制措置を先制的に発動していったが、同盟国や友好国の企業が中国企業とどういった関係にあるかにも懸念を強めていったと考えられる。

実際、今回の日本製鉄による買収でも中国との関係を危惧する動きが見られ、昨年4月にも民主党のシェロッド・ブラウン上院議員が日本製鉄の中国事業を問題視する書簡をバイデン氏に送付した。

日本製鉄は昨年7月、中国の宝山鋼鉄との合弁関係を解消し、事業から撤退すると発表したが、バイデン氏の中では日本製鉄と中国との関係が完全に払拭できないという判断があったものと考えられる。

言い換えれば、それだけ米国は中国への警戒心を強めており、同盟国の企業であっても米国の核心に触れることは許されず、買収によって弱い米国を中国に見せるわけにはいかなかったのだろう。

バイデン政権の対中国包囲網

買収阻止の決断の背景にはこういった理由が考えられるが、バイデン政権の経済安全保障政策にとってはどのような意味があるのか。

バイデン氏がNOを突き付けたことに対して、日本国内では、同盟国日本の企業による買収を安全保障上の理由で拒否するのかという疑念が米国に向けられている。

米国の核心に触れることは同盟国であっても許されないと言われればそれまでだが、今回の買収措置はバイデン政権が進めてきた経済安全保障政策の矛盾、非一貫性を同盟国に示したと言えよう。

バイデン政権の4年間、米国は中国による経済的威圧や不当廉売、過剰生産などを問題視し、中国に依存しないサプライチェーンの強靭化、同盟国や友好国とのフレンドショアリングなどを重視してきた。

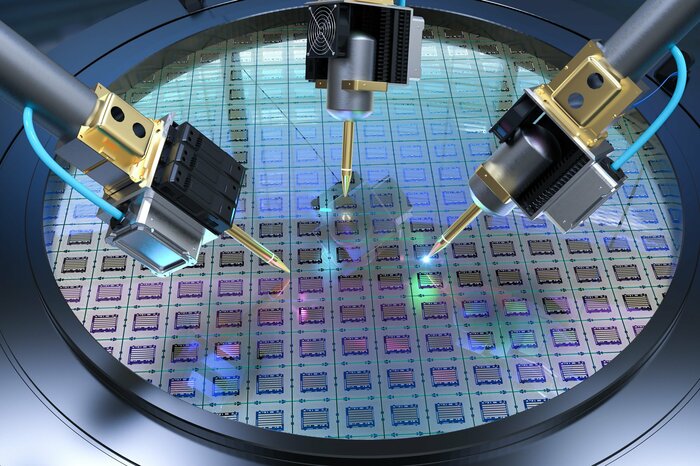

特に、バイデン政権下では半導体をめぐる覇権競争がエスカレートしたが、バイデン氏は2022年10月、中国がAIやスーパーコンピューターなどに欠かせない先端半導体を軍事転用するリスクを回避する狙いで、先端半導体そのものの獲得、その製造に必要な材料や技術の流出を防止する対中輸出規制を強化した。

しかし、米国単独ではそれを防止できないと判断したバイデン政権は2023年1月、先端半導体の製造装置で高い技術力を誇る日本とオランダに対して足並みを揃えるよう要請し、日本は同年7月、同製造装置など23品目を新たに輸出管理の規制対象に追加した。

この際、米国は中国による先端半導体の軍事転用という安全保障上の理由で日本に同調を呼び掛けたが、これは半導体分野における対中優位性を同盟国とともに確保するという経済安全保障協力の一環である。

その後、バイデン政権は日本とオランダの輸出規制が自らが求める水準に達していないことに不満を示し、さらに踏み込んだ規制を両国に要請するだけでなく、韓国やドイツなど他の同盟国にも同規制に参加するよう呼び掛けるなど、各国の経済合理性をどこまで意識しているかは分からないものの、対中国を意識した経済安全保障協力を強化しようという強い意思が鮮明に見られた。

対中国での米国優位性向上に逆行

しかし、日本製鉄による買収阻止は、上述のようなバイデン政権の動きに逆行するものである。

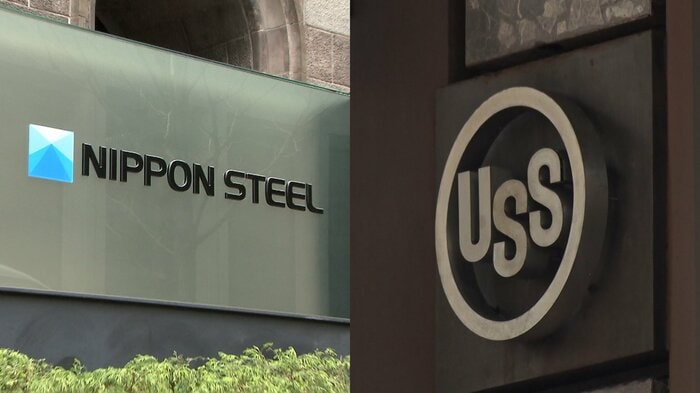

今日、世界の鉄鋼市場では中国が6割以上のシェアを持ち、米国は厳しい立場にある。

バイデン氏が買収を阻止する決断を下したということは、それだけ米国が鉄鋼を戦略物資と位置付けていることを意味する。競争力がないUSスチールを再生させるべく、競争力を持つ日本製鉄が買収することは、両社にとってウィンウィンなものだけでなく、日米という国家間の経済安全保障協力を強化できるという点でも大きなメリットがある。

何より同盟国との経済安全保障協力を重視してきたバイデン政権の方向性にも一致するものであったはずだ。

日本製鉄が買収すれば、USスチール社員の雇用にとってもプラスだけでなく、中国の優位性が顕著であることは変わらないが、世界の鉄鋼市場における米国陣営側の優位性向上にも繋がる。

そのような中、今回の買収阻止は、バイデン氏が積み上げてきた経済安全保障協力の方向性に逆行するものであり、それが矛盾を抱えた一貫のないものであることを同盟国に示す結果となった。

トランプ新政権はどう出るのか?

では、このような状況でトランプ大統領はこの問題にどう取り組んでいくのか。

トランプ大統領も昨年の選挙戦の最中から、日本製鉄によるUSスチール買収には断固として反対する姿勢に徹しており、バイデン氏が下した決断を基本的に継承するだろう。

しかし、1月20日の大統領就任演説から、トランプ大統領はバイデン氏以上に安全保障という言葉を厳格に定義しているように感じられる。

トランプ大統領は諸外国の中で米国は例外であり、特別な国家であることを自認し、それに強いプライドを抱いており、米国の諸外国に対する優位性を確保、強化しようとする。そして、そのために外国が持つ負担感には関与せず、高関税をちらつかせるなどして諸外国から譲歩や利益を引き出すことを躊躇せず、特に中国を意識している。

バイデン氏も対中国では強硬姿勢を示していたが、少なくとも同盟国や友好国と協調する姿勢を重視し、バイデン氏が語る安全保障には、同盟国や友好国を含む民主主義陣営にとっての安全保障という意味が含まれていた。

しかし、今回の就任演説からも分かるように、トランプ大統領はそれに重点を置かず、正に米国一国のみの安全保障という意味が強く滲み出ており、同盟国を普通の外国と捉えているようにも映る。

そうであれば、USスチールの買収などはトランプ大統領にとっては本末転倒なものだろう。言うまでもなく、USスチールは米国経済を象徴するような大企業であり、それが外国に買収されることはトランプ大統領にとっては外国による経済的侵略と映るかも知れない。

バイデン氏は最後に買収阻止の決断を下し、同政権の経済安全保障協力の矛盾と非一貫性を露呈したが、トランプ政権はそもそもそういった協力を重視せず、米中対立は米中対立、日米関係は日米関係という二国間の構図で対応してくるだろう。

そして、USスチールの問題は解決済み、議論の余地なしという前提で日本に迫ってくることが考えられ、日本としては言うことは言うべきだが、日本は米国にとって最大の投資国といったところを強くアピールし、戦略的かつテクニカルにトランプ政権と関係を構築していくことが求められよう。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】