2025年は第2次世界大戦の終結から80年。長い「戦間期」が終わりつつあるという時代認識もある。日本は国際社会の現状をどうとらえ、どのような道を進むべきか。

「BSフジLIVE プライムニュース」では櫻井よしこ氏と宮家邦彦氏を迎え議論した。

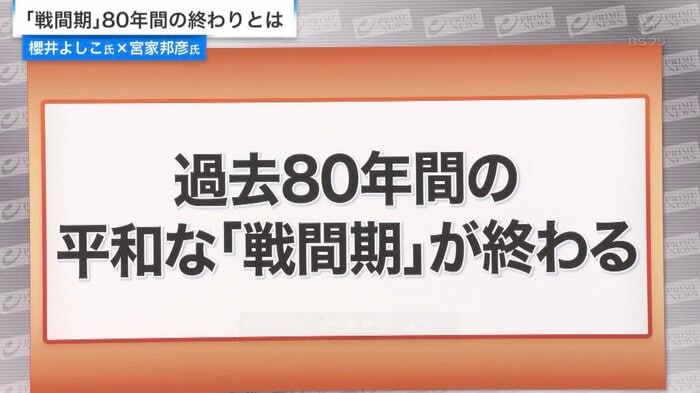

80年間の平和な「戦間期」は終わろうとしているのか

竹俣紅キャスター:

世界の民主主義国では政権交代が相次ぎ、シリア・アサド政権の崩壊など権威主義の国でも揺らぎが生じている。混迷高まる世界情勢に宮家さんが持つ危惧が「過去80年間の平和な『戦間期』が終わる」。

宮家邦彦 キヤノングローバル戦略研究所理事特別顧問:

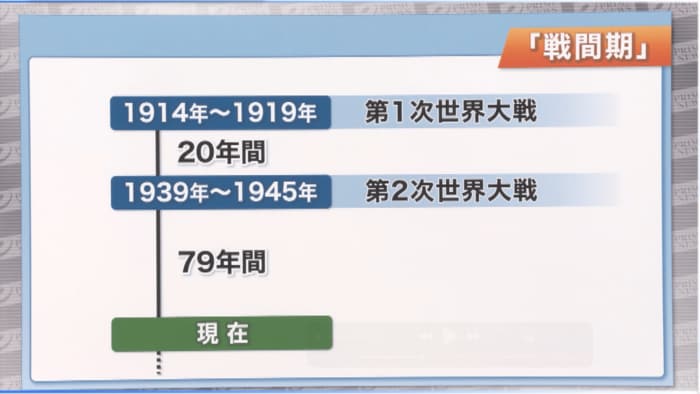

第1次・第2次世界大戦の間の21年、国際社会は不戦条約を結び国際連盟を作り国際主義を進めたが、巨額の賠償金を課せられたドイツが第2次大戦を起こした。

そこで戦後は国際連合、世界銀行、IMFを作りマーシャル・プランを進めた。だが冷戦後はIT革命や新自由主義的な資本主義の結果格差が広がった。不満の声は極右と極左に行く。

ドイツのAfD、フランスのルペン。アメリカのトランプ現象も不可逆的な動きに見える。幸い格差が酷くない日本でも石丸旋風、兵庫県知事選という形の揺れ動きは起こる。

その状況で、80年間築き上げてきた国際主義が否定されている。最悪の場合また第1次大戦の弱肉強食の状況に戻る。

櫻井よしこ 国家基本問題研究所理事長:

私は少し見方が違う。この80年間世界規模の戦争はなかったが、アメリカは朝鮮戦争以来いつも戦争をしており、中国による侵略、またヨーロッパも戦争をしてきた。

平和な時代というのは日本の視点。島国で、敗戦国で、アメリカの庇護のもと条件付きに保たれる平和だった。そのアメリカでも、トランプさんが大統領になったからではなく、むしろ民主党政権のオバマ大統領が大国としての責任を果たさなかったために、ロシア・中国が足元を見て力を伸ばしてきた。

バイデン政権4年間の結果、中国の核戦略は完全にアメリカと対等の立場になる形にシフトした。

宮家邦彦 キヤノングローバル戦略研究所理事特別顧問:

おっしゃる通り戦争は多く起きているのだが、この多くは代理戦争で、核抑止があるために米中・米露の直接戦争は起きていない。

だが今後、第3次大戦が起きるとまでは言わないが、戦間期が終われば核戦争に至らない程度の争いごとが世界中で多く起こり物事が不安定になる。

不確実性が増えればリーダーたちは判断ミスを繰り返す。実際にそれがシリアでも韓国でも起きている。

反町理キャスター:

戦間期の終わりだった第2次大戦の直前に日本の指導部も判断ミスを繰り返し、その結果日本は敗戦国になった。有事を目前にした現状の日本は非常に脆弱に見えるが、現状は日本にとってピンチか。

宮家邦彦 キヤノングローバル戦略研究所理事特別顧問:

チャンスだと思っている。脆弱さを卒業し政策を変えれば大チャンスをつかめる。日本は80年間外国に依存して平和を維持してきたが、敗戦国の扱いを受けてきた。

国連改革に何度も挑んだが、拒否権を持つやつら……

皆様がおられ、なかなかできなかった。パラダイムシフトが起きるときに良いポジショニングをすること。

櫻井よしこ 国家基本問題研究所理事長:

日本国の現状はすごく惨め。憲法9条2項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」。国民・国土を守るために国家が戦う権利を認めないと憲法にうたう国は日本だけ。GHQが押し付けたものを一文字も変えられていない。

そして自衛隊は、警察官の職務執行法の中で機能しなければいけない。普通の国の軍隊とは憲法上も法律上も違う。まず憲法を変えて国軍を持つべき。

今までどれだけ議論してもできなかった憲法改正をする大きな後押しになるなら、それだけでも大きなチャンス。

世界が大きく変化すれば日本は「敗戦国」から脱却できるか

反町理キャスター:

「戦間期の次」は様々な意味で日米などの自由主義陣営が中国、ロシア、北朝鮮、イランなどと向き合う時代か。それが本当の戦争であれ経済・サイバー戦争であれ、勝った先に何があるか。単に現状の平和とか豊かさを守るということか、それとも日本が第2次大戦後の敗戦国である状況から、言葉が適切かわからないが「戦勝国」の立場になるのか。

宮家邦彦 キヤノングローバル戦略研究所理事特別顧問:

「戦勝国」はあまり使いたくないが、生き残るために必要なことは何か。その4カ国が持っていないものは自由、民主、法の支配、人権、人道、いわゆる普遍的価値。

日本に強い政府ができ、抑止力を高めるために、あるいは抑止が破れたときにはある程度の自衛力を地域の安定を図るために適正に行使する。

日本はそのシステムがある信頼できる国だと示すこと。大混乱期の後に勝ち組に残れば、次の50〜100年の国際秩序のルールを作ることに参画できる。これはものすごく大きなメリット。

櫻井よしこ 国家基本問題研究所理事長:

日本では604年の十七条の憲法以来1000年以上、民の幸福追求権を大切にするという意味のことを政治の基本としてきた。

五箇条の御誓文の「広く会議を興し万機公論に決すべし」は民主主義そのもの。現代ではこの伝統的な価値観を安倍元総理がよく政治に活かした。

私たちは勝ち組に入ることで、ロシア、中国、北朝鮮、イランを含めた世界の国々をこの価値観に基づき説得できる。それが世界に対する貢献の一番正しいあり方だと思う。

反町理キャスター:

第一次・第二次大戦の間に日本はドイツ・イタリアと組んで一定の国際的な権益を維持することを目指した。その結果戦争に負けたのだから判断は間違いだったのだとする。

すると、今日本がとるべき立場は。勝ち組にいるべきとして、アメリカの自由・民主主義陣営が本当に勝つのか。“アメリカ組の大番頭”で日本の将来は安心か。

宮家邦彦 キヤノングローバル戦略研究所理事特別顧問:

アメリカの大番頭かはどうでもいいが、中国は強権的に市場を歪め、経済活動も含めて力で抑えようとしている。そんなもの長続きするわけない。我々の民主主義は我慢が必要だが、10〜20年経って「あのときバカなことをしなくてよかったな」となるシステム。

国民の自由を尊重しない中国のやり方は必ず行き詰まり自壊していく。ただ彼らに力があることは事実だから、日本に足りない最低限の抑止力は必要。

櫻井よしこ 国家基本問題研究所理事長:

何を血迷ったか石破総理はアジア版NATO構想などとおっしゃり、全然わかっていない点が心配。下手に中国と交渉すると引き込まれる危険がある。

アメリカは欠陥も多い国だが最も大事な同盟国で、関係強化により世界に貢献できるし日本の国益にもかなう。

そこに中国が割り込もうとしているのは明らか。電力、流通、航空などに巧妙に入り込んでいる。国の根幹が中国に影響される兆しがある。注意しなければ。

日本が“勝ち組”に入るべき理由とそのために必要なこと

竹俣紅キャスター:

日本が勝ち組になるために求められる条件、宮家さんのお考えが「強い政府」「軍事力の適切な使用」。

宮家邦彦 キヤノングローバル戦略研究所理事特別顧問:

もちろん国民に支持されており、強いリーダーがいて明確な国家目的・国家戦略があり、それを国民にちゃんと説明できるような政府が強い政府。

その上で、第2次大戦のときにいろいろミスがあったが、一番大きかったのは軍事力をうまく使えなかったこと。日本の個別的な目的ではなくあくまで世界全体、地域の平和のために使うのだと説明できれば信頼は増す。

日本は軍事力をちゃんとコントロールできる安心して付き合える国だ、という形が一番大事。

櫻井よしこ 国家基本問題研究所理事長:

私達は負けたために、世界で最も愚かな憲法を約80年間続けている。日本の歴史を学ぶことも一時期禁じられていた。この国に生まれたことがどんなに素晴らしいことかわかっていない人がとても多い。これは民族の悲劇。だから必ず勝ち組にいなければいけない。

強い政府とは強くて賢いという意味。自国の強みと弱みを全部知り、国民の皆さんとともにどう強みを発揮するかという発想を全ての政策に反映させていく政府。

また国家を支える二つの車輪は経済と軍事力。日本人はとても優秀であり、世界でも一流の経済・産業を築いた。だが禁じられてきた軍事力を加速度的に強くしなければいけない。

反町理キャスター:

トランプ政権、それ以降もアメリカが自国第一主義で走るとすれば、日本は中国や北朝鮮を抜きにしたアジアにおける安全保障体制や経済連携のリーダーとなれるか。

安倍さんのときに目指そうとしていたと思うが。

宮家邦彦 キヤノングローバル戦略研究所理事特別顧問:

TPP11(環太平洋連携協定参加11カ国による新協定)という成功体験の安全保障版を考えなければ。

トランプさんが介入に消極的だった場合、恐らく第2次大戦前のイギリスなど一部のヨーロッパ諸国やアメリカが全然動かない状況になると思う。

櫻井よしこ 国家基本問題研究所理事長:

TPPにはイギリスが入り、日本発の国際的な枠組みとして非常にいい方向に行っていると思う。日本とEUのEPA(経済連携協定)も。ヨーロッパ、そしてアジアは中央アジアの方まで含め多層的にカバーできている。

当面大事になるのはトランプさんとの付き合い方だが、例えば、造船業で不安定な韓国に代わり日本がアメリカをカバーするような提案もできる。日本の造船業が蘇れば日本の国益にもなる。

トランプさんは恐らくこうした具体的な提案を喜ぶタイプだと思う。そのように日米関係を強固にしていくこともすごく大事。

(「BSフジLIVEプライムニュース」12月24日放送より)