漁船の乗組員などが遠い海に出航していても投票できる「洋上投票」。先日の衆議院議員選挙でも実施されたものの、ほとんど利用されなかった。宮城県気仙沼市の漁業関係者が声を上げて2000年に実現した悲願の制度は2010年以降、投票ゼロに。制度が形骸化してしまった背景には、通信技術の進歩と変わらない選挙制度があるという。

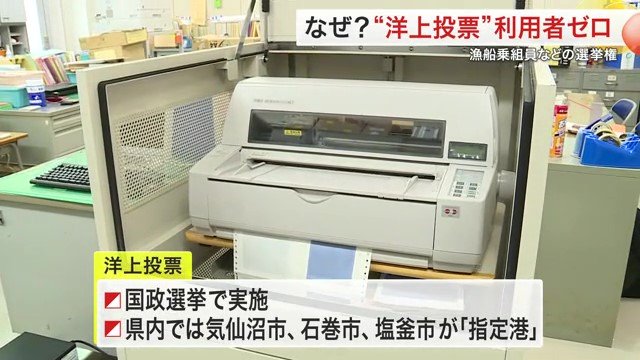

ファクスで行う洋上投票

2024年10月の衆院選を前に、気仙沼市選挙管理委員会には今回も洋上投票専用の受信機が運び込まれた。投票の秘密が守られる特殊なファクス。選挙の期間のみ設置される。

洋上投票は、投票日に海上にいる遠洋漁業の漁船員や貨物船の乗組員などが事前に交付された専用の投票用紙を使い、ファクスで投票する制度だ。現在は国政選挙で実施されていて宮城県内では気仙沼市のほかに石巻市と塩釜市が洋上投票を受け付ける指定港となっている。しかし、この洋上投票が2010年の第22回参院選以降、利用されていないという。今回の第50回衆院選でも利用はなかった。

勝ち取った権利のはずが…

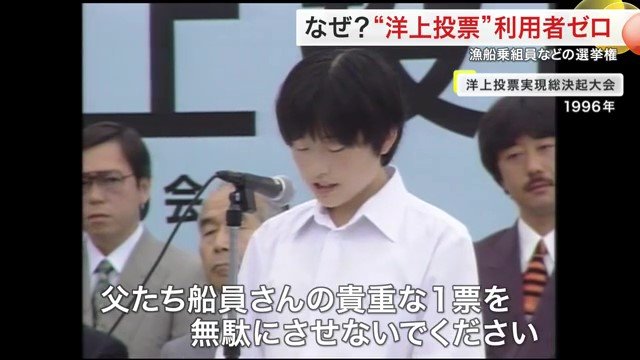

この洋上投票は元々、気仙沼市の遠洋漁業関係者が長期間の航海で選挙権を行使できない漁船員のために要望を始めたものだ。

1996年には洋上投票決起大会という行事も開かれ、船員を父に持つ男の子が「世界の国々にはいろいろな選挙の方法があるそうです。どんな方法でもよいと思います。父たち船員さんの貴重な一票を無駄にさせないでください」とスピーチし大喝采を浴びた。それから4年後、漁師たちの熱意は国を動かし、2000年の衆院選から洋上投票が実現した。

投票0が続く洋上投票

気仙沼市では当初、一定の投票数があったものの、その後、投票数は激減。今回の衆院選までの14年間、合わせて9回の国政選挙で、洋上投票の投票用紙は1枚も使われることはなかった。気仙沼市以外でも利用は低迷。塩釜市は制度開始後、1票も投票がなく、石巻市では今回と前々回の衆院選で投票はあったものの、いずれも水産高校の生徒が乗った実習船からの投票で、漁船員にはほとんど利用されない状態が続いている。

衆院選の問題と技術革新

長年の悲願だったはずの洋上投票は、なぜ利用されなくなってしまったのか。遠洋漁業の漁業者でつくる宮城県北部鰹鮪漁業組合の勝倉宏明代表理事は「いつ解散があるかわからない状況の中で、洋上投票の事前の手続きを行えた船はない」と制度の問題点を指摘する。洋上で投票するためには、出航前に投票用紙を申請し受け取っておくなど事前の準備が必要。参院選は投票時期が決まっているが、衆院選は解散総選挙があるため、航海中に解散されてしまうと投票のしようがない。

また、通信環境や機器も進化し、選挙管理委員会のアナログなファクスとのミスマッチが起きているという。宮城県北部鰹鮪漁業組合によれば、選管の受信機は洋上投票が導入された時から大きく変わっておらず、通信環境が整った漁船から送られた投票用紙をうまく読み込めないケースがあるという。実際、今回の衆院選でも石巻市が受け付けた実習船からの洋上投票で、読み取りできなかった票が1票あり、無効票として処理されていた。

「ネット投票へ」遅い政治判断

気仙沼市の選挙管理委員会もシステムの問題を認識していた。「仕組みが今の時代にマッチしなくなり、投票が少なくなってきている」とファクスを用いた投票システムに限界が来ていることを認める。

選挙制度に詳しい東北大学大学院の河村和徳准教授はインターネットを用いた投票システムに置き換えるべきだと指摘する。さらに、洋上投票だけでなく、南極投票(南極地域観測隊の隊員を対象に昭和基地からファクスで行う投票)や在外選挙人の郵便投票もインターネットに置き換えることが必要だという。河村准教授は「在外投票にインターネット投票を利用するというのは技術的に克服されている。制度的にも十分検討され、あとは政治がGOサインを出すだけの状況になっている」と政治判断が待たれている現状を説明する。

今も「投票したいけどできない」

投票権は18歳以上の日本国民に与えられた重要な権利。投票総数から見たらわずかな票でも、その一票には有権者の意思が込められている。洋上投票が機能しなくなっている事実はあるが、投票への熱意がなくなったわけではないのだ。宮城県北部鰹鮪漁業組合の勝倉宏明代表理事は「乗組員も投票したいんですよ。投票したいけどできないという状況がずっと続いている。乗組員の投票する権利を行使させてほしい。投票できる環境を作ってほしい」と強く訴えた。

国民の重要な権利である選挙権が制度の問題で行使できないことはあってはならない。いわば「制度疲労」を起こしている現在の仕組みは早急に見直す必要がある。