鹿児島でイノシシによる人の襲撃や農作物への被害が相次ぎ、不安が高まっている。そのような中、鹿屋市の猟友会が、新たなイノシシの捕獲方法を開発し注目されている。イノシシ問題の現状と、地域社会がどのように共存を目指しているのか、その挑戦を探る。

相次ぐイノシシ襲撃事件 地域に広がる不安

鹿児島市では、2023年11月から2024年10月にかけて、登校中の男子小学生や20代男性、そして散歩中の70代女性がイノシシに襲われる事件が立て続けに起きている。特に70代女性は太ももを複数回噛まれ重傷を負った。

これらの事態を受け警察はパトロールを強化し、地域の警戒レベルを上げている。

人里に下りてくるイノシシ 理由とは

動物行動学が専門の鹿児島大学・高山耕二准教授は、イノシシが人里に降りてくるのは「決して山にエサがないからというわけではない」とした上で「少しずつ農業を営む人が減っている中、農地が荒れてしまったりすることで、徐々にイノシシが人里に下りてきている」と説明する。

「エサを探してみるとおいしいものが見つかり、一度人間の食べ物の味を覚えてしまったことでイノシシが繰り返し出てくるようになる」というのだ。

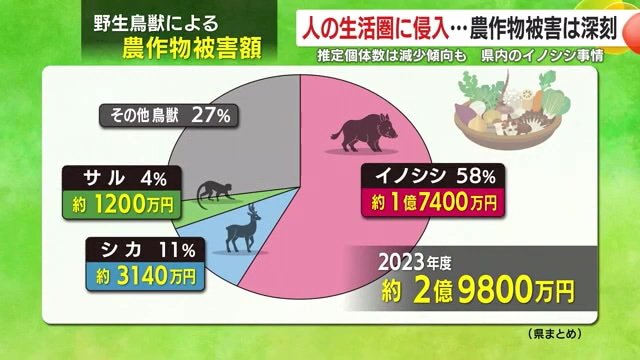

鹿児島県内では、イノシシによる農作物被害が深刻化している。県の統計によると、野生鳥獣による農作物被害額の約6割をイノシシが占め、その額は1億7000万円以上に上る。

国はイノシシによる農業被害額の半減を目指しているが、その達成は容易ではない。

高齢化する猟友会 新たな捕獲方法を開発

鹿児島県内でも大隅地方には、特に多くのイノシシが生息しているが、鹿屋市を中心に活動する鹿屋南部猟友会(約30人)は、会員の高齢化に直面している。メンバーの平均年齢は65歳以上。

81歳の宮地克郎さんが「年を取ってくると猟銃が重く感じる」と話すように、猟への負担が大きくなっているのだ。そこで彼らが開発したのが、イノシシの学習能力を逆手に取った“新たなわな”だ。

わなと言っても約20メートル四方がフェンスで囲われていてかなりの大きさだ。岩松和近会長は「地上に3メートル、地下の方に1メートル埋設してある」と話す。

ここはもともと耕作放棄地で、2024年4月から整備を始め、7月に「囲いわな」を完成させた。すでに、周りには、土を掘った跡やイノシシの通り道が至る所にあった。

囲いの中には農協に提供してもらったイノシシの好物・サツマイモがぎっしり入っている。このサツマイモを食べさせ、イノシシを一網打尽にする作戦だ。

8月に撮影された監視カメラの映像には、10頭以上のイノシシが映っていた。2025年4月の本格稼働を前に、「ここにおいしいものがある」ことを学習させるため、わなの入口に大量のサツマイモを置いた。イノシシの群れは夢中で食べていた。

鉄砲を使えるのは日の出から日没までに限られる。囲いわななら24時間、間口を開けておけばイノシシが入ってくるのではないかと岩松会長は話す。3年ほど前から計画し7月にようやく完成した秘密兵器である。

鹿児島県内で狩猟をする人はピーク時には1万7000人以上いたが、高齢化や猟銃所持規制の厳格化に伴い、今では5分の1ほどになっている。

岩松会長は、「農業を主としている人たちは少しでも個体を減らしてほしいと(思っている)。自分の生活がかかっていますから。大変ですが、農家の気持ちになって駆除する」と“新しいわな”での捕獲に意欲を見せた。

イノシシとの共存を目指して

鹿児島大学・高山准教授は今後の対策について、「電気柵、金網柵、ネット柵など、いろいろ資材は販売されています。ただそれだけだと不十分なので捕獲。荒れた農地を出来るだけ減らしていく。3つの取り組みがうまくリンク、つながる形で対処していく必要がある」と提言する。

一方で高山准教授は「イノシシが人を積極的に襲うことはないと考えたら良い。彼らも怖いんですね」とも話す。

イノシシと遭遇して大きな声を出したり、スマホで写真を撮ったりすると逆にイノシシを刺激してしまう。むしろ「静かにゆっくりと後ずさりするような形で、近くに電柱があればその影に隠れたり、ちょっと高いところがあればそこに登ったりするのがよい」とアドバイスした。

鹿児島市教育委員会もイノシシを刺激しないよう「遭遇しても目を合わせない」といった対策を市内の小中学校に通達している。

地域住民の安全を守りつつ、野生動物との共存を模索する鹿児島の取り組みは、全国の同様の問題を抱える地域にとっても参考になるだろう。イノシシと人間が互いの領域を尊重しながら、いかに共存していくか。その答えを見つけるための挑戦が、今、鹿児島で始まっている。

(鹿児島テレビ)