長野県立歴史館(千曲市)が9月5日から2025年1月末まで、戦国武将・真田昌幸の書状を購入するための寄付を募っている。目標額は250万円。貴重な資料の散逸を防ぎ大切に保管したいという。

配流先から送った書状の内容は?

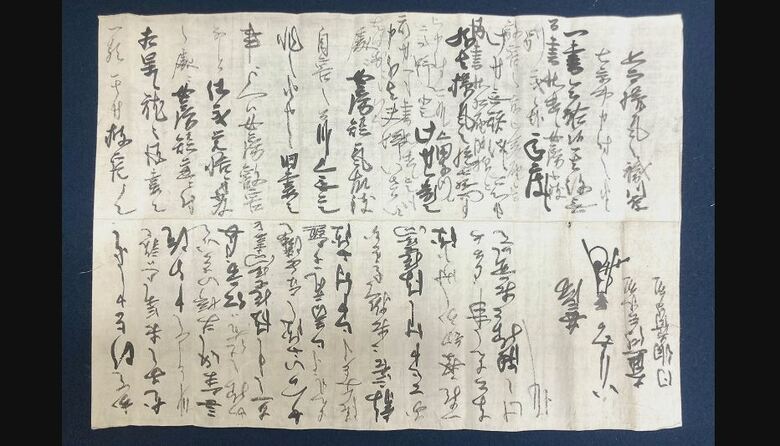

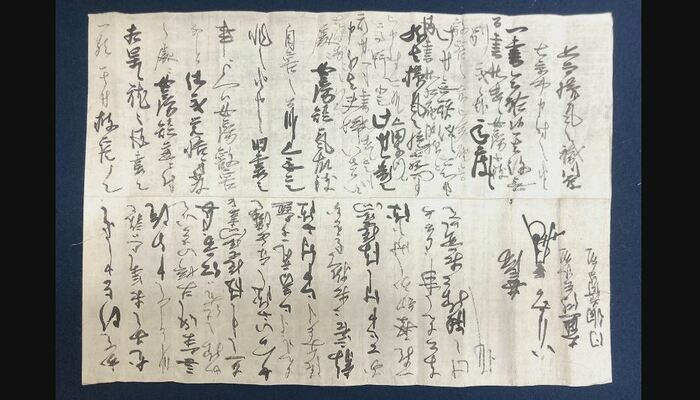

購入を目指す書状は1601(慶長6)年以降の8月に書かれたとみられ、昌幸が配流先の紀州(現在の和歌山県)から信州(現在の長野県)上田にいる奉行に宛てたもの。

はるばる訪ねて来た元家臣から「夫婦喧嘩の末に妻が短気を起こして自害してしまった。妻の一族から私が殺したのではないかと疑いをかけられている」と助力を求められたことを記している。

そして、奉行に対し「夫婦のいさかいは良くあることだ。本人は神仏への起請文も書いていて殺していないことは判っているのだから、どうか適切に判断して欲しい」と穏便に処理するよう求めている。

家臣への影響力は未だ残る

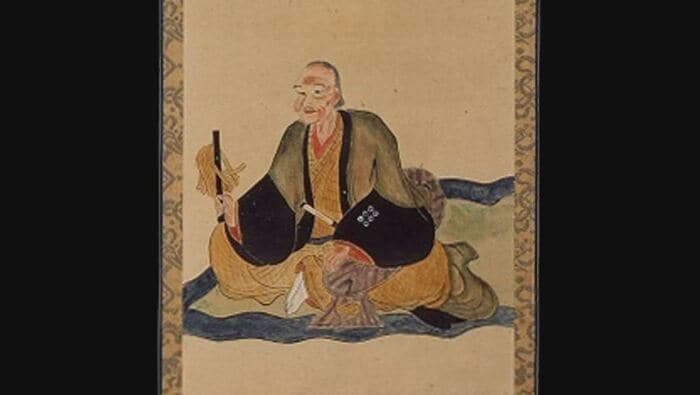

信州から上州(現在の群馬県)にかけて勢力を伸ばし、上田城で二度にわたって徳川の大軍を退けて智将として名をはせた真田昌幸。

しかし、遠く離れた関ヶ原で石田三成らの西軍が敗北し、書状が書かれた頃は後に大坂の陣で活躍する次男・信繁(幸村)とともに敗将として高野山に流され、麓の九度山で僅かな家臣と共に暮らす身だった。

旧領の上田などは父や弟と袂を分かって徳川方についた長男の信之が治めていたが、今回見つかった書状から配流後も旧家臣に頼られ、現場に働きかける力も保持していたことがわかるという。

長野県立歴史館の笹本正治・特別館長は「夫婦喧嘩の末に一方が自害するのは『どこでも多くあること』と書いているのが戦国の気風を感じさせます。これ以上もめると妻の一族が夫に敵討ちを挑む可能性もありました」「蟄居中にもかかわらず昌幸が家臣への影響力を失っていなかったことがわかります」と話す。

また、書状の最後にある昌幸直筆の花押(現代でいうサイン)はかつて仕えた武田勝頼のものにそっくりで、両者の近しい関係がうかがえるという。

少ない購入予算 散逸防ぐため支援を

長野県立歴史館は県外の古書店から書状を買い取るため、9月5日からクラウドファンディングで寄付を募っている。目標とする金額は250万円で期間は2025年1月末まで。

笹本特別館長は「県内各地で古い家や蔵が捨てられ、貴重な古文書が県外に出ていっています。危機的状況だということをご理解いただきたいです」と力説する。

長野県立歴史館によると、確認できただけで2023年度中に約7000万円相当の長野県ゆかりの古文書や美術品が売買されたとみられている。しかし、同館が古文書等の購入に充てられる予算は年間420万円にとどまっている。

歴史館では、所在が分らなくなる前に多くの人の協力で貴重な資料を購入し、大切に保管するとともに調査・研究に役立てたいとしている。

寄付は長野県直営の「共創型」ふるさと納税受付サイト「ガチなが」で受けつけている。

(長野放送)