被爆者の高齢化が進み、今後、その被爆証言を直接聞く機会が減っていくことに、被爆地には大きな危機感がある。「被爆者なき時代」に至るまで、残された時間とすべきことについて取材した。

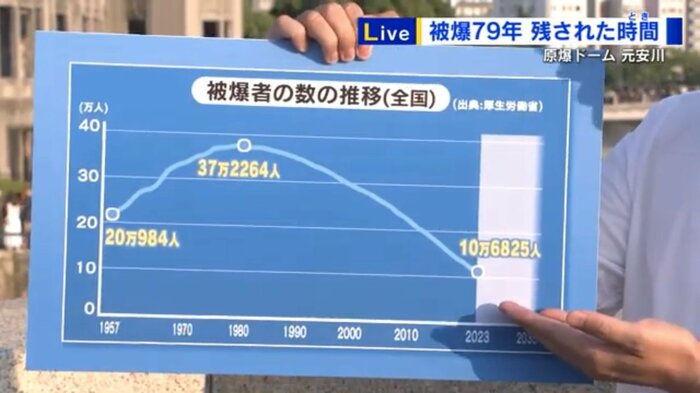

2024年の被爆者数は10万6825人 平均年齢は85.58歳

被爆者の数は、1957年に被爆者健康手帳が交付されるようになって以降、1981年が最多の37万2264人で、そこから減少を続け、2024年3月末時点で10万6825人と、初めて11万人を切った。この先には「被爆者なき世界」が必ず訪れる。

私たちが被爆者から直接、当時の状況や思いを聞ける“残された時間”はどのくらいあるのか専門家に話を聞いた。

広島大学平和センターの川野徳幸センター長は、過去10年をみると毎年、平均して約8600人の被爆者が亡くなっていると分析。ただ、当時の惨状を記憶している被爆者となると、さらにその数は限られると指摘する。

広島大学平和センター・川野徳幸センター長:

これまでいろいろな調査をしたんですが、8月6日あるいは8月9日の被爆の様子を語ることができる年齢層というのは、記憶がある5歳以上の学童期に入ってからの年齢になる。ということは84歳以上の被爆者が被爆体験を語れる年代なのかもしれない。

2024年3月時点の被爆者の平均年齢は85.58歳となっている。

「被爆証言者」も減少、2024年は32人に

被爆証言については、自らの被爆体験を伝える「証言者」と、被爆者や家族の体験を聞き取り語り継ぐ「伝承者」がいる。4月には新たに「証言者」や「伝承者」になった人に委嘱書が交付された。

原爆資料館に登録されている「証言者」は2015年には49人だったが、2024年は32人に。

その一方で、ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに、新たに証言を始めた被爆者もいる。

才木幹夫さん、92歳だ。

2024年に証言を始めた被爆者・才木幹夫さん(92):

90という年を自分で感じて、これはもう“急がなければいけない”と思った。でも年齢を考えると、語れるのもあと4、5年しかないんじゃないか。

川野さんはこうした被爆者の思いを真剣に受け止め、つないでいくことが今、被爆地ヒロシマに課せられた大きな課題だという。

広島大学平和センター・川野徳幸センター長:

“核なき世界”という思いを私たちは継承できるんだろうと思う。ただ同時にあの悲惨な経験をしたことを直接体験者から聞くことは難しくなる。今後5年、10年の間に証言を貪欲に聞き、貪欲に記録することが重要になる。

「被爆者なき時代」に「被爆の実相」をいかに伝えていくか。これからは、いろいろな方法で記録し、ことあるごとに、その記憶を呼び起こし、風化を防ぐ手だてが必要になる。

(テレビ新広島)