「ギフテッド」と呼ばれる子どもたちがいる。1つの分野に特化して強い知的好奇心と高度な知識・能力を持ち、通常の学校の授業に満足できない子どもたちだ。

ギフテッドは、最近教育現場での認知こそ高まってきているが、その好奇心を満たし才能を伸ばすために、どのような学びの場が必要なのか、学校では答えが見つかっていない。

こうした中、ギフテッドの子どもたちに新たな学びの場をつくる取組が長野で行われている。

ギフテッドの小学生を集めたプログラム

ギフテッドの小学生を集めたプログラム「Beyond School(以下ビヨンドスクール)」が、先月14日長野市でキックオフイベントを行った。

参加者は28名(対象学年3年生以上)で、長野県内だけでなく、東京や岐阜など、県外からも子どもたちが集まった。

主催した一般社団法人 Education Beyond理事の小林りんさんは、軽井沢のインターナショナルスクール「ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン」の創始者だ。

小林さんは、2022年ごろから仲間達と、ギフテッドの子どもたちが学ぶ場をつくる取り組みを始めている。

(関連記事:https://www.fnn.jp/articles/-/303363)

「社会的関心が広がりつつあるのを感じる」

当初ギフテッドの存在は、一般的に知られていなかった。

しかしいまは「少しずつですが社会的関心が広がりつつあるのを感じる」と小林さんはいう。

「特定の分野への好奇心が強く、学びの習熟が極めて早い、いわゆる『ギフテッド』の子どもたちの存在や、彼らの抱える悩みが認識されはじめ、文科省でも議論が始まったところです。

私たちはいまこうしている間にも、好奇心を満たせずに困っている子どもたちのためになりたいと願っています。

『こういう子どもっているよね』、『こういう教育って必要だよね』と認識が広がるような後押しにもなればという思いで取り組んでいます」

ビヨンドスクールは2022年に始まり、今回で3回目だ。

長野では長野県教育委員会が、この取り組みをバックアップしている。

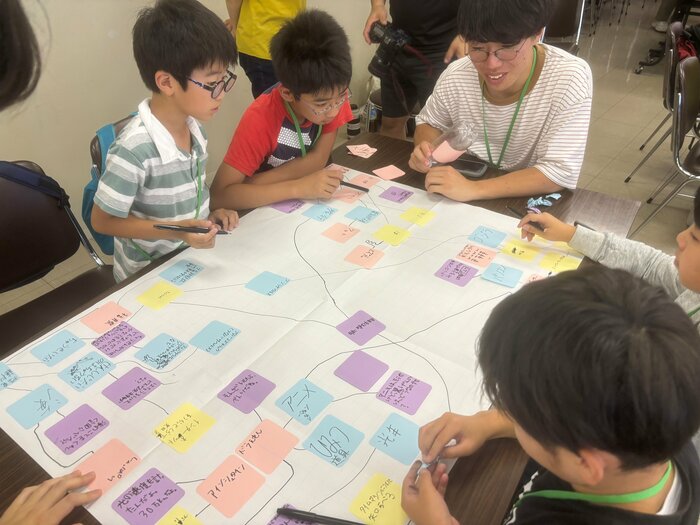

取材当日行われたキックオフイベントでは、チューターと呼ばれる信州大学などの大学生・大学院生と参加者の自己紹介から始まり、ゲームなどで交流を深めた。

2~5%の子どもがギフテッドと言われる

チューターの専門分野はコンピューター、数学、物理、統計学、プログラミング、化学、機械工学、教育、哲学、農学、生物、土木、環境と様々だ。

参加者は自分の研究テーマについて、チューターと相談をしながら1か月以上かけて、研究を深め、今月末にその研究成果を発表する。

いまギフテッドは子どもたち全体の2~5%いると言われている。

つまり子どもたち1学年につき、全国で2万人から5万人いると推定される。

「長野で初めてこのプロジェクトを行ったときも、最初教育現場の皆さんは『そんな子どもどのくらいいるのかな』という感じでした。

そして『たとえいても、そちらに力を注ぐことは難しいのが現実です』ともおっしゃっていました。

なぜなら、勉強についていけない子どもや、発達障害に悩む子どもだけでもう手いっぱいだというのが、多くの教育現場の実情だと思うのです。

ですから、いわゆる『ギフテッド』の子ども達については、ぜひ私たちのプログラムをご紹介ください、とお願いしました。」(小林さん)

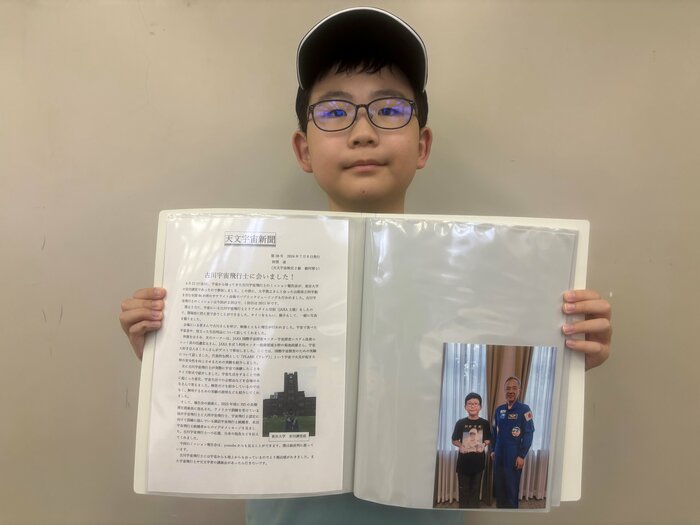

「天文宇宙新聞」を発行する小学6年生

今回で2回目の参加となる長野県の小学6年生、財部凌君は天文学が大好きで、2023年に「天文宇宙検定」2級(※)に合格した。

(※)天文宇宙教育振興協会が主催。2級合格は高校生が学ぶ天文学知識が必要。

スーパーカミオカンデの施設見学に行ったり、東大で行われた古川宇宙飛行士の講演を聴きに行ったりしながら「天文宇宙新聞」を発行している。

彼の今回のテーマは「光害」だ。自分の住んでいる地域と、よく行く星空観望会の地域で観られる星の数が違うことに気付いて、その原因である光害を研究するという。

天文学について財部君は、「天文学を勉強していて楽しいことは、新しい発見があることです」という。

「星空観望会では、星が爆発した後の残骸や何千万光年も先の銀河などを観ることができます。それらを観ていると宇宙の広さを実感でき、そこに宇宙への憧れを感じています」

そして財部君はこう続けた。

「ビヨンドスクールでは、ひとりひとりが興味のあることについて、チューターさんのサポートを受けながら好きなだけ学びを深めることができます。

みんなの発表を見て、僕もまたがんばろうととても刺激を受けます。将来は、天文学者になってブラックホールやニュートリノについて研究したいです。

宇宙について僕たちがわかっていることは、ほんの5%だけ。未知の95%について、少しずつ解明していきたいです。そのために、これからも勉強に励みます」

特有の悩みについて保護者と情報交換できた

キックオフでは保護者による交流会も行われた。

保護者の交流会で財部凌くんの母、奈美子さんは嬉しい発見があったという。

「今回参加された保護者さんたちと、子どもの成長過程で感じたことや特有の悩みなどについて、幅広く情報を交換することができました。

同じ悩みを持った人たちに現実に出会えたのが、すごく嬉しかったです」

そして奈美子さんは、ビヨンドスクールへの期待をこう語った。

「前回はチューターさんに自分の知りたいことを論文で調べる方法を教わりました。

それが彼には新たな発見でとても喜んでいました。学校ではグループワークがあると思いますが、息子は学校に行っていない(市の教育支援センターに通学)ので、同じ興味を持った人と研究を進める楽しさを、知ってもらえたらいいなと思います」

ナンバーワンでなくオンリーワンの子どもたち

小林さん達がこのプログラムで大切にしていることが3つある。

1つは子どもたちの好奇心を満たすこと、2つめが保護者に情報提供すること、そして3つめがより多くの教育関係者に、ギフテッドの存在や特性について知ってもらうことだ。

「教育関係者や現場の先生方ともできるだけ連携させていただきたいと思っています。

教室にいる先生が『あの子、ギフテッドだな』と思ったら、我々のようなプログラムをご紹介くださるだけで、子どもたちも全然違うと思います」

Education Beyondでは来年から、米国で40年以上行われているギフテッド向けプログラム「Center for Talented Youth(以下CTY)」(※)の日本版も始める予定だ。

また、独自プログラムであるビヨンドスクールも、引き続き全国各地に広めたい考えだ。

(※)1979年から始まり延べ150万人の子どもたちが参加。世界数十か所で小学生から高校生までを対象として展開中。

「情報も選択肢も少ない地方に、出来るだけこういう取り組みを届けたいという思いがあります。これまでビヨンドスクールの参加者は延べ100人弱。

アメリカのCTYでは年間約1万人がプログラムに参加しています。私たちもまずは、延べ千人を目指したいと思います。

ナンバーワンではなく、オンリーワンの子どもたちと、本気で向き合う場づくりを目指していきたいです。」(小林さん)

国を挙げて、ギフテッドの子どもたちが学ぶ場をつくるのが急務だ。

サムネイル写真撮影:青木信之