7月3日、最高裁判所が歴史的な判断を示した「強制不妊手術」。その判決への道を切り開いた原告の弁護団長は岩手・盛岡市出身の弁護士だった。

旧優生保護法下で2万5000人に不妊手術

「戦後最大の人権侵害」とも呼ばれる強制不妊手術だが、そのもととなったのが「優生保護法」だ。不良な子孫の出生を防止するためとして1948年に制定され、障がいのある人に本人の同意なく不妊手術をすることを認めていた。

この法律は1996年まで存在していて、国の統計では全国で2万5000人、岩手県内では478人が不妊手術を強いられたと推計されている。

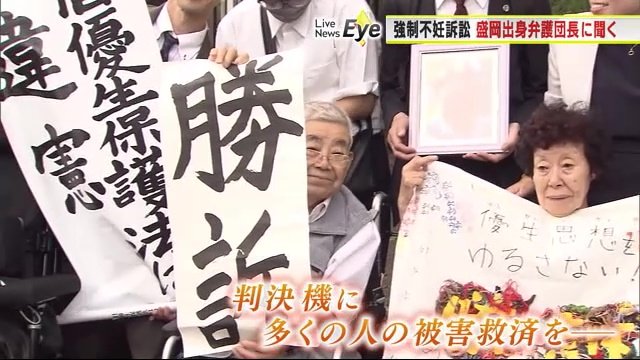

被害者による訴訟はこれまで全国各地で起こされてきたが、2024年7月3日に最高裁判所は初めてとなる統一判断を示した。

旧優生保護法は憲法違反であり、そもそも立法行為自体が違法。また、不法行為から20年経過すると賠償を請求できる権利が消滅するという民法の規定「除斥期間」は、著しく正義・公平に反する場合は適用しない判断が可能だとした。

この判決後、原告たちは次のように語った。

原告・鈴木由美さん:

この判決を第一歩に、私たちが当たり前に生きられるような世界を一歩ずつ歩んでいきたいと思います

宮城・仙台市出身の北三郎さん(仮名・81歳)は、14歳の時、素行がよくないとして更生施設に入れられ、不妊手術を強いられた。

約40年連れ添った妻には、亡くなる直前まで打ち明けられなかったという。

北三郎さんはこの判決を受け、「もうこんなにうれしいことはありません。(手術された)2万5000人の人に皆さん、全面解決をしてもらいたい」と強く訴えた。

宮城県在住の飯塚淳子さん(仮名・70代)は、職業訓練として住み込みで家事をする「職親」のもとに預けられていた16歳の時、何も告げられず不妊手術を強いられた。

飯塚さんは「苦しい毎日、長い間苦しみながらここまで来た。きょうは最高の日です」と話した。

「社会を変える素晴らしい闘い」

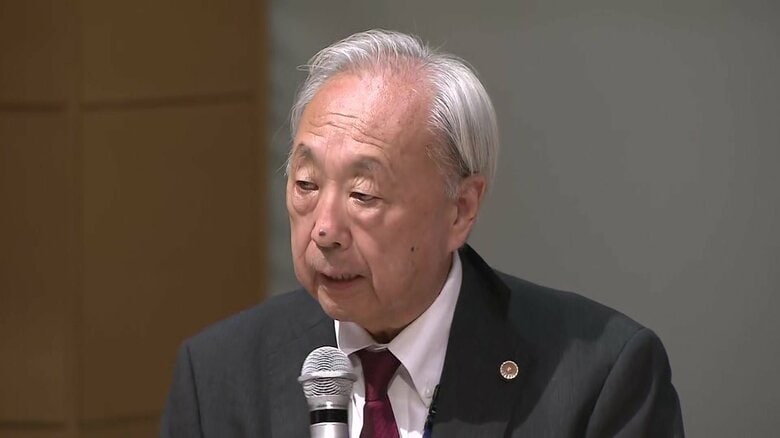

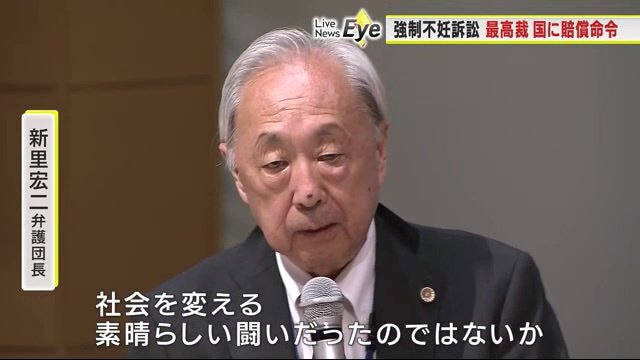

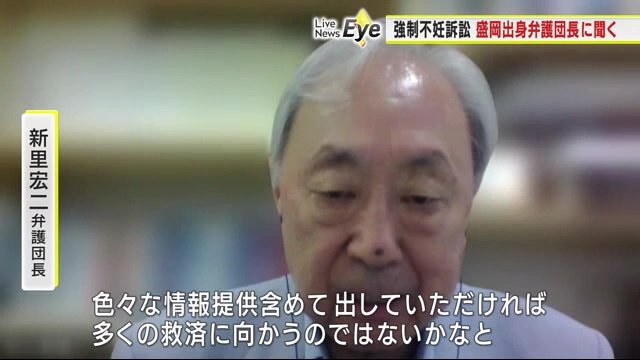

この判決への道を切り開いたのが、飯塚さんなどと2018年に裁判を起こした仙台市の新里宏二弁護士だ。岩手・盛岡市出身で優生保護法被害全国弁護団の共同代表を務めている。

新里弁護士は「優生保護法の被害者が裁判という形で声をあげる。そして最高裁をも動かした。社会を変える素晴らしい闘いだったのではないか」と語った。

岩手めんこいテレビは7月10日、新里弁護士に話を聞いた。

新里宏二弁護団長:

法律ができたのが1948年ですから、70年以上かかっている。この社会が、障がい者差別というのを放置してきた。そういう中でやっと声をあげた方の力で、ここまで来たのかなと

新里弁護士は、当事者が家族の間でも強制不妊手術について語ることが難しい状況の中で、今回の判決が多くの人の被害救済につながってほしいと話す。

新里宏二弁護団長:

親世代というのは、非常に苦しい思いで手術に関与したということで、すごくつらくて言えない秘密を持っている。周りの人ってすごくつらいですけれども、あなたも被害者だったんだよねということを共有しながら進めていければ。(当事者)ご本人が連絡することは非常に困難ですけど、色々な情報提供含めて出していただければ、多くの救済に向かうのではないかなと

国が救済に向けた取り組みを…

強制不妊手術を巡っては17日、岸田首相が原告らと面会し、政府として謝罪した。

新里弁護士は「総理が主導権を握って救済の仕組みを作っていくべき。国側が制度を作って、何としても被害者を探り当てても、救済する思いでやらないと。黙って待ってるよ、申請してね、というだけでは被害者の人は声をあげられない」と、自治体に「被害者支援センター」を設置するなどの、国が救済に向け踏み込んだ取り組みをすべきと指摘する。

岩手県の被害者では強制不妊訴訟の原告となっている人はいないが、新里弁護士は1人でも多くの方に救済を受けてほしいと願っている。

(岩手めんこいテレビ)