アップルは、新たな生成AI(人工知能)システム「アップルインテリジェンス」を発表し、Siriの性能向上やメールの校正など多岐にわたる機能を提供する。

専門家は、AIの利便性を評価しつつも、プライバシー保護や“ハルシネーション”の問題に注意を促している。

アップルが新たな生成AIシステムを発表

アップルが、生成AIシステムを導入すると発表した。

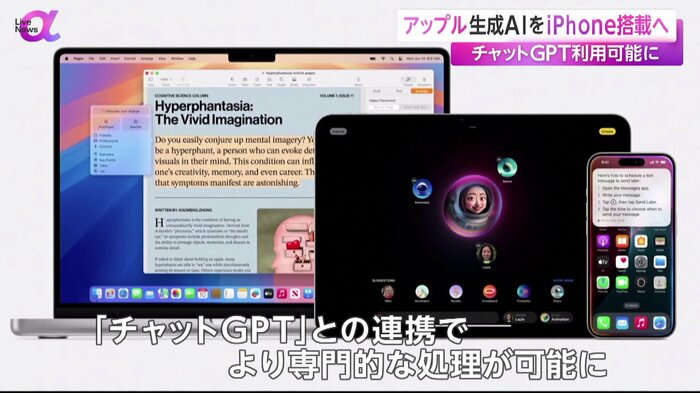

「アップルインテリジェンス」と名づけられた生成AIシステムは、iPhoneなどに搭載される。

音声アシスタント「Siri」の性能を向上させ、複雑な会話や、音声も理解するなど、「チャットGPT」と連携したことで、より専門的な処理が可能になるという。

また、メールの文章を校正・要約する機能や、オリジナルの絵文字の作成なども可能で、利便性が大きく高まるとしている。

一方、個人情報の保護に関してアップルは、AIがiPhoneなど端末内の個人情報を収集することはなく、ユーザーのプライバシーは守られると説明している。

個人データ活用しアドバイスを最適化

「Live News α」では、暮らしを変えるテクノロジーにくわしい『IoT NEWS』代表・小泉耕二さんに話を聞いた。

堤礼実 キャスター:

ーーアップルのAIで、これからどんなことができるのでしょうか?

IoT NEWS代表・小泉耕二さん:

割と最近発売されたデバイスが対象となるようですが、Siriをはじめ、さまざまなアプリケーションにAIが使われていて、便利になっています。

中でも、個人的にいいなと感じたのは、「パーソナルコンテクスト」という考え方です。これは、アプリデータを横断的に見て、その人の要望をかなえるというものです。

たとえば、急に会議時間が変更されて、娘のピアノ発表会に間に合わないかもしれないというシチュエーションをイメージしてみてください。

AIは、娘から以前送られてきたチラシの画像や、スケジュール、やりとり、会場までの交通状況など、複数のアプリケーションのデータを認識し、うまく組み合わせて、これからどうすべきかをアドバイスをしてくれます。

このほかにも、Eメールの一覧画面で、出だしの文章でなく要約が表示されるようになったり、AIが出してくる選択肢を選ぶだけでメールの返信ができるなど、「アプリの中にどうAIを組み込むか?」という観点で見ると、よく考えられているという印象がありました。

堤キャスター:

ーー一方、進化させる必要があるなど、課題については?

IoT NEWS代表・小泉耕二さん:

今後は、WindowsもMacも、AndroidもiOSも、AIは、デバイスやクラウド上のパーソナルデータにアクセスするようになります。すると、情報漏えいや“ハルシーネーション”と呼ばれる、AIが事実と異なる回答をする問題が、一般のユーザの間で顕在化するでしょう。

情報漏えいについては厳重に対策していると表明していますが、その一方で、例えば「写真を送っておいて」といって送った相手が、思った人物と違えば、問題が起きるかもしれない。

要約の機能も、本当に重要なことを漏らさず要約しているのか、確認するすべもありません。しかも、こういった問題は、われわれが使い始めてから顕在化するのではないかと思います。

デジタルでつながるコミュニケーションが当たり前となった今だからこそ、新しい機能に期待させるだけでなく、ハルシネーションなどの可能性を極力減らしてほしいところです。

日常になじむ「直感的AI」への期待

堤キャスター:

ーーそうした課題との向き合い方を含めて、小泉さんはAIに、どんなことを期待しますか?

IoT NEWS代表・小泉耕二さん:

アップルCEOであるティム・クックは「AIは直感的であるべき」と述べていますが、このあたりはアップルらしくていいなと感じました。

最新の技術というと、何かすごいアプリケーションでも登場しないといけない気がするものですが、何げない行動が知らない間に変わっている、気づけば、AIが自分にとって良き相棒となっている、というところを目指してほしいなと思います。

堤キャスター:

何か新たな試みを行うときには懸念が生じるものですが、情報化社会において安全性は担保されなくてはなりません。

より便利になると感じる一方、生成AIによるリスク対策も求められています。

(「Live News α」6月11日放送分より)