5月20日初めて沖縄県の嘉手納基地に、V字尾翼が特徴のアメリカ海軍の大型無人洋上監視機、MQ-4Cトライトンが着陸した。

全長14.5m、全幅39.9m、全高4.7mの機体には、機首下部にMTS-Bマルチスペクトル電気/光学/赤外線センサー、そして、機体下部、主翼前の位置にある流滴型のふくらみの中には、多機能アクティブセンサー(MFAS)として、AN/ZPY-3 Xバンド・レーダーが内蔵されている。

このレーダーは、さまざまな監視モードに素早く切り替えることが出来る。

そのなかには海上目標を追跡するための海面捜索(MSS)モードや、船舶を分類するための逆合成開口レーダー(ISAR)モード、さらに、地上の捜索には2つの合成開口レーダー(SAR)モードが使用され、最大数百km先まで見通し、しかも360度スキャンしながら24時間以上連続して飛行できる。

そして、機体後部、エンジンの真下の部分には敵のレーダーやデータリンクなど電波情報をかき集めるESM装置がある。まさに、空からの海上・陸上の見張り役なのだ。

嘉手納にトライトンが展開した5月20日、台湾では蔡英文氏と同じ民進党所属の頼清徳(らい・せいとく)氏が新しい総統に就任し「台湾海峡の両岸の将来は世界情勢に決定的な影響を与える。(中略)私は中国に対し、台湾への言論での威嚇や武力による挑発をやめるよう求める」と演説。「中華民国と中華人民共和国は互いに隷属していない」とも述べた。

これに対して、中国政府(国務院台湾事務弁公室)の報道官は翌21日、頼総統の演説は「台湾独立の自白」と非難した。

そして、非難は言葉だけで終わらなかった。

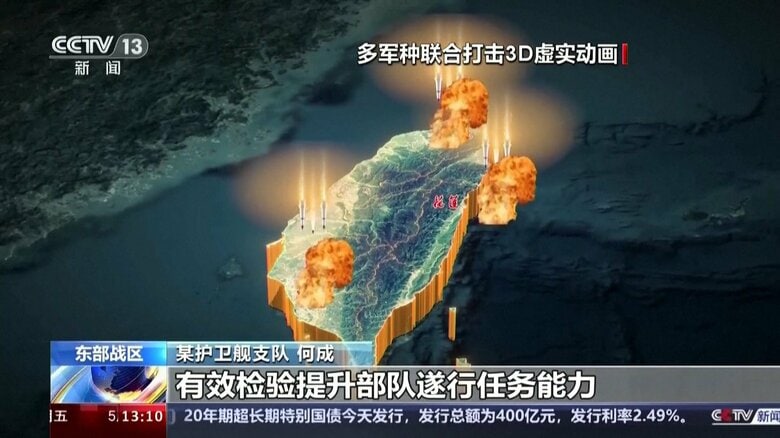

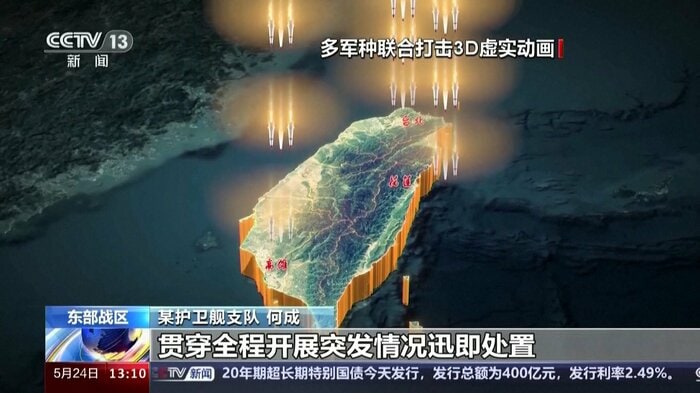

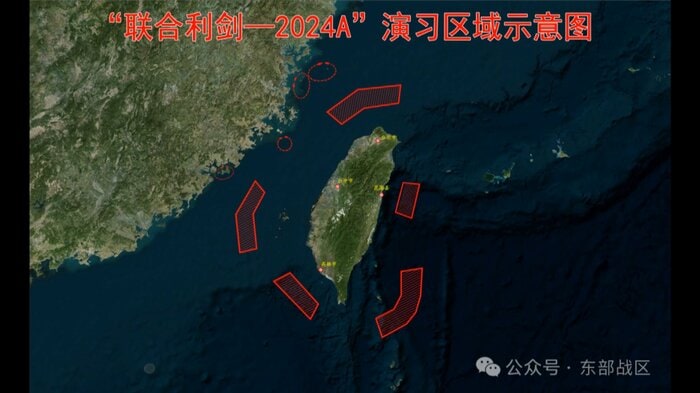

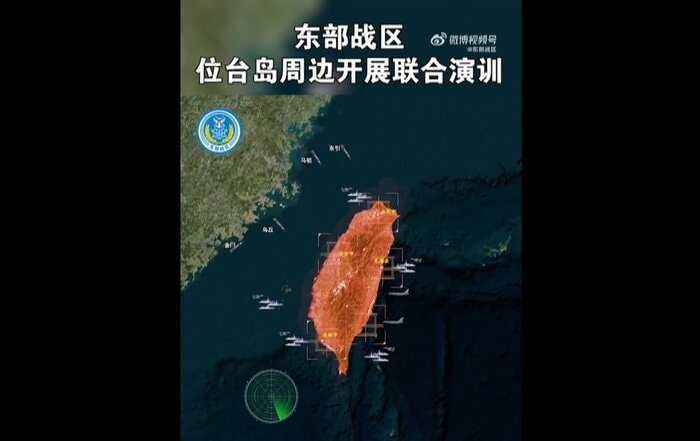

台湾包囲「連合利剣-2024A」演習

中国国営メディアの人民網(日本語版)は5月23日「中国人民解放軍東部戦区は23日から24日にかけて、戦区の陸軍、海軍、空軍、ロケット軍などの兵力を派遣し、台湾島周辺で「連合利剣-2024A」演習を実施。海空合同戦闘即応性パトロール、戦場総合支配権の合同奪取、重要目標の合同精密攻撃などを重点的に訓練し、艦艇や航空機が台湾島周辺に接近して戦闘即応性パトロール、列島線内外一体化連動などを実施し、戦区部隊の合同作戦・実戦能力を検証する」と発表。演習の様子とみられる映像を、中国国営メディアが公開した。

また、この「連合利剣-2024A」演習の意義について、台湾を取り囲むように演習区域を設定した地図を示し「『台湾独立』分裂勢力に対する力強い懲戒であり、干渉し挑発する外部勢力に対する厳重な警告でもある」と発表した。

頼清徳総統の就任演説から、わずか3日。ずいぶん以前から演習海域・空域の設定、部隊の選定など準備をしていたのか。それとも現在の中国軍には、それだけの即応性があるということなのだろうか。

これに対して、台湾の国防部は23日夕「23日午後2時までに中国軍などの艦船31隻(内、海警船16隻)と軍用機延べ42機が台湾周辺の海空域で海空統合演習を実施」と発表した(フォーカス台湾 5/23付)

そして「台湾国防部は『今回の軍事演習は台湾海峡の平和と安定に貢献しないばかりか、(中国の)軍国主義的精神を浮き彫りにするものだ』と非難」(ロイター 5/23付)し、「『突発状況処置規定』にのっとり陸海空の兵力の派遣を検討するなどして実際の行動で自由、民主主義、主権を守ると強調」(フォーカス台湾5/23)したうえで、ミラージュ2000-5D型戦闘機や台湾国産のティンクオ戦闘機、それにF-16戦闘機などでスクランブルを行い、撮影した中国側のH-6爆撃機やJ-16型戦闘爆撃機の映像を公開した。

台湾海峡は南北の長さは約380km、東西の幅はもっとも狭い所で約130km。北端では約150~160km、南端は250~260kmとされる。

「連合利剣-2024A」で、中国軍の東部戦区は台湾海峡のみならず、台湾の東側からも包囲する想定で演習を行った。

「連合利剣-2024A」演習への台湾の対応 アメリカ軍の状況

中国の演習を受ける形で、台湾軍は、台湾独自の「雄風III型」を本島内に展開した。「雄風III型」は、超音速地対艦ミサイルという西側には匹敵するものが見当たらないミサイルだ。

「雄風III型」の射程は、約200km。最高速度は、マッハ2.0~2.3とされる。台湾海峡を越えて、軍艦が台湾に近づくのを牽制する姿勢を示したのだろう。

嘉手納にMQ-4Cトライトンが展開したのは、台湾海峡や台湾周辺で、中国軍と台湾軍が予期せぬ形で接触⇒衝突などの事態にならないよう見張ろうとしていたということだろうか。

MQ-4Cトライトンは非武装の無人機だが、嘉手納基地には当時、F-15C/D戦闘機や、F-16戦闘機の他に、世界最強ともいわれるアメリカ空軍のステルス戦闘機、F-22Aラプターが22機も展開していた。

ラプターは、ステルス性だけでなく、機体後部に並ぶ2つの噴射口が、それぞれ、別々に上下し、噴射の向きを急激に変えて、すばやく機動する戦闘機でもある。その一方で機密性の高さもあって、アメリカが、同盟国にも一切、輸出していない戦闘機だ。

中国軍としては、このアメリカ軍の展開状況も無視はできなかったろう。

中国軍が演習に出さなかったJ-20ステルス戦闘機

ステルス戦闘機といえば、中国にもJ-20戦闘機がある。仮にF-22Aラプターへの対抗上、J-20を飛ばせばどうなるか。

嘉手納には、情報収集用の無人機MQ-9がいる上に、トライトンが展開したのであって、J-20その他の戦闘機が飛行中、レーダーや光学・赤外線センサーにどう映るのか、どんな性能のレーダーを搭載しているのか、通信はどのように行われるのかなど、中国としてもあまり知られたくない性能が暴かれるのは避けたかったのではないか。

25日現在「連合利剣-2024A」に、中国が誇るJ-20ステルス戦闘爆撃機参加したとの公の情報は見当たらない。

台湾国防部の発表によれば、24日の午前6時から25日の午前6時まで中国軍機が62機、海軍艦艇が27隻、台湾周辺で活動していたのを確認したということだが、前述のとおり、台湾側が「23日午後2時までに中国軍などの艦船31隻(内、海警船16隻)」と発表したのも興味深い点だ。

中国海軍では、中国の海洋進出の象徴となる3隻目の空母「福建」が洋上試験を5月に終えたが、自慢の電磁カタパルトから戦闘機を発進する試験は、まだ行われていないようだ。

今回の「連合利剣-2024A」演習では、空母どころか大型揚陸艦が参加したかどうか筆者には分からなかった。

台湾側「中国海警の嫌がらせ」

その代わりに興味深いのが、中国の海警船の参加だ。

海警は、文字通り、海の警察であるとともに、中国軍の他の軍種とともに中国共産党・中央軍事委員会の指導を受ける組織だ。言い換えれば「連合利剣-2024A」演習の初日の早い段階では、中国海軍15隻、海警16隻と、海の法執行機関である海警の方が、隻数では多かったことになる。

では、どんな事態が起きていたのか。

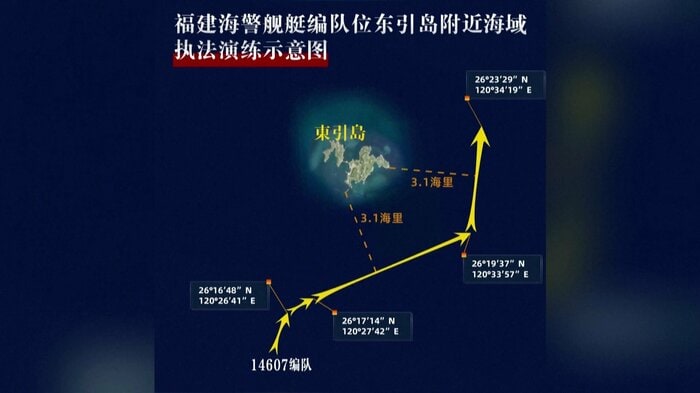

中国国営・新華社通信(2024/5/23)によると「中国東部の福建省の海警は木曜日(23日)、烏坵島と東引島の近くの海域で法執行訓練を実施した」という。烏坵島と東引島は、台湾海峡にある台湾政府の支配下の島だが、特に烏坵島は、大陸からわずか数kmに位置する島だ。

今回の訓練では「船舶の識別・確認、警戒・排除、進入操船、航路制御などを課題として訓練を実施」し、海警は、今後も関連海域での“法執行パトロール”を強化する方針だという。

一方、台湾・海巡署の公式発表によると「中国は23日、2日間の合同訓練を発表、東引島と烏坵島など2つの離島で中国海警局の船舶2隻が編隊を組んで我が国の警戒区域に進入した」としているので、新華社通信の記事と平仄があう。

中国・海警側は、台湾の支配下にある島の周辺で、中国本土の法律がそのまま、当てはめることができると言わんばかりの訓練を行ったということなのだろう。

台湾側によると「今日24日、中国は従来の手法を繰り返し、巡視船を出動させ、約1時間かけて金馬海域に侵入した。24日午前8時30分『(船体番号)14509』と『14607』を含む中国海警局の2編隊が海警局『14517』の支援を受けながら、約10ノットの高速で中国の馬祖東分水域に向けて航行した。(台湾の)海巡署のPP-3586、PP-3571、および他の2隻のボートが並行して航走。警告し、中国船は9時ちょうどに出発した。東引島から約160マイル離れた烏坵島では、同時に中国海警局の船体番号『14606』と『14506』による嫌がらせがあり、海警局は外(の海域)で別の『14502』を待機させていた。 (台湾・海巡署の)PP-10039、PP-10035、および他の2隻のボートは(中略)証拠を確保した後、退去命令をだした。海警船は8時59分に(台湾の)海域から出航した」(台湾・海巡署公式発表2024/5/24)という。

こうして、中国・海警局と台湾・海巡署の間の緊張は、いったん、矛を収めた形になったのだろう。

台湾の海巡署は、中国の海警局の行動を公式に「嫌がらせ」と評したわけだが、台湾の統一を「核心的利益」と主張する中国政府にとっては、仮に軍事力をもって統一を図るとすれば、アメリカなど西側諸国の軍事力の展開状況を無視するわけにはいかない。

しかし「嫌がらせ」なら、中国から見て「干渉し、挑発する外部勢力」がどんな対応をとるのか。そして、どれほどの効果を生むか、見定めようとしたのかもしれない。

中国の海警局には、元・中国海軍から移籍したものを含め、545隻の船舶がある。それに対して、台湾の海巡署は、170隻で、その差は3倍以上だ(ミリタリー・バランス2024)。

海警局が、この数の優位で「嫌がらせ」を繰り返せばどうなるか。

台湾・海巡署は「海警船が意図的に2024年5月だけで、8回も意図的に侵入している」と指摘。一連の「嫌がらせ」には、効果があったと中国側が分析すれば、台湾周辺での軍事演習とは別に、または並行して更なる「嫌がらせ」が継続するかもしれない。

【執筆:フジテレビ上席解説委員 能勢伸之】