5年前、火災で焼失した沖縄の世界遺産・首里城。その再建に向け、富山の井波彫刻の技術が生かされている。井波彫刻の技術で復元するのは、首里城の顔ともいえる正殿の「唐玻豊の妻飾り」。下絵と細部まで粘土で表現した原型が完成し、富山・南砺市で彫刻が始まった。

正殿の復元に携わる南砺市の彫刻師

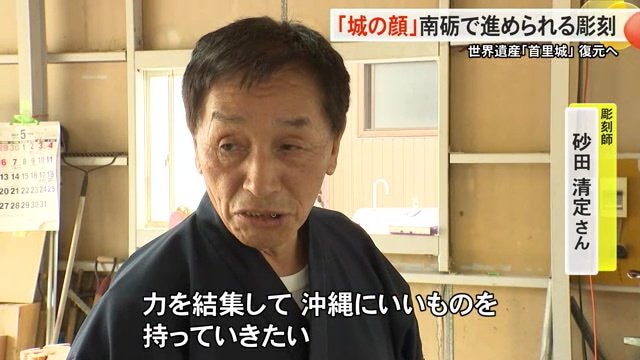

首里城正殿の復元に携わる砂田清定さん(74)は、仏像や社寺の彫刻を得意とする南砺市の彫刻師。先週から仲間と弟子6人で彫りを進めている。

彫刻師・砂田清定さん:

まだ始めたばかりなので、ちょっと緊張する。自分の力だけではできないので、(メンバーは)今まで経験している職人たちの集団なので、力を結集して沖縄にいいものを持っていきたい

沖縄の歴史と文化の象徴、世界遺産・首里城。2019年、一夜にして9つの施設が焼失した。現在、首里城は2026年の完成を目指し、正殿の再建工事が進められている。

大正時代の写真をもとに修復

4月下旬、砂田さんは首里城を訪れた。担当する正殿の「唐玻豊の妻飾り」を忠実に復元するため、5カ月かけて作った2分の1の大きさの粘土模型を、監修する大学教授などに確認してもらうためだ。

向き合う2匹の龍をはじめ、「火焔宝珠」やカエルが股(また)を開いたような形の「蟇股(かえるまた)」。唐玻豊の妻飾りには、特徴的な彫刻が施されている。

今回の修復では、新たに見つかった大正時代の写真をもとに、より忠実なデザインに近づけることになっている。この日も総棟梁の山本信幸さんと、下顎の髭の向きや、長さ、本数を調整。

砂田さんは「復元は難しい。1から作るより大変。今まであったものを、より近く作れるかが1番の決め手になる」と話す。

弟子2人も復元に参加

沖縄での監修を踏まえ、2匹の龍の彫刻が始まった。

彫刻師・砂田清定さん:

角があって雲があって体がある。ここは難しいところ。理屈に合わないところが出てくるけれど、そこをうまく削らないといけない

縦約80cm、横約4mのヒノキ材2枚を使い、下絵に沿って必要ない部分を削り落としていく。

この復元には、技術の継承を目的に20代の若い弟子2人も参加している。砂田さんは実践で技術を教えていた。

松崎曜里さん(20):

(作業するのが)めちゃめちゃ怖いが、光栄。すごくいい経験で、モチベーションが上がる。楽しい

砂田さんの弟子・野原陽万里さん(26):

思ってもみなかったことだし、歴史を作って歴史を超えていくものなので、そこに携われていることは本当に光栄。1つ1つが本当に大切な時間になっている

今回の首里城の再建について、砂田さんは「少しでも井波彫刻を習いたい人に教えていきたいとメンバーに入ってもらった。首里城(の再建)に富山県も参加できる喜びがあり、全国から宮大工も来ているので、沖縄の人々に感動と喜びを与えられるような仕事ができれば」と語った。

富山で復元が進められる首里城正殿「唐玻豊の妻飾り」。製作は2025年1月まで続き、完成後、沖縄で漆を塗り、仕上げが行われる。

砂田さんの作業場では、作業の様子を自由に見学できるように開放している。砂田さんは、復元する過程を見てもらい、沖縄や井波彫刻を知ってもらう機会にしたいと話している。

(富山テレビ)