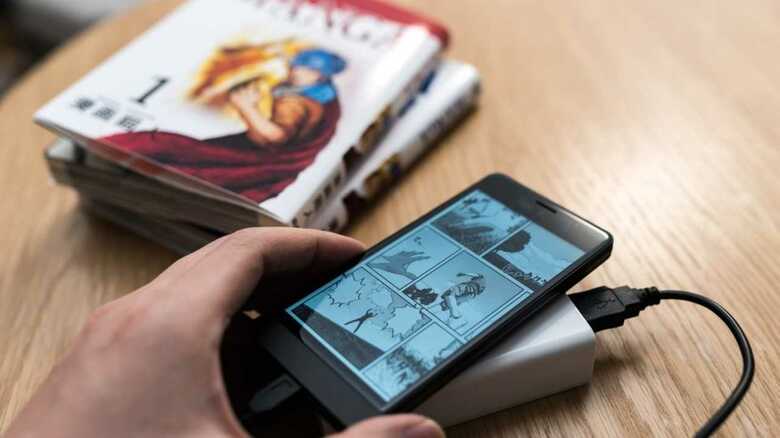

人気漫画や雑誌を著作権者に無断で掲載し、誰でも無料で閲覧できる状態にしている「海賊版サイト」。

海賊版サイトの運営者は広告収入を得ている一方で、著作権者に使用料などは支払われていないことから、日本漫画家協会は2月、「このままの状態が続けば、日本のいろいろな文化が体力を削られ、ついには滅びてしまう」と声明を発表し、危機感をあらわにした。

こうした中、政府は「海賊版サイト」の根絶に向けて、プロバイダー事業者に違法サイトへの接続そのものを遮断する「サイトブロッキング」を行うよう求めることなど、法整備を含めた対策の調整に入った。

6日の会見で松山科技相が示した方針によると、政府が対策の検討を進めるのは3つ

1.プロバイダー事業者に海賊版サイトへの接続そのものを遮断する「サイトブロッキング」の実施要請

2.広告業界の団体などに海賊版サイトに広告を出稿しないよう協力要請

3.いわゆる「海賊版リンクサイト」についても著作権侵害として、差し止め請求や刑事罰の対象とする

海賊版被害と対策の現状はどうなのか?また、政府が行おうとしている対策の一つ「サイトブロッキング」は、法的に問題はないのか?

骨董通り法律事務所の福井健策弁護士に聞いた。

異次元の蔓延ぶりを見せる海賊版サイトの現状

ーーまずは、海賊版サイトの現状を教えてください

アニメ・マンガなどオンライン海賊版は、2017年から異次元の蔓延ぶりを見せています。

現在、最も大規模なマンガ海賊版サイトは、コミックスや雑誌など7万点以上が無料で読み放題になっており、月間訪問者(セッション数)は実に1億6000万人以上、PVはこの10倍の規模。

ユニークユーザー数も月900万人に迫り、日本の全部の中高生を合わせた数より多い(以上、SimilarWeb 2018年2月時点)。

それほどの人数が日常的にサイトを訪問し、最新版のマンガ雑誌などを読んでいる状況です。

アクセスはほぼ日本からで、特に若年層と40代のアクセスが多く、月の上昇率は20%にも及んでいます。日本漫画家協会(ちばてつや会長)からも、「このままではついには滅びてしまう」との緊急声明が発表され異常事態が続いています。

違法なのに摘発できない理由

ーーそもそも、海賊版サイトは違法なのでしょうか?

漫画は著作物なので、無断でネット配信を行えば著作権侵害(公衆送信権侵害)で刑事罰もあります。

サイト側は、1.サーバーは日本と国交のない国にあるので侵害ではない、2.漫画ファイルは無関係な第三者のサーバーにあるので自ら侵害はしていない、といった説明を行うことがありますが、そもそも客観状況に照らして不自然です。

特に、問題となっている海賊版サイトは日本のコンテンツばかりが日本語サイトで提供されアクセスも大部分は日本からなので、被害は主に日本で発生していると言えます。

この場合、不法行為地は日本であって、日本法が適用されると考えるべきでしょう(法の適用に関する通則法17条ほか)。

ーー違法なのに、なぜ摘発できないのでしょうか?

主には、運営者の身元がわからないためです。

海賊版追及を阻む壁は、次の3つが挙げられます。

1.海外の追及の難しいサーバー上でサイトが運営されている

2.身元を隠してそれを運営できる技術が発達している

3.海賊版コンテンツにリンクを貼るだけの行為は、伝統的に適法と考えられてきた

自身の経験や報告された例からいえば、法が未整備な国などのサーバーをこじ開けるのは極めて難しい。

具体的には、確信犯的なサーバー事業者への削除要請や情報開示請求は無視される率が高く、企業に対する海賊版サイトへの広告出稿停止要請も仕組みが複雑で、実効性は限定的です。

ドメイン停止要求も、海賊版サイトが利用しているレジストラ(ドメイン名の登録申請を受け付ける組織)の多くは非協力的とされます。検索エンジンの検索結果削除は現に大量に行われていますが、それでも海賊版サイトへのアクセス数悪化は続いています。

時間をかけて相手のミスなどをついていけば、最後には特定でき、現に大規模摘発の例もありますが、そうする間は甚大な被害が続きます。仮にひとつのサイトが閉鎖されても、また後継サイトが現れ、数千万人が集まります。

緊急措置としてのサイトブロッキング

ーー摘発が難しい海賊版サイト、どんな対策が考えられますか?

現行の対策に加えて、限定的なサイトブロッキングの導入はやむを得ないと考えます。

これは特定の海賊版サイトへの日本からのアクセスをISP(インターネット接続業者)が遮断する措置で、児童ポルノでは既に行われています。

また、海賊版へのブロッキングもヨーロッパ(英独仏伊西ほか)、韓国、オーストラリアなど42カ国で導入されています。

イギリスでは53の海賊版サイトへのアクセスが90%減少し、正規版へのアクセスが10%回復したというデータもあります。

ーー立法措置を経ないサイトブロッキングは「通信の秘密」の侵害であるという指摘もありますが?

これについては異論もあるところのようですが、別なコラム(http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/10/news022.html)で詳しく述べたように、いずれにせよブロックが政府や企業によって悪用されないよう、しっかりと基準と手続を定めて立法対応をおこなうのが本来でしょう。早急に検討の場を整えるべきです。

ただし、この種の検討は通常は関係者一丸となって協力しても1年は優にかかります。それまで実効性ある代替策が示されないのであれば、甚大な被害が止まらない特定の海賊版サイトに事実上限るなど条件を厳格にした上で、緊急対応としてのブロッキングも検討せざるを得ないように思います。

また、この問題に限らず海賊版に社会がどう対抗して行くか、マンガやアニメの生まれる現場をどう守って行くかを考え続けることが大切でしょう。

福井 健策

弁護士・ニューヨーク州弁護士/日本大学芸術学部・神戸大学大学院 客員教授

米国コロンビア大学法学修士。骨董通り法律事務所代表パートナー。「著作権の世紀」「誰が『知』を独占するのか」(集英社新書)など著書多数。