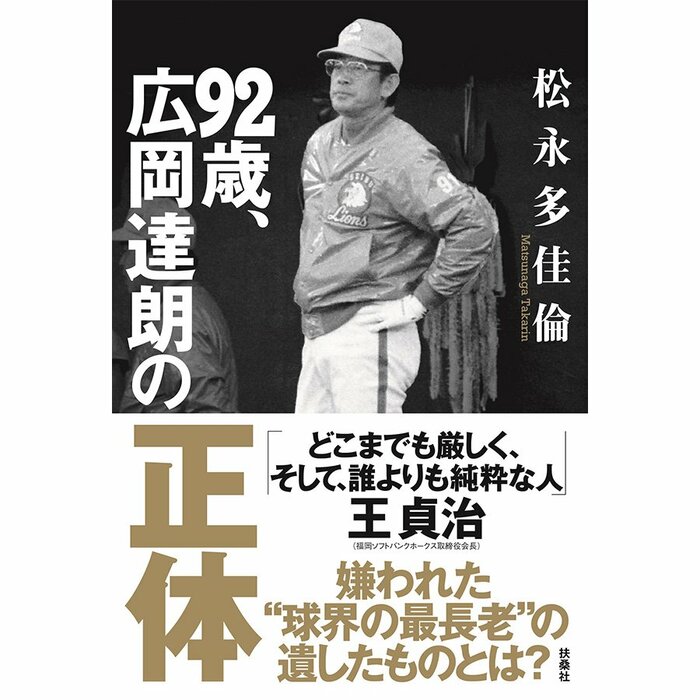

現役時代は読売ジャイアンツで活躍、監督としてはヤクルトスワローズ、西武ライオンズをそれぞれリーグ優勝・日本一に導いた広岡達朗。

実に70年もの間プロ野球を内外から見続け、そして戦い続けてきた“球界の生き字引”の眼力は92歳になっても衰えず、今もなお球界を唯一無二の野球観で批評し続けている。

“球界の最長老”の野球人生と、レジェンドたちの証言から広岡達朗という男の正体に迫った、ノンフィクション作家・松永多佳倫氏の著書『92歳、広岡達朗の正体』から、現役時代の長嶋茂雄との関係性、そして打撃の神様・川上哲治との舌禍事件の裏側を、一部抜粋・再編集して紹介する。

“弟”長嶋茂雄と2人で内緒の…

当時の巨人の主力であった川上哲治、千葉茂、別所毅彦らの年齢が30を超えていたこともあり、1年目から遊撃手のレギュラーで三割を超える打率を残した広岡は堂々巨人の看板選手となる。2年目には、森祇晶、国松彰、宮本敏雄(エンディ宮本)、馬場正平(ジャイアント馬場)が入団。そして、プロ5年目の58年に、あの男が巨人に入ってきた。

日本プロ野球史上最大のスーパースター長嶋茂雄。

リーグ通算8本塁打という六大学新記録を引っさげ、満を持して巨人に入団。ルーキーイヤーからあわや三冠王を獲るかという八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍で、打点王と本塁打王の二冠に輝く。

攻走守すべてにおいて高いレベルを併せ持ち、プロ野球を国技・大相撲と並ぶ人気スポーツにまで肉薄させた救世主。その華やかなプレースタイルで、プロ野球という競技にエンターテインメントの要素を植え付けた国民的ヒーロー。

その長嶋と広岡は、プロ野球屈指の黄金三遊間コンビとしてファンを魅了していくことになる。

「長嶋の母校である立教大の監督、砂押(邦信、元国鉄監督)さんが相当鍛えていた。そもそも、長嶋は理論もクソもなくできてしまう男。入団して4年間ぐらいは長嶋のプレーを見て、『よく捕るな、よく投げるな、うまいな』という印象があった。どんな球に対しても回り込まず直角に入る。あの守備は勉強になった。

面白い男だったよ。若い頃なんか、美味しい刺身があればパーッと全部取って食べるし、集合場所に先に行って隠れて『長嶋さんがまだ来てない』ってみんなが騒ぎ出す頃になってようやく姿を見せて『長嶋さんがいらっしゃった!』ってみんなが歓喜するのを見て喜ぶ男。可愛いんだよ」

末っ子だった広岡は、まるで弟を見るような目で長嶋を語る。底ぬけにヤンチャだった長嶋がさぞ可愛かったんだろう。長嶋も「ヒロさんヒロさん」と慕い、チームメイトには内緒でたまに2人で飲みに繰り出す仲でもあった。

野球の神様との壮絶な軋轢

「一方で、カワさん(川上哲治)には入団から引退までずっと虐げられ続けた。バッティングに関しては、今思えばカワさんに対して見せつけるようにやっていたのがダメだった。 邪念が入っていては打てるものも打てない。もし水原(茂)さんがずっと監督を務めていたら、何度も三割を打ってるよ」

冗談めかして話す広岡だが、内心本気ではないかと感じさせるほど川上とは巨人時代に壮絶な軋轢(あつれき)を生んでいる。広岡と川上の確執の要因は、野球観の相違というより人間性が相容れなかったように思える。

広岡が早稲田大から巨人に入団した頃の巨人軍はリーグ三連覇中で、名将と謳われる水原茂監督のもと、チームの大黒柱としてプロ入り14年目の四番打者・川上哲治が君臨していた。

「一番上の兄貴と川上さんが同じ歳なんだ」

広岡が川上について初めて語るときに発した言葉だ。

12歳離れた長兄に大層可愛がられた広岡達朗。兄弟の中でも一番大好きだった長兄と偶然にも同じ歳の川上に、何かしらの縁を感じた。一回り上の兄の包み込むような優しさを肌で覚えていた広岡が、川上への距離感を勝手に縮め、憧憬を抱くのも不思議ではない。

「カワさんはファーストの守備が本当に下手だった。『俺はこの辺りしか捕らないからな』と言って、自分の胸のあたりに弧を描く。練習中ならまだしも試合でもその範囲に来た送球しか捕らないんだから。

決定的に決裂した日のことは今でもよく覚えているよ。(54年4月27日の)西京極球場での洋松ロビンス(現DeNA)戦で、8対4で勝っていて九回裏を迎えたときのことだった。ピッチャーはベテランの中尾(碩志、通算209勝)さん。

俺が一塁に悪送球したんだ。悪送球っていっても大暴投じゃなくて、ちょっとジャンプすれば捕れる球。だけど、カワさんは捕らない。結局、その次のプレーでもカワさんが捕れる範囲に送球できなくて、1点追加された。そして青さん(青田昇)に逆転満塁ホームランを打たれてサヨナラ負け…。

当時は、自分のエラーのせいで負けたからと監督や先輩たちに頭を下げても素通りされるばかり。今だったら、エラーした選手に声をかけないほうが悪いとなるけどね。

ゲームが終わってひとりでいると馴染みの記者が来て『えらいことしたね〜』と声をかけられるから『申し訳ないことをしてしまった…』と答えてうなだれていた。これでやめておけばよかったんだが…つい『ファーストが下手クソじゃけ、あれくらい捕ってくれにゃあ野球はできんけぇのぉ』と広島弁で言ってしまった。それが翌日の新聞にデカデカと載って…潮目が明確に変わったのはそこから」

この“神様批判”とも取れる発言が各スポーツ新聞に掲載されたことで、巨人軍に不穏な空気が蔓延し始める。広岡は正論を言ったまでだが、世の中はそう単純ではない。

のちに日本プロ野球史上初の2000本安打を達成し“打撃の神様”と呼ばれる川上哲治を一介の新人が痛烈に批判したのだから、大きなハレーションが起こるのも当然である。

「確かにバッティングの練習は“神様”と呼ばれるだけあって凄まじかった。

調子が悪くなると、二軍の投手を2、3人引き連れて多摩川で2時間ぶっ通しで打ち続ける。『おい、ヒロ、わかったぞ。来た球を打てばいいんだ』って話していたこともあった。元気があるうちは色気があるから上手に打とうとする。でも2時間近くずっと打っていたら色気もなくなって、来た球を打つだけになる。それが無心。打撃には誰よりもプライドを持っていたね。打撃練習だけは持ち時間など気にせず好きなだけ打つんだけど、守備練習は一切しないから下手クソなままだった」

妄執とでもいうのか、川上は守備が下手だった分、バッティングに関してだけ鬼気迫る勢いでいつも練習していた。打撃こそが川上のプライドの集大成だった。

巨人の四番の看板を背負う“恐ろしさ”

ある試合前に監督の水原が川上に近づき、バッティングの手ほどきをしようとした。

「おい、カワ、こういうときはこうやって打て」

川上はしたり顔で返す。

「オヤジさん、現役時代何割打ちました?」

水原は何も言えずそそくさと離れて、聞こえるか聞こえない程度で「バッキャローが!」と呟く。

プロ野球創世記の大スターである水原にさえ、平気でものが言えてしまう。誰にも触れられないほどの自負心と自信の塊こそが川上哲治だった。広岡は「凄い」という感情を通り越して恐ろしさを感じた。それと同時に、これが巨人の四番の看板を背負うということなんだと理解した。

“神様批判”と取られた例の舌禍事件以前には、こんなこともあった。

早稲田の貴公子と呼ばれ、1年目からショートの定位置を確保した広岡には若さと勢いがあった。一方、“打撃の神様”川上は34歳のベテランの域に達し、54年シーズンは珍しく打率二割台後半をウロチョロしていた。

川上は、遠征先の宿舎でも調子を取り戻そうと一心不乱に素振りをしている。旅館の構造上、大広間で川上が素振りしているのが2階から見え、広岡は何気なくその部屋へ向かった。

「シュッ! シュッ!」

風を切るバットの音が聞こえる。

普通なら声をかけて襖を開けるものだが、何も言わずにいきなり両手で開けた。汗だくの川上は出入り口の襖の真正面にいたため、すぐに気付いた。挨拶もせずに襖を開けた広岡に向かって怒りを滲ませて言う。

「なんだ、何か用か 」

「カワさんも苦労してますね」

広岡はいたずら小僧のように思ったことを口にし、それだけ言って帰ってしまった。

「なんだあいつ」と流せたら良かったが、人一倍プライドが高い川上は「あのやろ〜!」と昇らせた。

22歳の若輩者ゆえ、調子に乗っていたと思われても仕方がない。ただ、このときは決して川上を愚弄したわけではない。長兄と同じ年の川上に親近感を持ってかけた言葉だ。

しかし、川上はそんなこと知ったこっちゃない。クソ生意気な新人、おまけに六大学出身ということも鼻についた。

人間は相手から嫌われているとわかると自らの感情を変化させる。川上に長兄を重ね、慕いたかったはずの広岡。だが、川上から疎まれて嫌がらせをされるようになったことで愛憎表裏一体の感情が芽生え、互いに火花を散らすようになっていくのであった。

「いや〜巨人時代の13年間は虐められたよ、でもよくやったと思う」

一瞬何か思い詰めたような顔をすぐさま打ち消し、目尻を垂らして笑いながら言った。