能登半島地震の被災者の皆さんを苦しめている「断水」。石川県は21日、現在も断水が続く地域の水道の仮復旧が、早くても2月末ごろになる見込みだと発表した。なぜ、これほど時間がかかってしまうのだろうか。

■能登半島地震の被災地で続く「断水」

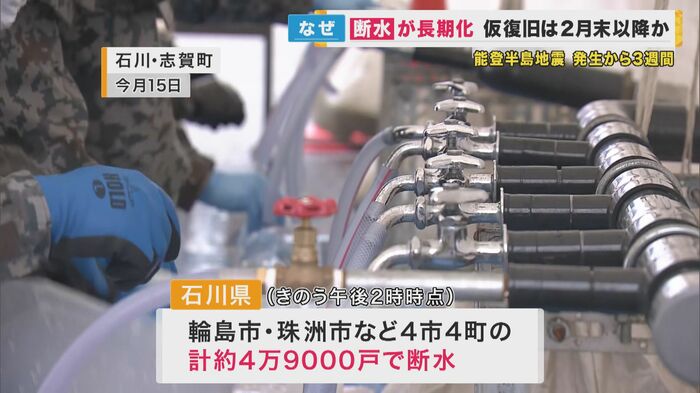

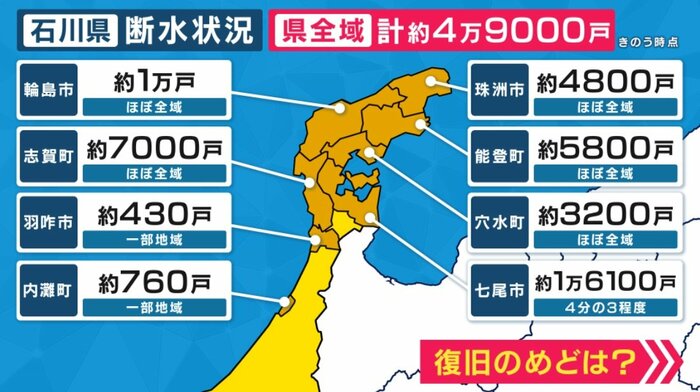

石川県内では、21日時点で輪島市や珠洲市など4つの市、4つの町の約4万9000戸で断水が続いている。

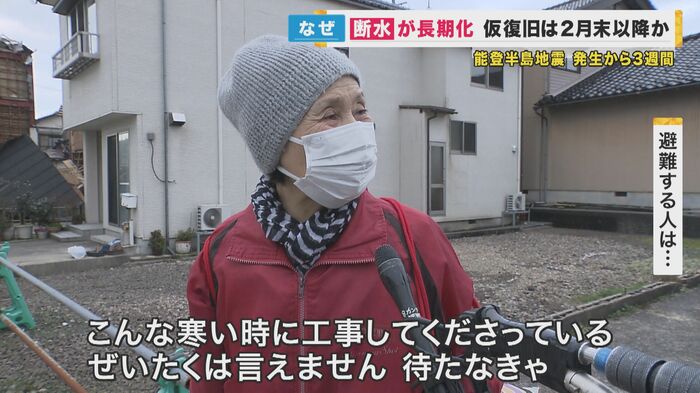

多くの人がいまだ避難生活を続ける穴水町では…

避難者:そのうち水が来るやろう、水が来るやろうと思ってたけど、来んしね。でもこんな寒い時に皆さん工事してくださっとるんやし、ぜいたくは言えません。待たなきゃ…

石川県は21日、水道の仮復旧が早い地域でも2月末以降になると発表。また、22日午後に七尾市が会見を開き、一部地域の復旧が4月以降になることを明らかにした。 風呂に入れない、トイレを流せない、被災者の苦しい生活は、この先1カ月は続くことになりそうだ。

■全国から派遣された水道局職員らが懸命の復旧作業

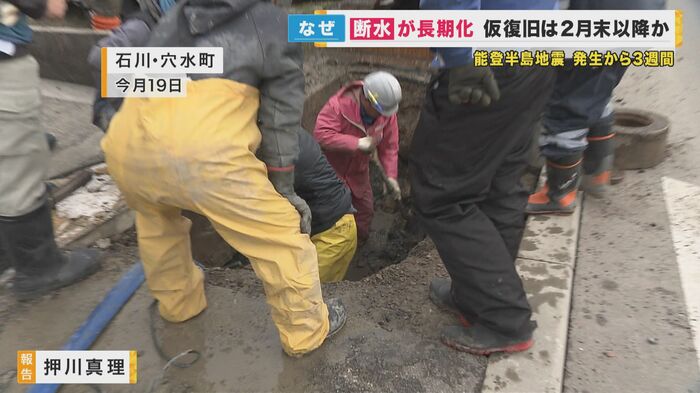

記者リポート:石川県穴水町です。地震から3週間となりますが、ほぼ全域で断水が続いていて、懸命な復旧作業が進められています。

穴水町でもあちこちの道路が陥没していて、地下に埋められた多くの水道管が破損。避難所だけでも水が出るようにと、神戸市などの水道局から派遣された職員が、水道管の修繕を進めている。しかし復旧作業は簡単ではない。

神戸市水道局技術企画課 有馬栄一係長:ここで直しました。もう少しどこか行くとまた水が出ます。直しました。また水が出ますの繰り返しをやっています。

調査は地上から水道管の水が漏れていないか探知機を使って調べ、漏水した場所は、アスファルトをはがして修繕。地道な作業の上に、修繕が必要な箇所は膨大だという。

また、今回の地震で断水が続く要因の1つに、「水道管の耐震化」が進んでいなかったことが指摘されている。

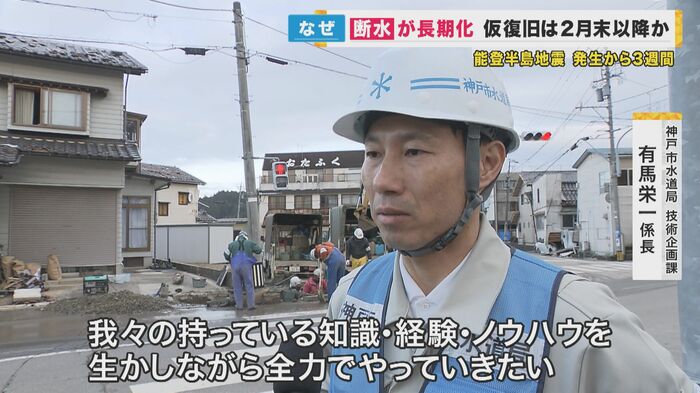

神戸市水道局技術企画課 有馬栄一係長:穴水町さん、そこまで財政状況がよくないと思うので、地震に強い水道管に変えていくことが、なかなか難しいと思うんです。(神戸は)29年前、全国の数多くの皆さんに助けていただいたこともあるので、われわれの持っている知識、経験、ノウハウを生かしながら全力でやっていきたい。

■甚大な被害が出ている水道 「耐震適合率」がカギ

能登半島は地震発生から3週間たった今も広い範囲で断水が続いている。 甚大な被害が出た輪島市では約1万戸。人口の多い七尾市では約1万6100戸など、ほとんどの自治体で、今もほぼ全域で断水が続いている。

また、復旧にはしばらく時間がかかりそうだ。仮復旧で一応水道が使える時期のめどに関する情報が発表されたが、輪島市や穴水町などでは2月末から3月末に仮復旧の見込み。七尾市は一部地域の仮復旧が4月以降になるという見通しを示している。

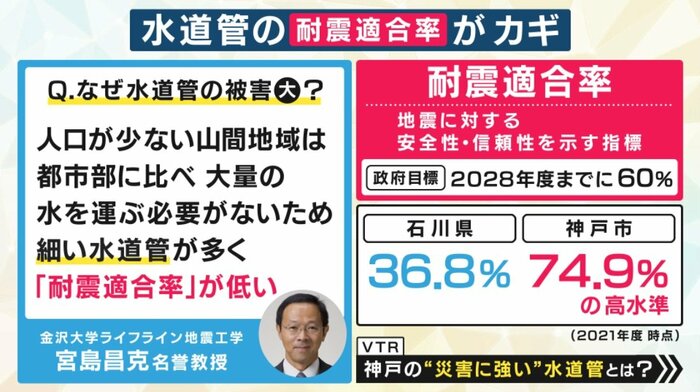

これだけ復旧に時間がかかってしまう理由として、「耐震適合率」がカギだという。金沢大学ライフライン地震工学・宮島昌克名誉教授によると、「人口が少ない山間地域は都市部に比べて大量の水を運ぶ必要がないため、細い水道管が多く、耐震適合率が低くなってしまう」ということだ。

耐震適合率というのは、地震に対する安全性、信頼性を示す指標。政府は2028年度までに60パーセントの水道管を耐震性のあるものに置き換えることを目標にしていた。しかし2021年度時点で、石川県は目標に大きく及ばず36.8パーセントだった。阪神・淡路大震災を経験した神戸市では、政府目標を大きく超える74.9パーセントの高水準となっている。

■神戸市の「災害に強い水道管」

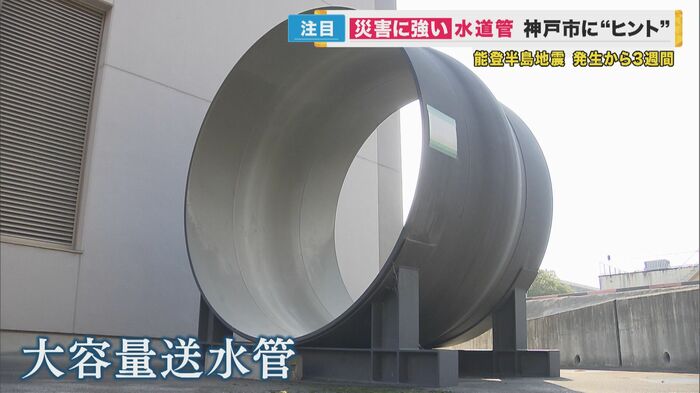

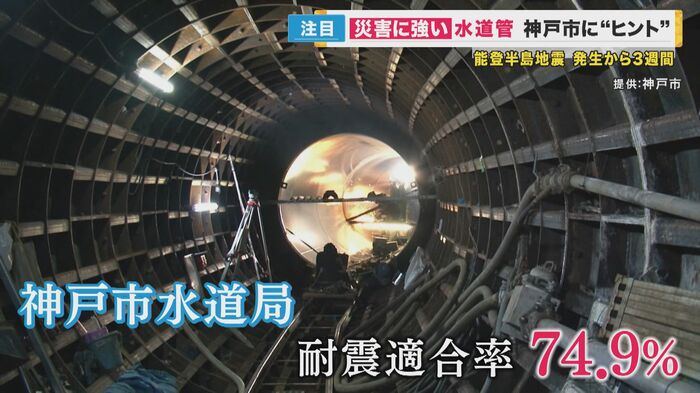

耐震適合率74.9パーセントという高い水準を誇る「神戸市水道局」。その代表的な対策が、水を神戸市内に引き込む、いわゆる「大動脈」の役割を担う「送水管」。その大きな特徴が耐震性を持った「膨らみ」だ。

神戸市水道局浄水統括事務所 橋上重弘所長:これ(膨らみ)によって断層で地盤が大きく動いたときでも、このコブが少しつぶれたような感じで(変形し)、曲げられるストローのような形で大きく変動しても漏水せずに通るということです。

水道管のコブ状の部分がジャバラの役割になり、地面の動きに合わせ伸び縮みして破損を防ぐという。 さらに神戸市民約150万人が1日3リットル使っても12日間持つ量の水を貯水できるという機能も備えている。

1995年の大震災翌年から20年という歳月をかけ、神戸市街地に新たに通された「大容量送水管」。以前、送水管は山側に通されていたが、神戸市は時間がかかっても市街地に通すことにこだわったという。

神戸市水道局浄水統括事務所 橋上重弘所長:(震災当時)街中の渋滞とかで、タンク車が運ぶのに時間がかかったという教訓がありましたので、街中でも水を取れる場所がほしいということで、大容量送水管というのを市街地に作った。

その結果、現在では市内62カ所で緊急時に給水できる拠点を作ることもできた。

また、能登半島地震では、各家庭に水を届ける「配水管」が多く破損したといわれているが、神戸市では、この配水管も耐震性が高いものに順次切り替えてきている。

神戸市水道局浄水統括事務所 橋上重弘所長:(配水管のつなぎ目付近にある)この青い部分をロックリングと言いまして、ストッパーのような形になります。これでしたら大きな揺れが生じても止まって抜けない。

水道管の「耐震化」は、自治体の災害対策を考える上で、重要なポイントだと言える。

地震に強い水道管に置き換えていけるかどうかが、街づくりの一つのカギになるといえる。番組コメンテーターで前尼崎市長の稲村和美さんは「計画的な予算配分」の必要性を次のように話した。

稲村和美さん:そもそも災害前から、水道管の老朽化にどう対応して行くのかというのは、全国的な課題です。ただ災害がない平時には、なかなか生活に直結する予算と比べると、実感が持ちにくい予算にはなります。けれどもやはり非常に重要なところですので、計画的な予算配分ができるように、関心を寄せていただきたいと思います。

時間やコストはかかるが、次なる災害に向けての備えをしっかりとしていかなくてはならないだろう。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年1月22日放送)