パソコン画面で「スパイウェアに感染しました!」などと脅かすウソのセキュリティ警告を見たことがないだろうか?

うっかり表示させると画面操作ができなくなったり耳障りな警報音が鳴ったりして、初めて見た人はとても驚くかもしれない。

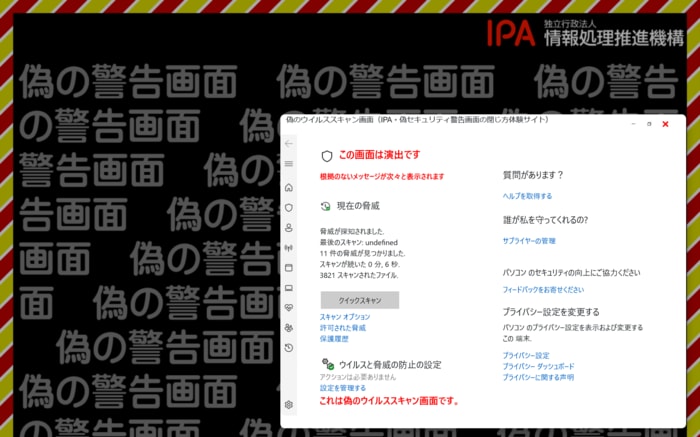

そんな中で情報処理推進機構(IPA)が、この「サポート詐欺」とも呼ばれる偽のセキュリティ警告を安全に体験しながら、閉じる方法も学べるサイトを公開した。

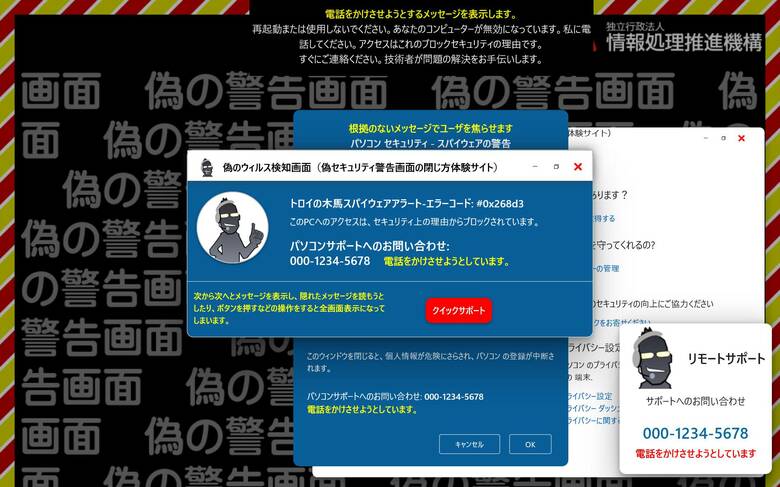

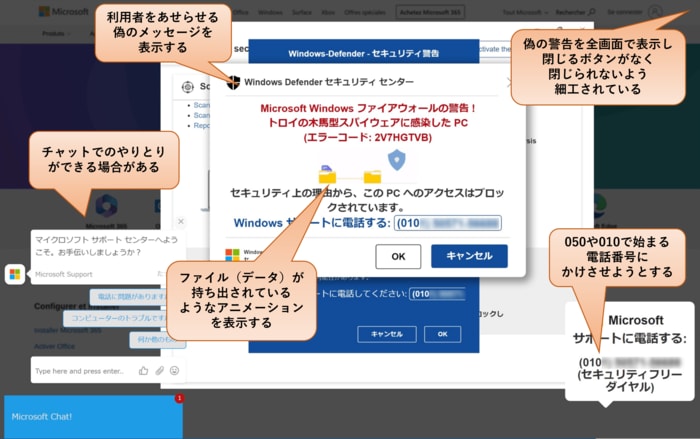

IPAの「偽セキュリティ警告画面(サポート詐欺)の閉じ方体験サイト」は、その名の通りパソコンのブラウザ画面に表示される「偽セキュリティ警告」が体験できるようになっており、サイトを開くとウイルスをスキャンしているような画面やスパイウェアの警告が続々と表示される。

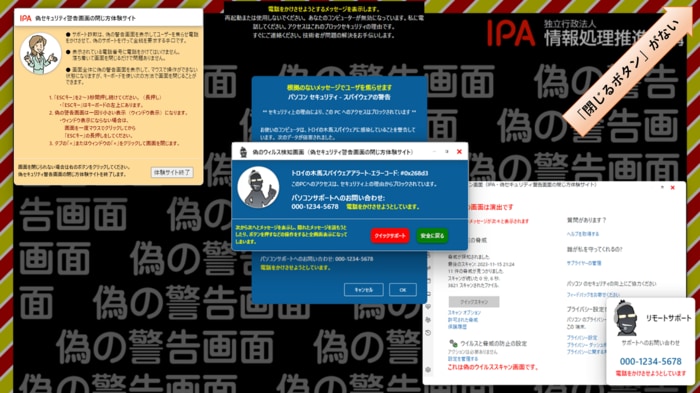

ピーッと警告音も鳴り響くが、全画面表示になっているため「閉じる」ボタンが表示されず、なにもできない…。

困っているところに怪しげな電話番号などが表示され、連絡させようとする仕組みになっているようだ。しかし、ここで焦って電話をかけてしまうと思わぬ被害にあう可能性があるという。

ただし、もちろん体験サイトでは架空の電話番号であり、「電話をかけさせようとしています」など随所に注意書きがあり、さらに音声アナウンスでも手口と対処を紹介している。

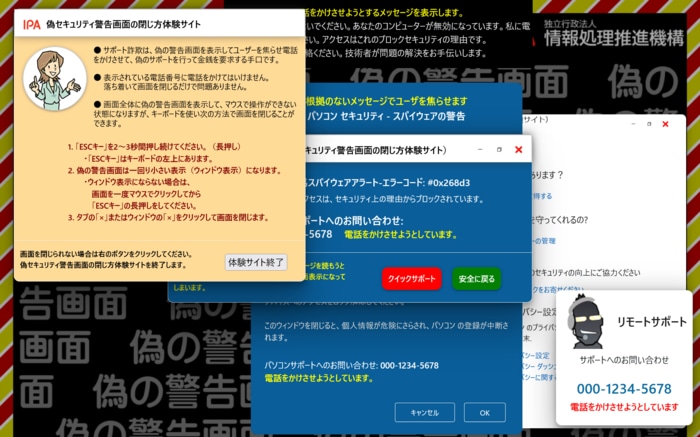

「ESCキー」を長押しすると全画面表示が解除

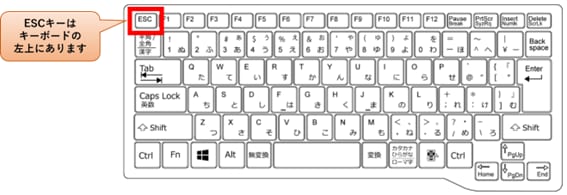

このような場合は、キーボードの「ESCキー」を2~3秒間長押しすると、全画面表示が解除されて「閉じる」ボタンも表示されるというのだ。

また全画面表示を解除できない場合でも「体験サイト終了」ボタンを押せば、偽セキュリティ警告を閉じることができる。

IPAによると、偽のセキュリティ警告画面が表示されただけであれば、 パソコンは「コンピュータウイルス」には感染しておらず、閉じるだけで問題ないとしている。

また「閉じる」ボタンを押して「サイトから移動する」という確認画面が表示された場合は、移動するほうを選択。

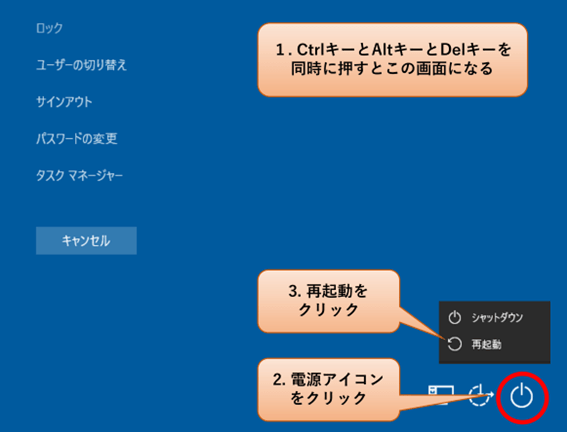

もし「閉じる」ボタンが表示されないときは、「Ctrlキー」と「Altキー」と「Delキー」を同時に押し、電源アイコンをクリックして再起動をする。ただしこの場合、保存していないデータは消える可能性があるそうだ。

IPAの発表によると、このような偽セキュリティ警告の相談件数は2023年10月に過去最高の519件となっている。

寄せられた相談内容から、画面を閉じることができず、表示された番号に電話して被害にあう人が増えているとして、この体験サイトを作成したとのことだ。

IPAは「多くの方に画面の閉じ方を体験していただき、被害の未然防止につなげてください」と呼びかけている。

このような偽のセキュリティ警告を表示してしまったら、もちろん安全性が気になるだろう。画面を閉じるだけでいいと言うが、本当に危険はないのだろうか?また「ESCキー」の長押しはどんな環境でも有効なのか?IPAの担当者に聞いてみた。

サポート詐欺の相談件数が2023年に増加

――改めて、偽セキュリティ警告の体験サイトを公開した理由は?

いわゆるサポート詐欺の手口で被害に遭われた方からの相談件数が2023年に入って増加し、個人だけではなく企業や組織での被害も増えてきています。

この手口は偽の警告画面の表示によって、パソコンを思い通りに操作できなくさせるところにあり、仕方なく電話をかけてしまったという被害者の相談も寄せられています。

そこで、偽の警告画面の閉じ方を実際に操作、体験いただけるサイトを作成し、被害の軽減につなげることを狙いとしています。

――体験サイトの作成にあたって苦労したことは?

実際の偽セキュリティ警告画面に遭遇された時の対処を体験していただくため、偽セキュリティ警告画面と同じような動作をする画面を作成し、再現しています。

パソコン操作に詳しくない人でも体験をスムーズに行えるように、いかに画面内の文章や音声で説明をするかという部分で苦労をしました。また、本物のセキュリティ警告画面だと信じてしまわないように気を付けて作成しました。

――「ESCキー」の長押しは、どんな環境で有効なの?

この方法はマイクロソフトが公開しているサポート詐欺対処の操作となっており、Windowsでは有効な方法です。

EdgeやChromeといったブラウザではESCキーの長押しになり、Firefoxというブラウザの場合はESCキーを長く押す必要はなく、普通に押すだけで全画面状態を解除できます。キーボードのないタブレットでは、画面をタッチし続けるとESCキーの長押しと同じ状態になります。

――このようなサイトが表示された場合、有害なソフトウェアがインストールされる可能性は?

本手口(サポート詐欺)において、サイトを表示しただけで有害なソフトがインストールされる事例は確認していません。

パソコンを遠隔操作で不正送金したケースも

――電話などで連絡すると、どんな被害にあう可能性がある?

マイクロソフトサポートを詐称した相手が、ウイルスを駆除するなどの嘘の説明をして、遠隔操作が行われるように誘導されます。指示に従って操作してしまうと遠隔操作接続が行われパソコンが相手によって操作される状態になります。

そして、ウイルスを駆除するなどの嘘の理由で、プリペイドカードでのサポート料金の支払いを求められます。

また、料金の支払いにネットバンキングの画面を開かせ、本人が入力した送金金額に遠隔操作によって0を付け足されて多額を不正送金された相談事例もあります。

――体験サイトを公開した評判は?

社内でのトレーニングに使おう、家族に一度体験させてみようなどの声が聞かれ、非常に良い反響を感じています。

――今「偽セキュリティ警告」はどうなっている?傾向や対応は?

最近では、年賀状イラストを検索していたり、ニュースを見ていただけで偽のセキュリティ警告画面が表示されたなどの相談が寄せられ、インターネットを閲覧中にいつ遭遇するかわからない状況です。

表示された電話番号へは電話をしないで、落ち着いて偽のセキュリティ警告画面を閉じるようにしてください。マウスで閉じられなくても対処できるようにこのサイトで体験していただければと存じます。

なお、偽セキュリティ警告体験サイトはパソコンでの動作に対応しており、スマホでは体験できないという。初めて見た時は驚くかもしれないが、このサイトで体験することで、実際に起きた際は落ち着いて対応できるようになるかもしれない。