鹿児島県は、11月の第3週を鹿児島弁にもっと親しみ、次の世代へつないでいこうと、鹿児島県方言週間」と定めている。大隅半島・鹿屋市の小学校では、「鹿児島弁劇団」による出前授業が行われた。

「茶わんむしの歌」 伝統の“ご当地ソング”

九州の方言は、共通語とイントネーションなどがだいぶ異なり、中でも鹿児島弁、地元で言う「かごんま弁」は、特に独特だと言われることが多い。

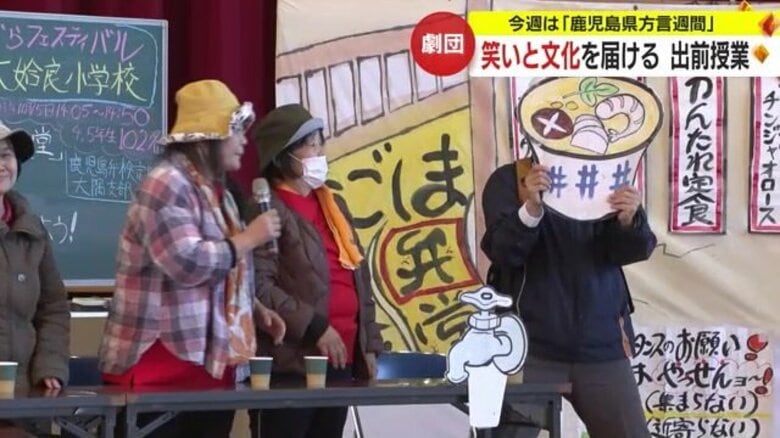

その鹿児島弁たっぷりの授業が鹿屋市の大姶良(おおあいら)小学校で行われた。

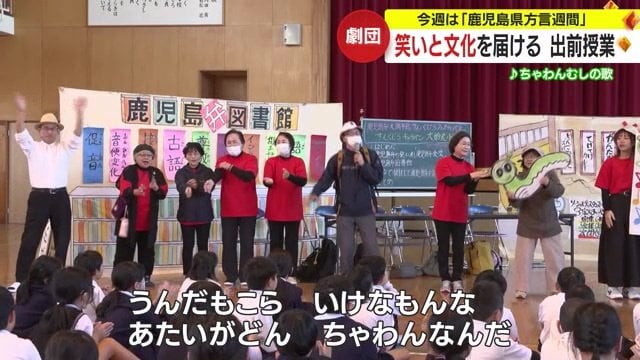

鹿児島県に古くから伝わる「茶わんむしの歌」が体育館に響き、児童らも手拍子で参加。中には一緒に口ずさむ人もいて、にぎやかだ。

♪うんだもこら いけなもんな/あたいがどん ちゃわんなんだ ひにひにさんども あるもんせば/きれいなもんごあんさあ

(これはまたどういうもの?/私の家の茶わんなどは、1日に3度も洗っているから/きれいなものですよ!)

「茶わん蒸し」という料理を知らず、「茶わんについた虫」と勘違いする様子を面白おかしく歌っている。

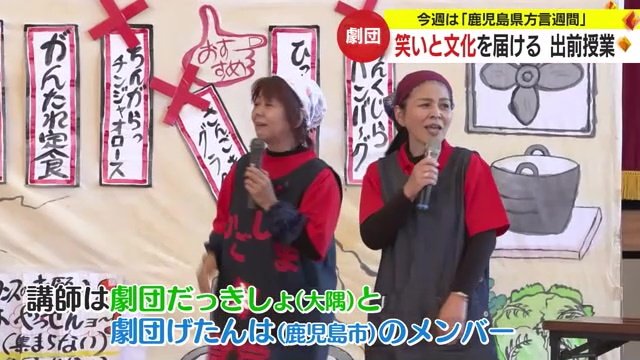

この日、講師を務めたのは、大隅を拠点に活動する劇団「だっきしょ(鹿児島弁で落花生)」と、鹿児島市を拠点に活動する劇団「げたんは(鹿児島の郷土菓子。げたの歯に似ているところからこの名がついたとされる)」のメンバー合わせて15人だ。

若い世代の鹿児島弁離れが進む中、メンバーは県民にもっと鹿児島弁を使ってほしいと活動している。

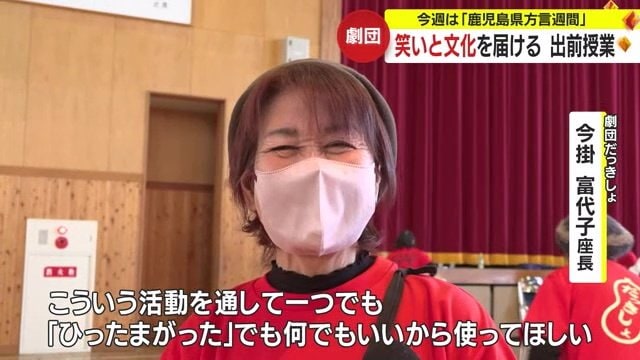

劇団だっきしょ・今掛富代子座長:

今、全然(鹿児島弁を)子供たちがしゃべらないですもんね。大体、親が使わない世代になってますので、こういう活動を通じて一つでも、「ひったまがった(びっくりした)」でもいいから使ってほしいと思いますね

寸劇で鹿児島弁を学ぶ子どもたち

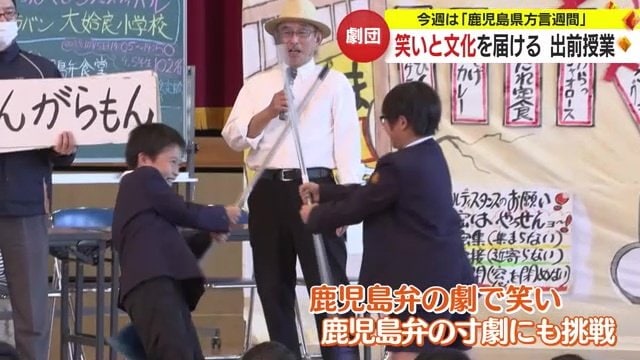

授業では、清掃道具を持った児童の寸劇が始まった。

児童A:

チャンバラするが!(チャンバラしよう!)

児童B:

わかった!

簡単なやりとりだが、児童Bの「わかった!」は、共通語のイントネーションだと「か」が高くなるが、鹿児島弁では「た」だけが高くなる。

児童たちは劇で鹿児島弁に触れたり、実際に鹿児島弁を使って寸劇に挑戦したりと、楽しい時間を過ごした。

“AI”の法則によって独特な方言に

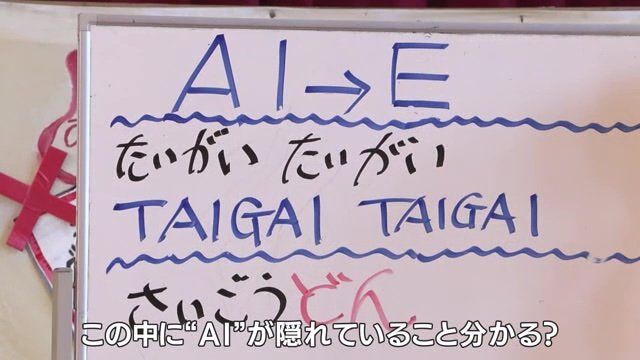

ところで、鹿児島弁には「“AI”が“E”」になる法則があるのをご存じだろうか? AIと言っても人工知能ではない。

“博士”:

「あんたはたいがいにしなさい」と言われたことがあるかもしれないけど、この中にAIが隠れているの分かる?

「たいがい」をローマ字で書くと「TAIGAI」となり、2つの“AI”が隠れているのだ。

“博士”:

このAIを全部“E”に変えちゃうよ!

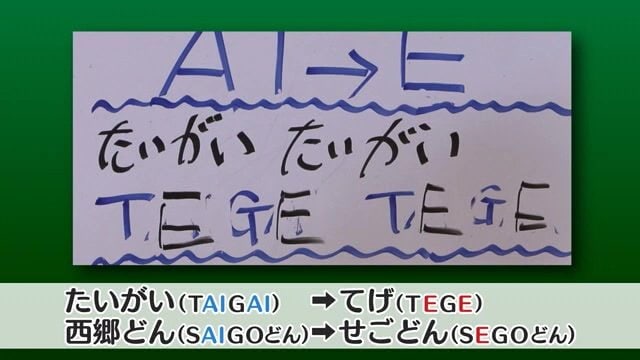

つまり、「TAIGAI(たいがい)」が「TEGE(てげ)」になる。

実は、鹿児島弁に「てげてげ」という言葉がある。「適当」とか「いいかげん」という意味で、「てげてげでよかが!(適当でいいよ!)」のように使う。

ちなみに「西郷どん(SAIGOどん)」は「せごどん(SEGOどん)」となる。以前、某局のドラマのタイトルにもなった。

参加した児童は、「とても楽しくて、よく知れて、良い機会になった」「もっと(鹿児島弁を)使ってみたいと思ったし、楽しかった」と、鹿児島弁への関心が一気に高まったようだ。

また、劇団だっきしょのメンバーは開口一番、「すっごい楽しかったでした!」と語った。これも鹿児島特有の表現で、共通語なら「楽しかったです」となるところだ。

そして、「大姶良小学校の子どもたちがすごくノッてくれて、劇をしている自分たちも、大いに盛り上がりました」と続けた。

“かごんま弁”に興味を持った児童たちは、最後は声をそろえて感謝の気持ちを伝えた。

「あいがとさげもした!(ありがとうございました!)」

(鹿児島テレビ)