2023年は記録的な暑さが全国で続いた一方で、梅雨前線や台風の影響で線状降水帯が発生するなど、豪雨や長雨により各地で浸水や土砂災害の被害が相次いだ。

また10月には伊豆諸島の鳥島近海の地震で津波注意報が相次ぐなど、関東大震災から100年となる今年は災害への備えがあらためて問われている。

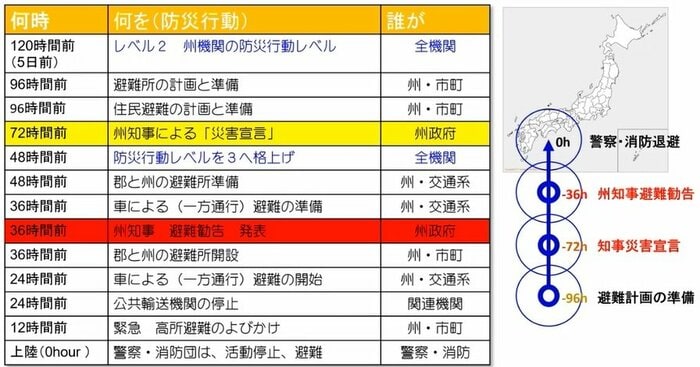

タイムラインは災害の発生を前提にして、国や自治体、消防、そして住民らが命を守るために、どの段階で何をするのかを時間軸でまとめた防災計画だ。水害や地震、津波、新型コロナなどあらゆる災害で活用できる。

東京大学大学院の松尾一郎客員教授は、2013年にアメリカのハリケーン被害の調査をしたニュージャージー州の危機管理局で、犠牲者が出なかった要因にタイムラインの原型があることを知った。

松尾氏は「これを日本に持ち込んで、日本の防災文化に合うような形にすれば確実に命が守れると思いました」と語る。

日本版タイムラインで命を守る

松尾氏はアメリカから戻った翌年、三重・紀宝町(きほうちょう)で自治体や住民らと日本版タイムラインの作成を始めた。

(紀宝町/環境防災総合政策研究機構提供)

紀宝町は一級河川の熊野川の流域にあり、2011年の紀伊半島豪雨など水害による大きな被害に見舞われてきた。役場や消防、河川事務所、住民らによるワークショップが毎月のように開かれ、およそ半年をかけて最初のタイムラインが作られた。

東京大学大学院 松尾一郎客員教授:

住民が参加したワークショップで、地域や災害の状況に応じて、毎年、タイムラインを見直すことで、自分のこととして災害から命を守ることを考えます。行政が一方的に逃げてくれと言うだけでなく、住民自ら取り組むことが必要な行動に結びつきます。

(紀宝町 防災情報システム、松尾一郎客員教授提供)

そして紀宝町は、5年前には河川や雨、避難状況が一目でわかる災害共有サイトを作り、河川の監視カメラ映像などがリアルタイムで確認できるようになった。

災害時には30町会の責任者がタブレットに河川や避難所の状況などを打ち込んで町と共有し、防災無線やSNSで住民に伝えられる。

東京大学大学院 松尾一郎客員教授:

紀宝町の取り組みが一番進んでいて、ここまでやることで確実に命を守る行動に結びつくと思っています。

またアメリカでは「ゼロ・アワー」と呼ばれる災害の発生時点では、二次災害を防ぐために警察や消防が救助にあたらない考え方が一般的だが、この取り組みも始めている。

(町内全域の5200世帯・1万人超に避難指示)

紀宝町の向井美樹也危機管理監によると、2023年8月の台風では、「最接近する午後10時以降は危険を伴うので救助要請にはすぐに応じられない」と、防災無線でこの日の昼から住民に知らせたところ、事前に自主避難した住民はこれまでの3倍にのぼった。また台風接近時にはゼロ・アワーを宣言して、消防団なども安全な場所に避難したという。

住民の4割近くが高齢者だが、向井氏は「長年のタイムライン導入で、住民の防災への意識と自ら避難行動する考え方が浸透している」と話す。

「避難の壁」を乗り越える

松尾氏は、水害対策のポイントは「高齢者の命を守ることだ」と指摘する。

東京大学大学院 松尾一郎客員教授:

2018年の西日本豪雨でも約1週間の大雨で250人近くの方が亡くなりましたが、雨災害では高齢者が犠牲となる割合が増えています。例えば2020年の熊本県の球磨川の水害では犠牲者の8割近くの方が高齢者です。

西日本豪雨の避難状況(松尾一郎客員教授提供)

西日本豪雨の避難状況(松尾一郎客員教授提供)

東京大学大学院 松尾一郎客員教授:

その理由は、高齢化社会となったことや逃げ遅れもありますが、その地域に長く住んでいて大災害の経験があまりない中で、自分の尺度で行動してしまうことが一因とも言えます。

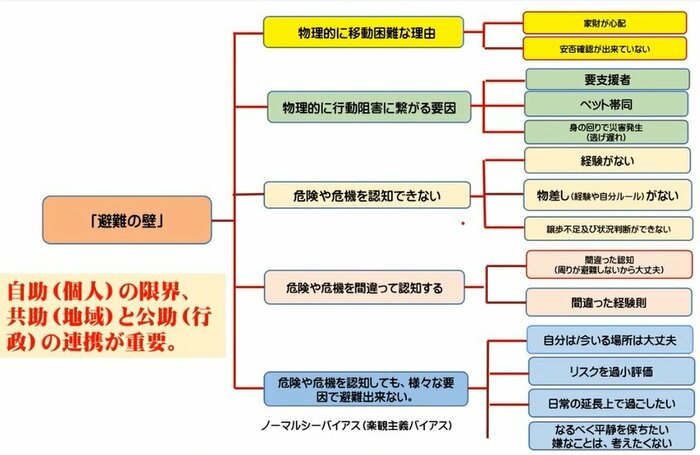

物理的に移動困難な状況に陥ること以外にも、リスクの認識の誤り、逃げる判断基準がないといった「避難の壁」をどう乗り越えていくのかが重要だと話す。

東京大学大学院 松尾一郎客員教授:

自治体、河川を管理する国の機関、都道府県、そして最終的に住民1人ひとりがタイムラインによって避難の知識があれば命を守ることができます。地域や家族で災害のリスクやどう行動するのかを話し合うことが必要です。

住民の手でタイムラインを策定へ

また東京23区の中でも河川の数が多い足立区では、一級河川の荒川や中川流域にある地域でこれまでの水害の経験をふまえ、2015年から地域のコミュニティ・タイムラインの策定にあたってきたが、川沿いでも地域によって危険度に違いがあり、町会ごとに策定して更新しているという。

(足立区中川地区水害対策委/環境防災総合政策研究機構提供)

足立区ではタイムラインを地域住民で策定することを目指し、今後コーディネーターの育成にも乗り出す予定だ。

国交省も全国109の一級水系で「流域タイムライン」の運用を順次始めていて、市区町村や地域のタイムラインと連携することにしている。

首都直下地震 災害関連死を防ぐ

一方、首都直下地震の備えとして、東京・板橋区は地震発生後の避難生活での高齢者の災害関連死を防ぐため、都外の自治体と協定を結び、高齢者が数週間、ホテルや旅館に滞在できる仕組み作りを進めている。

タイムラインの全国組織も立ち上がり、自治体でさまざまな取り組みが始まる中、松尾氏は災害から命を守るために3つのことを忘れてはいけないと話す。

東京大学大学院 松尾一郎客員教授:

まず台風や大雨など災害に対して危機感を共有できる地域や社会の存在です。次にどのような被害が起きるのかという想像力で、例えば500mmの雨が降ると言われたときにどうなるかを想像する。そして最後は、その想像に対して取る正しい行動です。地震があったときに逃げることだけでなく、自宅が安全であればとどまることもその1つです。

災害に対する危機感の共有と想像力、そのうえで正しい行動を取ることができるのか、あらためて自分のこととして考えてみたい。

【執筆: フジテレビ解説委員室室長 青木良樹】