23日にいよいよ決勝戦が行われる、夏の甲子園。

連日、球児たちを応援しようと甲子園のアルプススタンドは応援団で満席となり、大会11日目までの累計入場者は50万人を超えた。

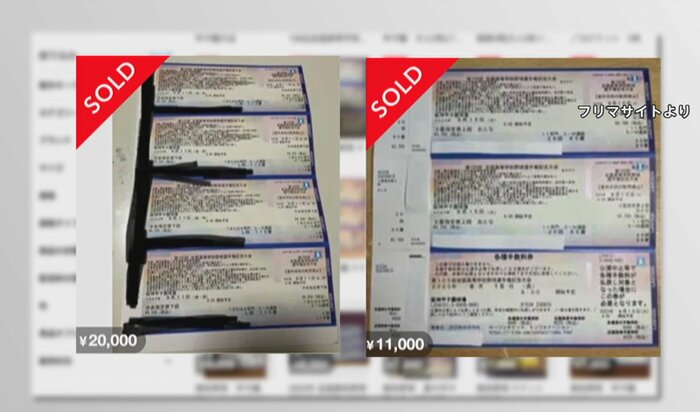

そうした中、気になるのがフリマサイトなどに多く出品されている高額チケット。

中には、4200円のチケットが1枚5万円で販売されているケースもある。

チケットの転売問題に詳しい福井健策弁護士に問題点と対策を聞いた。

不正転売禁止法 3つの条件

ーーチケット転売にはどういった罰則がある?

一般的には、不正転売禁止法違反と各都道府県の迷惑防止条例違反が考えられます。

しかし、本件は、不正転売禁止法については対象にならない可能性があります。

その理由は、ネット上に上がっているチケットを見る限り、条件を満たしていないように見えるからです。

不正転売禁止法は、3つの記載条件を満たしているチケットにおいて、定価を超える転売を業として行うことを禁止する法律です。

1つ目の条件は、日時や座席の「指定券」であること。

これは満たされています。

2つ目は、同意のない有償譲渡、つまり、「同意のない転売を禁止」という記載が券面にされていること。

これも満たしているように見えます。

3つ目は、購入者の氏名、連絡先を確認して販売した上で、「購入者の氏名、連絡先を確認済み」とチケット券面に記載することが必要ですが、これは、ネット上にあるチケットを見る限り、記載が無いように見えます。

実際にメルカリでは、3つの条件を満たしていれば出品を認めないはずなので、規制対象のチケットではないと判断した可能性があります。

ダフ屋行為を禁止する「迷惑防止条例」

一方、転売目的で購入したチケットを人に売った場合、「兵庫県迷惑防止条例」に違反する可能性もある。

しかし、条例違反での摘発は、かなり“悪質なケース”が対象になると福井弁護士は話す。

ーー他の罰則は?

各都道府県には、迷惑防止条例というものがあります。

兵庫県にも、兵庫県迷惑防止条例があり、その中にいわゆる「ダフ屋行為を禁止する」条項があります。

これは公共の場所で、転売目的で購入したチケットを人に売ったり、付きまとって売りつけようとする行為を「ダフ屋行為」と規定して、禁止するものです。

そのため、場合によっては、この兵庫県迷惑防止条例に違反する可能性はあります。

ーー実際に立件に至るケースは?

転売目的で購入したチケットであることが条件になるので、かなりの枚数を扱っているとか、連日現れて売っているなど、悪質なケースを立件するための条例です。

よって、微妙なケースは立件に至らないこともあります。

条例違反はあまり厳しい処罰は行えませんが、6か月以下の懲役、又は、50万円以下の罰金です。不正転売禁止法の罰則のちょうど半分で軽くはありません。

一方、購入する側は、転売目的でなければ違法ではありませんが、お勧めはしません。

「氏名・住所」記載で高額転売防止

高額転売が問題視される中、需要があるのもまた事実。

夏の甲子園の入場券は、昨年の大会から原則、全席前売りでの指定席となり、当日券がなくなったが、それを知らずに訪れた人たちによる、SNS上でのチケット購入を求める投稿が相次いでいる。

こうした問題点にどのような対策が有効なのか。

福井弁護士は「顔認証」や「電子チケット」の導入、さらには「公式リセール」の仕組みの整備が有効だと指摘する。

ーー有効な対策は?

チケットの買い占めと転売行為は、ほかのジャンルでも頻発し、深刻化しています。

例えば、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)のチケットは50万円を超えるような高額転売も見られたし、多くの人気イベントでは残念ながら横行しています。

これを防止する方法としては、やはり氏名や連絡先を確認して、不正転売禁止法の対象になるように券面に必要事項を記載することが大切です。

さらには、購入者の「氏名」と「住所」をチケットに記載することで、不正転売した場合に発見しやすくなり、これは他のイベントでも行われています。

また、「顔認証」や「電子チケット」も有効です。

スマホなどの個人情報に紐付いているセキュリティーの高い電子チケットだと、転売行為自体ができなくなりますから、不正転売を防止する大きな対策となります。

ーー甲子園主催者側が取り組むべきことは?

一般的な買い占め・転売行為に対しては、断固とした措置が必要だと思いますが、甲子園の場合は、単に取り締まるだけではなく、主催者側には工夫が求められると思います。

例えば、事情で行けなくなった人のための、いわゆる“公式リセール”の仕組みが必要です。

定価や定価以下でほかの人にチケットを譲れる安全な仕組みがないと、SNSで転売するようなことになるので、公式リセールの仕組みを整えて、そちらを利用してもらう。

また、テレビ中継を見ていると空席も目立ちます。

目当ての試合を見終わったお客さんが退席した後、空席になっているのだと思いますが、その状況を見て「座れるだろう」と思い球場に行ったところ、もう売り切れで入れないということがあります。

現地まで来たら、何としてでも入りたいというのが人情で、SNSなどで売っていればそれを買おうと考えてしまうわけです。

空席になっているチケットを“再販売”する仕組みも必要です。

簡単ではありませんが、定価以下での安全な公式リセールの仕組み、そして、当日空席が出たときにその分を新たに売り出せる再販売の仕組みなどを整える工夫が必要だと思います。

これが不正転売に対する対策となり、何より高校野球のファンが一人でも多く観戦を楽しめる方法だと感じます。