時間割もカリキュラムもない、公立や私立の学校とは違う「オルタナティブスクール」という形の学校がある。子どもたちの「やりたい」気持ちをのばし、生きる道を見つけてもらおうとスクールを開いた元小学校教師の思いとは。

児童に向き合えない日々も

長崎県の中央に位置する大村市に、2023年4月に開校したオルタナティブスクール「にじの木」は、美術館だった建物を利用して、長崎県内の小学3年生から中学2年生までの7人が通っている。

オルタナティブスクールは、はっきりとした定義はないが、公立や私立の学校とは異なる独自の教育理念や方針で運営されている学校の総称で、フリースクールなども含まれている。

「にじの木」には、一般の学校にあるような時間割や学習カリキュラムはなく、子どもたちが「やりたいこと」、「学びたいこと」に取り組む自発的な学習を基本としている。

この日は、新たに仲間入りした子ヤギのパンちゃんが何を食べるのか、子どもたちは建物に戻すためにエサとなる葉を探しておびきよせたり、あの手この手でパンちゃんを移動させようとしたりするが、動物を相手になかなか思い通りにはいかない。

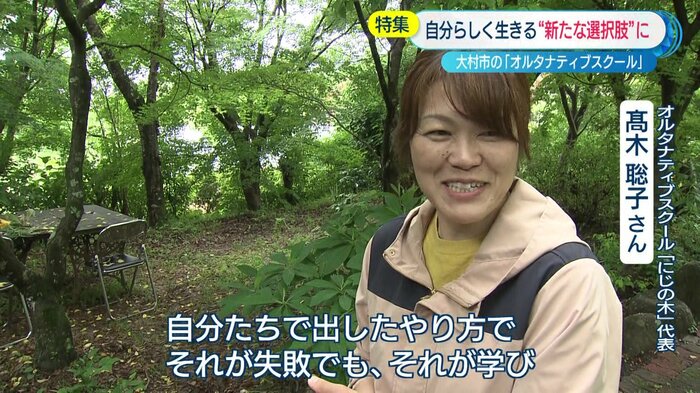

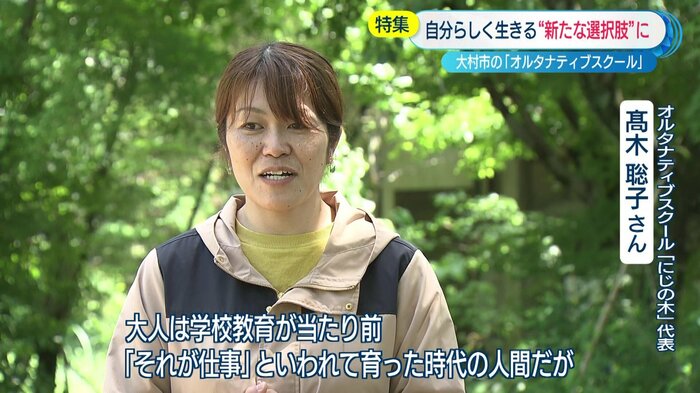

オルタナティブスクール「にじの木」代表・高木聡子さん:

あれ?こっち、こっち!パンちゃんのいいなりやないの~!

大人はすぐに手を貸したりせず、奮闘する子どもたちを見守るのが高木さんの方針だ。(※高木さんの「高」ははしご高)

オルタナティブスクール「にじの木」代表・高木聡子さん:

(子どもたちは)一生懸命、知恵を出そうとしている。与えられた問題をやるのではなく、自分たちで出したやり方でそれが失敗でも、それが学び

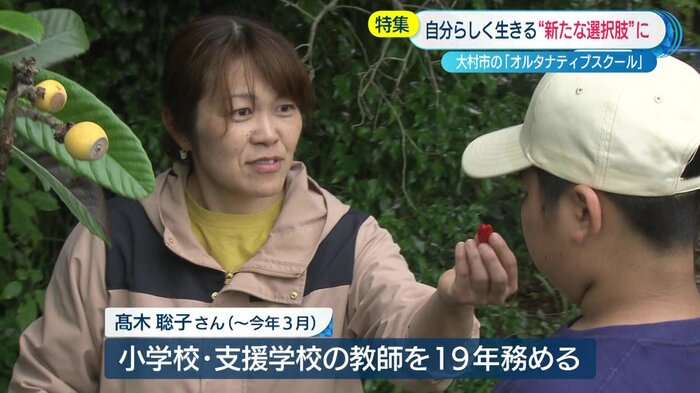

「にじの木」の代表・高木聡子さんは、2023年3月までの19年間、小学校や支援学校の教壇に立っていた。「子どもたちを笑顔にしたい」と歩んできた教職の道。しかし、理想と現実のギャップに苦しみ続けてきた。学校になじめなかったり、勉強についていけず、登校を嫌がる児童に思うように向き合えない日々が続いた。

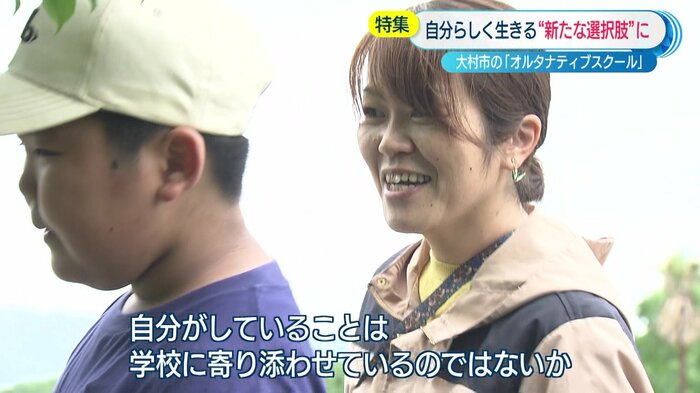

オルタナティブスクール「にじの木」代表・高木聡子さん:

(子どもと向き合いたくても)授業をしなければならない、他の子どもも見なければいけない。いっぱい手をかけてあげたいけどできない現実がある。子どもに寄り添うって、どんな教育がいいんだろうなって、自分がしていることは学校に寄り添わせているのではないか、いろんな葛藤があった。

そんな時、息子の仁哉くんが4年生の1学期から登校をしぶるようになる。

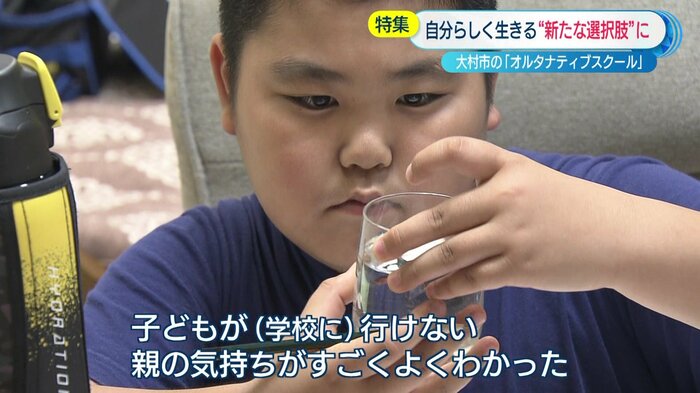

オルタナティブスクール「にじの木」代表・高木聡子さん:

寝る前に涙ながらに「自分は嫌われているんだ」とか、「自分はいなくていいんだ」とか、親としては身が引き裂かれる思いがして、こんな風に子どもが(学校に)行けない親の気持ちがすごくよく分かった

不登校児童生徒数は年々増加

学校に行けずに苦しむ息子や子どもたちに、安心して過ごせる居場所を作りたいと高木さんが立ち上げたのが「にじの木」だった。「にじの木」では、絵画や音楽など、テーマごとにゲストティーチャーを招いて授業をする「エンジョイタイム」や、クッキング体験など子どもの「やりたい」気持ちを大切にしている。

フリースクールは、個人や民間企業、NPO法人によって運営され、設立の目的に応じて規模や形態、活動内容は多様だ。「にじの木」のような「子どもを外に連れ出すきっかけを作り、子どもが笑顔でいられる居場所」としてつくられた場所もあれば、「学校復帰が目標」の所など、その時の子どもに本当に必要な支援を受けられるスクールを検討することが大切だ。

オルタナティブスクール「にじの木」代表・高木聡子さん:

全く学校に行けなかった子どももこの中にはたくさんいて、人前で話すのも、挨拶するのも、自分の名前を言う事もできなかった子が「今度はあれがしたい」「これがしたい」と言う。心が動いて安心してこの場所にいて、自分の意思を主張できるようになっている。

「にじの木」に通う子どもの母親:

「にじの木」で楽しそうに過ごす息子を見て、ほっとします。学校でつらいことがあっても楽しく過ごせたら、親としては一番うれしい。終わりが見えなくて不安もあるけど、いい経験になっているなと前向きに捉えるようにしている。

子どもたちは近所の公立学校などに籍を置いて、週2回「にじの木」に通っている。同じことを同じようにすることを求められる日本の学校では、周りに合わせることができなかったり、友人との間でトラブルや悩みを抱えて、不登校になる子どもが年々増え続けている。

長崎県教育庁の調査では、過去5年間(2017~2021年度)の小・中学校の不登校児童生徒数は2021年度(令和3年度)が過去最多で、このうち小学校が5年前と比べ、ほぼ2倍になっていて、不登校になる時期が早まる傾向もみられる。

全国的に増加傾向にある状況を受けて、国は不登校の子どもを「無理に学校に戻す」のではなく、「社会的な自立を目指すこと」に方針を転換し、“学校以外の学び場”としてフリースクールなどの重要性も認めている。

すでに民間のフリースクールなどと連携を始めている自治体もある。長崎県内では2023年2月に、県と市や町、フリースクールの3者で現状の共有や連携のあり方についての意見交換を行うなど、官民一体となった不登校児童・生徒への支援に向けた動きが始まっている。

子どもたちが自分らしく生きられる世の中に

オルタナティブスクール「にじの木」代表・高木聡子さん:

大人は学校教育が当たり前、行かなけれればならない、「それが仕事」と言われて育っている時代の人間だから、でも本当にそうか?って。もしフリースクールなど居場所があり、「そこに行ってもいいんだよ」という時代だったらこの苦労や苦しみはない

“学校だけが学び場ではない”。子どもが学ぶ場所が学校以外であっても、子どもが自由で、ありのままでいられる居場所こそが子どもにとっての本当の幸せではないか。高木さんは、子どもが学びたい場所、過ごしたい環境を当たり前に「選択」ができることを願っている。

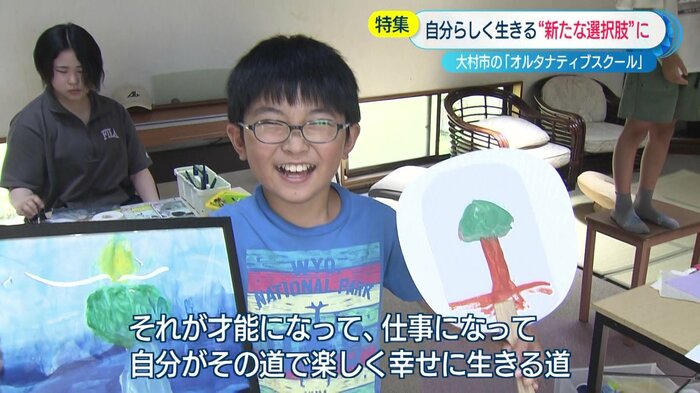

オルタナティブスクール「にじの木」代表・高木聡子さん:

人と比較して自暴自棄になったり、自己否定に陥ったり、そういうことじゃない、違っていい、できなくてもいい、できるところが自分にはあるんだというところをもっと見つけ出したい。見てほしい。それが才能になって仕事になって自分がその道で楽しく幸せに生きる道。その道の先に誰かの幸せに役立つというそういう流れの生き方を子どもに教えたい

学校でも、学校以外の場所でも子どもが自分らしく生きられる、それが当たり前の世の中になることを願って、高木さんはきょうも子どもたちの心の声に耳を傾ける。

(テレビ長崎)