弱体化する「イスラム国」本体と継続する支持組織によるテロ

今日、イラクやシリアを拠点とする「イスラム国」本体は弱体化し、両国のテロ情勢は改善している。しかし、「イスラム国」の国際的ネットワークは今でも存在し、特にアフガニスタンとサヘル地域では「イスラム国」支持組織のテロ活動が目立つ。

アフガニスタンを拠点とし、多くの元タリバン兵も流入している「イスラム国のホラサン州」は、タリバンやシーア派を信仰するハザラ族など国内権益だけでなく、ロシアや中国など外国権益を標的としたテロを実行し、最近は同国への影響力拡大を狙う中国への敵対意識を強めている。実際、同組織は発信するメッセージの中で中国権益を狙うとの意思を示している。米当局の中でも、いつか「イスラム国のホラサン州」が国際的な攻撃能力を高め、アジアや欧州に点在する米国権益を狙ったテロを実行するのではと警戒を緩めていない。

アフリカ・サハラ地域では、「イスラム国サハラ州」を名乗る武装勢力がマリやブルキナファソだけでなく、トーゴやベナン、ガーナなどギニア湾沿岸諸国へも活動範囲を広げようとし、同諸国はイスラム過激派が南下し、国内の治安情勢が悪化することを強く警戒している。

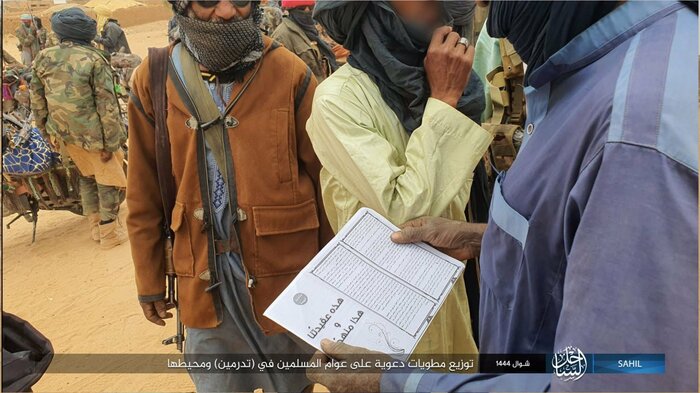

「イスラム国サヘル州」は最近もマリ北東部で、「This Is Our Creed & This Is Our Methodology(これが我々の信条であり、これが我々の方法論だ)」と題するイラク・シリアの「イスラム国」本体が発信した行動指針のコピーをメンバーに配布した画像をネット上に公開した。「イスラム国」本体が「イスラム国サヘル州」を実際の行動でコントロールしているわけではないが、そのイデオロギーは強く拡がっている。

これはアルカイダについても同じことが言える。今日、アフガニスタンではタリバンが実権を握り、歴史的な繋がりからタリバンとアルカイダの関係を切ることは簡単なことではないが、アルカイダ本体から懸念する動きは今日見られない一方、イエメンやシリア、ソマリア、サヘル地域などではアルカイダへ忠誠を誓うイスラム過激派が存在し、その中でもソマリアのアルシャバブやサヘル地域のJNIMといった組織は活発にテロ活動を継続している。

そして、9.11同時多発テロ以降、国際政治はテロの時代に突入し、米国などはアフガニスタンとイラクで軍事的な対テロ作戦を展開する一方、「イスラム国」やアルカイダの支持組織が活動する国に対して、現地の軍や警察の能力向上を目的として対テロ支援を強化してきた。

一般的にテロの背景には、政治・宗教・民族的な対立、貧困や人権侵害、経済格差や脆弱な統治、はたまたネットやSNSなどテクノロジーの発展など様々な要因が複雑に絡み合っているので、対テロ支援という範囲を人道的な領域にまで拡大して考えることも可能だ。実際、欧米や国連などは包括的なテロ対策支援を行ってきた。

対テロ支援の意味を変えた大国間競争

しかし、国際政治の変化とともに、これまでの対テロ支援の意味も変わってきている。米国はこれまでインドネシアやフィリピン、イラク、アフリカ諸国などにイスラム過激派対策で対テロ支援を積極的に行ってきたが、それはアルカイダや「イスラム国」などグローバルなテロを試みるイスラム過激派を弱体化、破壊し、いわゆる国際テロの脅威を除去するためだった。

この目的は今でも変わっておらず、実際米軍はシリアで引き続き「イスラム国」への厳しい軍事作戦を展開し、イラク軍への訓練などを続けている。9.11から20年以上が経過するが、米国は米国本土や海外にある米国権益などを狙ったテロを続ける意思を貫く組織へ厳しい姿勢を貫いている。

だが、米軍がアフガニスタンから撤退し、フランス軍もマリやブルキナファソから撤退する中、そこに空いた軍事的空白を突くかのように中国やロシアが浸透を試みている。「イスラム国ホラサン州」が中国権益を強く狙うようになったのはそれを裏付けるもので、中国は経済分野でアフガニスタンへの影響力拡大を目指し、マリやブルキナファソなどアフリカではロシアの民間軍事会社ワグネルが存在感を強めている。

今日、両国が明確に対テロ支援だと表明しているわけではないが、対テロ支援の範囲を拡大して考えることも可能であり、今後両国が対テロという文脈でも支援を強化する可能性もある。事実、中国はアフガニスタンで活動しているとされるウイグル過激派勢力の動向を長年警戒しているので、その破壊を目指すべく、タリバンへの対テロ支援を行うことは想像に難くない。

だが、それが今後顕著になれば米国はどう動くだろうか。米国など欧米陣営は対抗する中国やロシアがグローバルサウスで影響力を高めることを強く警戒しており、G7などはグローバルサウスへの支援強化を打ち出している。要は、アフリカなどでは支援を巡る大国間競争が今日展開され始めており、仮に米国が対テロの文脈で支援を強化しても、その背景にはこれまでの純粋な対テロだけでなく、大国間競争のファクターも包含されることになるだろう。

米中対立や大国間競争というものは、これまでの対テロ支援の分野にも影響を及ぼし始めている。支援を巡る米中、大国間の覇権競争激化により、対テロ支援が返って促進されるシナリオも十分に考えられる。

【執筆:和田大樹】