2025年7月の参議院選挙は、日本の政治地図に大きな変動をもたらした。

自民党が歴史的な大敗を喫する一方、参政党や日本保守党といった新興保守勢力が予想を上回る躍進を見せた。この劇的な変化は、国内外の複雑な要因が絡み合った結果である。

ここでは、自民党の失速と新興保守勢力の台頭を、国内の政治的動向、国際環境の変化、そして社会経済的背景から多角的に分析し、その背後にある国民意識の変容を明らかにする。

自民党への不満の蓄積と保守層の分裂

自民党は戦後日本の政治を長年牽引してきた保守政党であり、その安定した政権運営は「自民党一強」とも称されてきた。

しかし、長期間の政権維持は、国民の間に不満を蓄積させる要因ともなった。経済停滞、格差拡大、コロナ禍での政策対応への批判、そして度重なる政治スキャンダルが、国民の信頼を揺さぶった。特に、保守層の間では、自民党が「真の保守」を体現できていないとの不満が高まっていた。

伝統的価値観の擁護や国家主権の強化を求める声に対し、自民党の政策はグローバル化や経済優先の姿勢に偏っていると映り、一部の支持層が離反した。

こうした状況下で、参政党や日本保守党といった新興勢力は、明確な保守イデオロギーを打ち出し、既存の自民党に対する「代替案」として支持を集めた。

参政党は「日本の伝統と自立」を掲げ、教育や医療の国家主導を訴える一方、日本保守党はナショナリズムや反グローバル化を強調し、保守層の不満を吸収した。

彼らの明確なメッセージと、自民党に対する批判的スタンスは、従来の自民党支持者、特に若年層や地方の保守層に強く響いた。

国際環境の変化とナショナリズムの高揚

国際的な安全保障環境の変化も、今回の選挙結果に大きな影響を与えた。

近年、中国の海洋進出や台湾海峡を巡る緊張、北朝鮮の核ミサイル開発、ロシアと北朝鮮の軍事協力の強化など、日本を取り巻く地政学的リスクは増大している。

これにより、日本国内では「自分の国は自分で守る」という意識が強まり、ナショナリズムが再燃している。特に、2025年の米トランプ政権の復活は、米国の内向き志向を加速させ、日米同盟への信頼感を揺さぶった。米国が日本の防衛にどこまでコミットするのか、国民の間に不安が広がり、自立的な安全保障政策を求める声が高まった。

新興保守勢力は、このナショナリズムの高揚を巧みに取り込んだ。

参政党は日本の自立と伝統文化の保護を強調し、日本保守党は「日本第一」をスローガンに、軍事力強化や外国人政策の厳格化を訴えた。

これに対し、自民党は日米同盟を基軸とする従来の安全保障政策に固執し、国民の不安に十分応えられなかった。

保守層の間では、新興勢力の明確な国家主義的主張が、自民党の曖昧な姿勢よりも魅力的に映った。

経済的停滞と社会的分断の影響

国内の経済的・社会的要因も、新興保守勢力の躍進を後押しした。

日本経済は、かつての輝きを失い、円安進行や物価高により実質賃金が低下している。バブル崩壊以降、経済大国としての自信を失った国民は、グローバル化による経済競争の激化や、外国企業の進出に敏感になっている。

こうした状況下で、一部の国民の間では、外国人労働者や移民に対する根拠のない危機感が広がり、排外主義的な感情が醸成された。

新興保守勢力は、この社会的分断を巧みに利用した。

彼らは「日本ファースト」を掲げ、外国人労働者の受け入れ制限や、経済政策における自国優先主義を訴えた。特に、参政党は教育や医療の分野で「日本人のための政策」を強調し、保守層だけでなく、中間層や若年層にも支持を広げた。

一方、自民党はグローバル経済への対応や外国人労働者の受け入れ拡大を進める姿勢を崩さず、こうした政策が一部の国民に「日本人の利益を軽視している」と映った。

また、コロナ禍以降の経済的困窮や、社会保障制度の不安定さも、国民の不満を増幅させた。

特に地方では、若者の流出や高齢化が進む中、経済的衰退感が強く、保守的な価値観が根付きやすい土壌があった。新興保守勢力は、こうした地域の不満を吸収し、地方重視の政策や伝統回帰のメッセージで支持を集めた。

メディアとSNSの役割

今回の選挙では、メディアやSNSの影響も無視できない。

新興保守勢力は、YouTubeやXなどのプラットフォームを積極的に活用し、若年層やネットユーザーに直接訴えかけた。特に、参政党はインフルエンサーや市民活動家を起用した草の根的なキャンペーンを展開し、従来の政治集会とは異なるアプローチで支持を広げた。

一方、自民党は伝統的なメディアや組織票に依存する選挙戦術に終始し、若年層やネット世代への訴求力が不足していた。

SNS上では、ナショナリズムや反グローバル化を訴えるコンテンツが拡散され、新興保守勢力のメッセージが急速に広まった。特に、若年層の間では、経済的閉塞感や将来への不安が強く、保守的なスローガンが「現状打破」の象徴として受け入れられた。

これに対し、自民党はSNSでの発信力が弱く、ネット世論の動向に乗り遅れた。

保守層の再編と今後の展望

今回の参院選の結果は、日本の保守層の再編を示している。

自民党は依然として議席数では最大勢力であるものの、保守支持層の分裂は今後の政局に大きな影響を与えるだろう。新興保守勢力は、明確なイデオロギーと国民の不満を吸収する戦略で支持を拡大したが、その政策の現実性や持続性には疑問符が付く。

特に、排外主義的な主張や過度なナショナリズムは、国際社会との関係や国内の多様性を損なうリスクをはらむ。

一方、自民党は今回の敗北を機に、党内改革や政策の見直しを迫られるだろう。

保守層の信頼を取り戻すためには、ナショナリズムや経済的困窮への対応を強化する必要があるが、グローバル化とのバランスを取る難しさが残る。また、新興保守勢力の台頭は、野党全体にも影響を及ぼし、立憲民主党や日本維新の会など他の政党も、保守層の取り込みに向けた戦略を模索するだろう。

2025年の参院選における自民党の大敗と新興保守勢力の躍進は、長年の自民党政権への不満、国際環境の変化によるナショナリズムの高揚、経済的停滞と社会的分断、そしてSNSを通じた新しい政治運動の台頭が複合的に作用した結果である。

日本の政治は、保守層の分裂と再編を通じて、新たな局面を迎えている。この変化は、短期的な選挙結果にとどまらず、日本社会の価値観や国際的地位に長期的な影響を与える可能性がある。今後、政党間の競争がどのように展開し、国民の声が政治にどう反映されるのか、注視する必要がある。

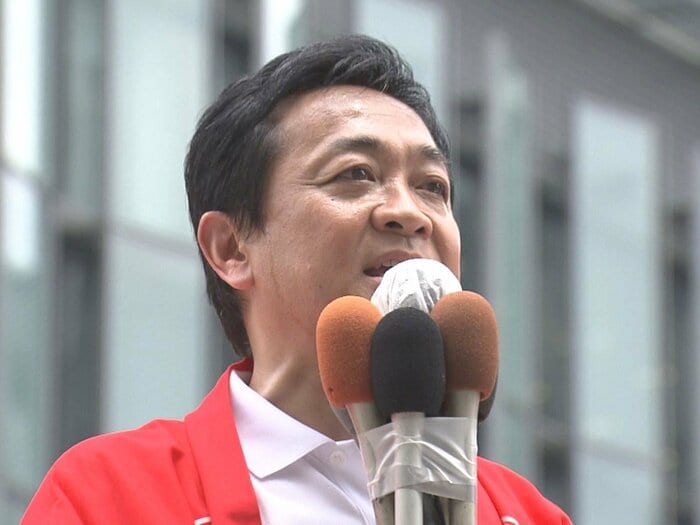

(執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹)