トランプ政権2期目が始まって半年、関税政策(通称「トランプ関税」)は1期目から大きく変貌を遂げている。

保護主義の旗を掲げたトランプ氏の経済戦略は、1期目では中国との貿易戦争に焦点を当てた局地戦だったが、2期目では全世界を対象に、より攻撃的かつ広範なアプローチへと進化した。

本稿では、トランプ関税の1期目(2017-2021年)と2期目(2025年~)の違いを「対象範囲」「関税率と強硬度」「目的と背景」「日本への影響」の4つの観点から分析し、保護主義の深化と日本経済への波及効果を考えてみたい。

関税の対象範囲:局地的対抗から全球的包囲網へ

1期目:中国と特定品目への集中攻撃

1期目のトランプ関税は、中国と特定の産業に的を絞った戦略だった。主に中国からの輸入品を標的とし、知的財産侵害や貿易赤字を理由に高関税を課した。鉄鋼やアルミニウムにも関税を設けたが、これは安全保障を名目にしたもので、同盟国である日本やEU、カナダには交渉を通じて免除や軽減措置が取られた。

例えば、日本は自動車関税を回避し、北米の貿易協定改定でも米国との関係を維持。関税は中国との貿易戦争の道具として機能し、同盟国への影響は抑えられた。この局地的なアプローチは、米国経済の安定を背景に、グローバルな混乱を最小限に留める配慮が見られた。

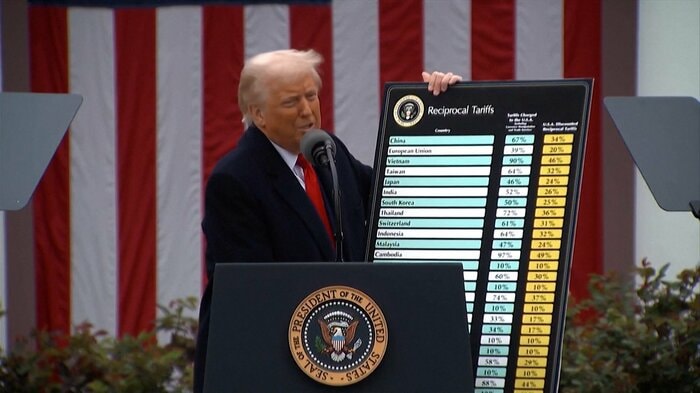

2期目:全世界を巻き込む広範な関税網

2期目の関税政策は、対象範囲が劇的に拡大した。すべての輸入国・地域を対象に一律の高関税を課し、特に貿易赤字の大きい国々に追加の「相互関税」を適用する戦略へシフト。自動車部品、電子機器、医薬品、金属など、ほぼすべての品目が対象となり、日本やEUといった同盟国にも容赦なく高関税が課された。

1期目では同盟国への配慮があったが、2期目ではその境界がほぼ消滅。関税は単なる経済政策を超え、外交や安全保障の圧力手段としても機能している。この全球的な包囲網は、国際貿易の流れを大きく変えるほどのインパクトを持ち、企業や消費者に広範な影響を及ぼしている。

関税率と強硬度:慎重な一撃から猛烈な攻勢へ

1期目:計算された段階的関税

1期目の関税は、比較的慎重な設計だった。中国向け関税や鉄鋼・アルミニウム関税は高率だったものの、段階的に導入され、米国の経済環境が堅調だったため市場への影響は限定的だった。関税発動には法的手続きや調査期間が必要で、議会や産業界との調整も行われた。

この抑制的な姿勢は、貿易赤字削減や国内産業保護を優先しつつ、過度な経済混乱を避ける意図を反映していた。結果として、関税は中国との交渉材料となり、一部は貿易協定で緩和された。

2期目:大胆かつ迅速な高関税

2期目では、関税率が大幅に上昇し、発動のスピードも加速した。関税はかつてない高さに設定され、特定の品目では従来の数倍に達するケースも。法的手続きを簡略化し、大統領の権限で即座に発動する手法は、1期目の慎重さとは対照的だ。

この強硬な姿勢は、金融市場に動揺を与え、株価や通貨価値の変動を引き起こした。2期目の関税は、経済的打撃を厭わず、迅速に政策を押し進めるトランプ政権の姿勢を示している。交渉による一部緩和はあるものの、関税の強硬度は1期目を大きく上回り、グローバル経済への影響も深刻化している。

目的と背景:経済中心から多目的な戦略へ

1期目:貿易赤字と製造業の復活に焦点

1期目の関税は、貿易赤字の削減と国内製造業の保護が中心だった。中国の不公正な貿易慣行を正し、米国での雇用創出を目指した。安全保障を理由に鉄鋼やアルミニウムを対象にしたが、同盟国との関係を維持しつつ、貿易協定の改定を通じて北米の経済圏を強化。経済が好調だったこともあり、関税は選挙公約「アメリカ・ファースト」の実現手段として機能し、過度なリスクを避けた現実的な政策だった。

2期目:経済を超えた多角的圧力

2期目の関税は、貿易赤字削減に加え、税収確保、製造業の国内回帰、不法移民や薬物対策、さらには他国への外交圧力など、複数の目的を追求している。カナダやメキシコへの関税は、貿易だけでなく国境管理の交渉カードとして機能。ロシアや中国への関税は、地政学的な対抗策としての色彩が強い。大統領権限を最大限に活用し、選挙公約を迅速に実行する姿勢は、1期目の経済優先型から、より広範で攻撃的な戦略への転換を示す。ただし、物価上昇への懸念と関税の強硬姿勢が矛盾し、国内での支持基盤にも影響を及ぼす可能性がある。

日本への影響:限定的な波及から深刻な打撃へ

1期目:交渉でカバーされた影響

1期目では、日本への影響は比較的軽微だった。鉄鋼・アルミニウム関税の影響はあったが、自動車関税は回避され、バイデン政権下での軽減措置も奏功。中国向けのサプライチェーン調整や国内市場の強化で、日本企業は適応した。

金融市場の変動も一時的で、経済全体への影響は小さく、企業収益への打撃も限定的だった。米国との貿易協定交渉を通じて、日本は不利な状況を回避できた。

2期目:経済と産業への重圧

2期目では、日本経済への影響が深刻化している。全輸入品への一律関税に加え、自動車や部品への高関税が日本企業に直撃。特に、北米経由のサプライチェーンを持つ自動車産業は、コスト増に直面している。

中国のレアアース輸出制限も、電気自動車やハイテク産業に影響を及ぼし、生産停止リスクが高まった。日本は米国との交渉で関税軽減や投資拡大の合意に至ったが、米国の圧力は続き、企業収益の悪化や市場の不安定化が顕著。円安圧力も強まり、経済全体への負担が増している。日本は他国との貿易協定やサプライチェーン多様化を急ぐが、短期的には厳しい状況が続く。

結論:保護主義の新時代と日本の戦略

トランプ関税は1期目から2期目にかけて、対象範囲(中国→全世界)、関税率(抑制→高率)、目的(経済→多目的)、日本への影響(限定的→深刻)で大きく進化した。

2期目の大胆な保護主義は、グローバル経済に混乱をもたらし、日本企業はサプライチェーンの再構築や代替調達を迫られている。

米国との交渉やアジア諸国との連携強化が急務だが、保護主義の新時代において、日本は柔軟かつ戦略的な対応が求められる。今後の米中交渉や地域貿易協定の進展が、日本経済の行方を左右するだろう。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】