視聴者の皆様から届いた身近な疑問について取材する「取材依頼届きました」。今回はこちらの投稿について取材した。

「自宅近くの道路の白線が、雨など水にぬれると大変滑りやすい状態になります。実際私も、滑ってこけてしまいました。自転車の人もタイヤをとられて倒れておられました。どうにか改善できる方法を追跡していただけたらと思います(大阪市・50代女性)」

視聴者の疑問を取材 滑りやすい道路の“白線”何とかして!

依頼者が滑って転んだという、大阪市内の道路。この日は昼に雨が降って路面がぬれている状態。白線の状況は…

記者リポート:

実際に靴で触れてみると、雨上がりで路面がぬれている影響もあって、隣のアスファルトと比べるとかなり滑りやすい感じがします

白線について、街で話を聞いてみると…

街の人たち:

・無意識に避けるよね。白線はまたぐものやと思っている。滑ったことはないです。

街の人は:

・バイクでブレーキかけたときに、白線の上やったら滑りやすいかな。自転車でもそう。タイヤとられるから。雨の日はちょっと危ないかな。

・一回こけましたね。荷物積んでいて、全部ガチャーンとなって。めちゃめちゃ気を付けるようになりましたよ。(白線を通るときは)速度は落としています。

避けて通る人や、危ない目にあった人がいるようだ。

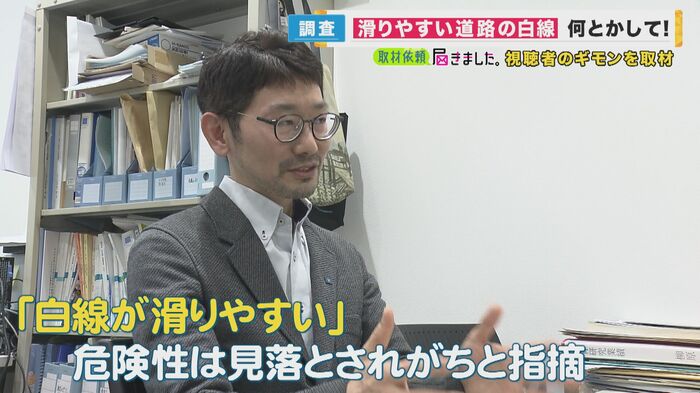

専門家が指摘 見落とされがちな「白線が滑りやすい」危険性

交通計画を専門とする近畿大学の柳原准教授は、白線の滑りやすさの危険性は見落とされがちだと指摘する。

近畿大学社会環境工学科 柳原崇男准教授:

どれだけ(白線で)転倒した事故があるかっていうデータはないんですね。行政としても必ずしも白線が原因で事故が起きたとは特定できない。やっぱり(重要視されるのは)視認性ですよね。ドライバーから見てきっちりと白線が見えるかどうかっていうところが一番重要で

道路の白線 滑りにくくする方法は?

白線を滑りにくくすることはできないのか。大阪・堺市に、北は北海道、南は沖縄まで、津々浦々の白線に採用されている、塗料の製造会社があった。

話を聞いてみると…

大崎工業 佐々木敬史さん:

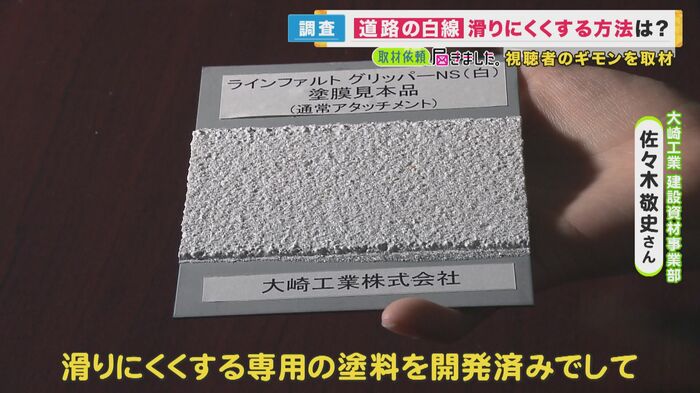

大きめの骨材(原料)を入れたり、表面をでこぼこさせることによって、滑りにくくする専用の塗料を開発していまして

なんと滑りにくい白線は10年も前にできていたというのだ!実際に触ってみると…

記者リポート:

見ただけでもかなりでこぼこしているのが分かる。手触りも、かなりざらざらしている感じがあります

この技術が実際に取り入れられている場所の1つが、通学路などで白線の横に塗られる「グリーンベルト」。子どもが安全に通行できるように、滑りにくい塗料が使用されている。

滑りにくさをはかる測定器で調べてみると、一般的な塗料がおよそ50BPNだったのに対し、グリーンベルトは、70超えの数値に。(BPN=滑りにくさの単位)

大崎工業 佐々木さん:

20BPN変わるとだいぶ変わってきます。歩行者さんが歩くところですので、ちょうど歩きやすいと思いますね

10年前にできた技術で解決できるのに、なぜ白線は滑りやすいままなのか?

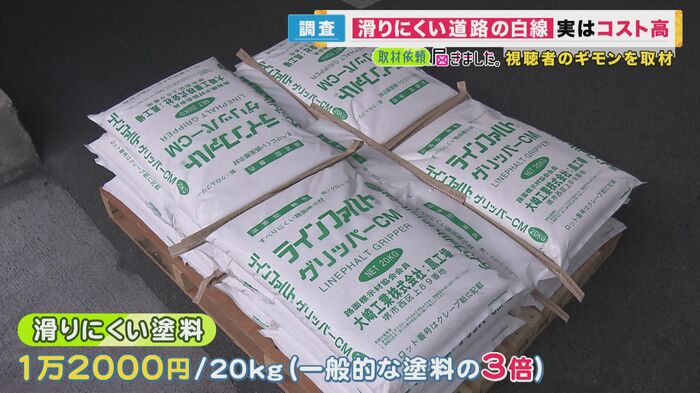

滑りにくい白線「グリーンベルト」浸透しない理由は…3倍のコスト高

塗料の倉庫を見せてもらうと…

大崎工業 佐々木さん:

こちらうちの製品になるんですが、一般的な(性能)の材料になりますね。8割ぐらいはこの商品ですね

せっかく滑りにくい塗料があるのに、倉庫の中にあるのはわずかです。その理由は…

大崎工業 佐々木さん:

値段ですと、こちら(一般的なもの)が1としたら3倍くらい違いますね…。限られた予算の中で(線を)引ける量より多く引きたいというのでよく使われますね

一般的な塗料が1袋20キロあたり4,000円なのに対し、素材にコストがかかる滑りにくい塗料は3倍となる12,000円。そのため、道路整備を担っている自治体からは、あまり採用されないというのだ。

実際に大阪府など、自治体に聞いてみても、白線が原因の事故が起きている認識がほぼなく、滑りにくい白線を採用する予定はないとのこと。

柳原准教授は、こうした実情に理解を示しつつも、より安全な道路を目指すべきだと話す。

近畿大学社会環境工学科 柳原准教授:

少しお金はかかりますが、やはり安全には変えられませんので。その辺は順次やっていくべきかなと思いますね

「滑りにくい白線」は実現可能。ただ、それには相応のお金がかかる。

(関西テレビ「newsランナー」2023年4月20日放送)