ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学の坂口志文特任教授。滋賀県長浜市の出身で、地道に研究を続け快挙を成し遂げた苦労人だ。

ニュースランナーは一躍、時の人となった坂口志文特任教授を徹底取材。ノーベル賞の受賞決定直後に吉原キャスターがインタビューした。

吉原キャスター:ノーベル賞は他の賞と違いますか?

坂口特任教授:なかなか難しい問題ですけど、このような賞をいただいたのは“ラッキー”としか言いようがないですけど。

吉原キャスター:受賞の期待はしていましたか?

坂口特任教授:期待というよりか、そういうことがあればいいなとは思いますけど、是非ともほしいと言うのとは違うんですけど。

吉原キャスター:特別な感情に?

坂口特任教授:やったーとは言いませんけど、嬉しいというか、驚きではあります」

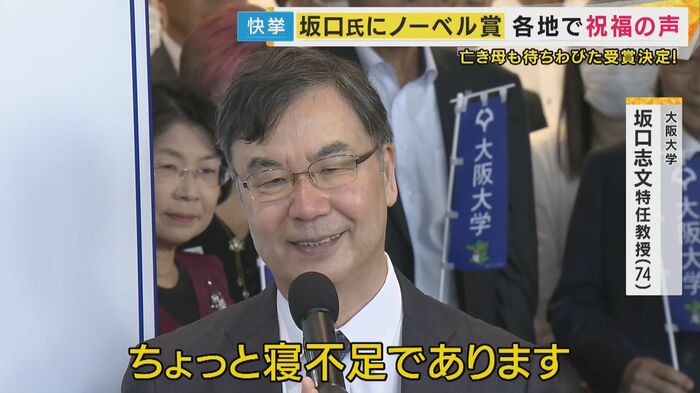

■ノーベル賞受賞から一夜明け…「ちょっと寝不足であります」

ノーベル賞受賞から一夜明け、自身が勤める大阪大学の職員や学生に出迎えられた坂口さん。

(Q:昨日はよく寝られましたか?)

坂口特任教授:色んな方からお祝いのメッセージをいたただき、それを見ていたらすぐに時間が経ってしまいました。ちょっと寝不足であります。

午後からは妻の教子(のりこ)さんと会見に臨んだ。

(Q:教子さんに今の気持ちを伝えてください)

坂口特任教授:家内にですか?長年一緒に(実験などを)やってきましたので、本当にいつも感謝しています。これを言わないと怒られます。

■坂口教授が発見した「制御性T細胞」 がんやアレルギーなどの発症予防や治療につながると期待

坂口さんが発見したのは人間の体内で、過剰な免疫反応を抑えるリンパ球「制御性T細胞」。がんやアレルギーなどの発症に対する予防や治療につながると期待されている。

吉原キャスター:どこが一番評価された?

坂口特任教授:最終的に人の病気まで説明できるメカニズムとして私たちの研究している『制御性T細胞』が見つかって、人との病気との関係において評価されて受賞につながったのではないかと考えています。広く医学への応用は可能かと思います。

今後、医学の未来を変えるかもしれない革新的な発見にも、飾らない様子をみせる坂口さん。

■104歳で去年亡くなった母・淑子さんの悲願でもあったノーベル賞受賞

1951年に滋賀県長浜市で生まれた坂口さん。京都大学医学部に進学し、卒業後は、免疫細胞の研究に携わってきた。

取材班が向かったのは、長年、そばで見守ってきた兄の偉作さん(76)。

兄・偉作さん:スポーツ万能タイプでもないですし、性格も攻撃的でもない。おっとりした子どもだったと思います。やっとという感じですね。

実は、ノーベル賞の受賞は去年亡くなった母・淑子さんの悲願でもあった。

兄・偉作さん:「母親がその時期になると(賞を)もらえるのではと期待していたが、もらえないと分かるとがくっとしてた。(去年亡くなり、受賞まで)ちょっと1年足りなかったので、そこまで(104歳)まで生きてもちょっとだけ届かなかった。それがちょっと残念。

家族も待ち望んでいたノーベル賞。

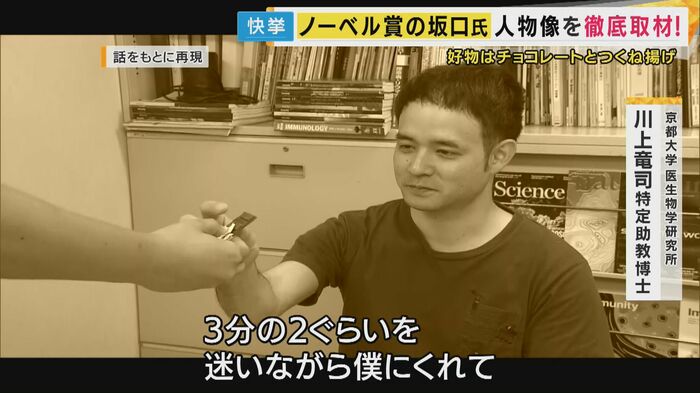

■教え子が語る「甘いもの好き」の一面も

坂口さんの教え子も喜びの声を寄せる一方で、意外な一面を話してくれた。

京都大学・川上竜司特定助教博士:温厚でひとりひとりの意見とか成長過程を尊重して下さる。

(Q好物は?)

京都大学・川上竜司特定助教博士:甘いものですね。チョコレートとかよく食べておられました。ディスカッションしてる時も引き出しからおもむろに開けてチョコレート取り出して『あ、食べる?』って言われるんですけど『いただきます』って言ったら、端っこの部分を割って、それをさらに3分の2に割って、その3分の2を迷いながら僕にくれて、残りは全部食べはりました。無理にいただかなくてもと思ったんですけど。

■つくね揚げも好物だという坂口教授 行きつけの店主は「つくね揚げの先生?」と驚き

チョコレートの他に「つくね揚げ」も好物だという坂口さん。夫婦でよく通っているお店「京のつくね家」の店主に話を聞いた。

「京のつくね家」店主:月に何回かは来られます。研究される学生さんを連れてこられたり、奥様と2人で来られたり。坂口先生がねノーベル賞とったのって、最初ぴんと来なかった。『あのつくね揚げの先生?』って。

(Q:今度来られたら?)

「京のつくね家」店主:言いますね!おめでとうございまーす!って。

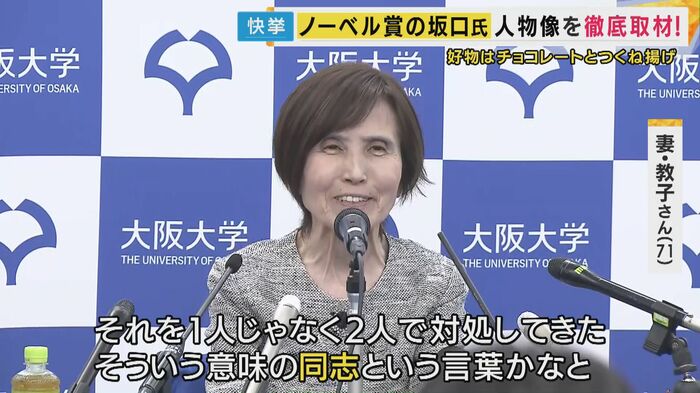

■実験のサポートなど坂口教授を支え続けてきた妻の教子さん

そして、誰よりも坂口さんを支え続けてきたのが妻の教子さん。実験のサポートも行い、夫婦二人三脚で研究の成果を追い求めてきた。

今日の会見では…

坂口特任教授:同じような課題をお互い理解して、何とか解決しようとしていく。そういう意味では生きていくうえでの同志。

妻・教子さん:職場って苦しいことも、人間関係も、対外的なことも色々と問題が起こるじゃないですか。そういうのを一人じゃなく二人で対処してきた。そういう意味の同志っていう言葉かなと。

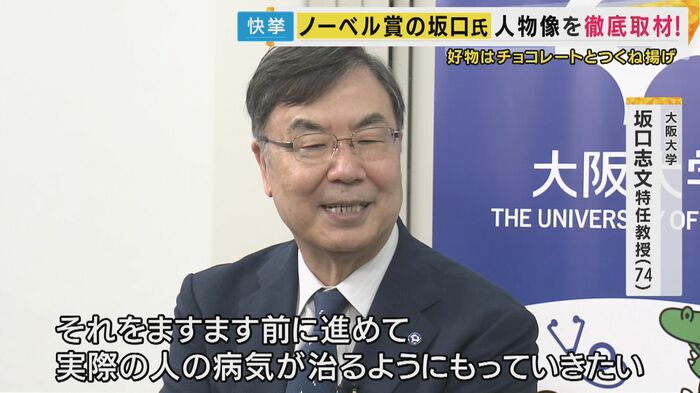

■「人の病気が治るようにもっていきたい」と坂口特任教授

「なにごとも一つ一つ」「続けることが大切」と自負する坂口さんだが…

坂口特任教授:医学って進んでいきます。昔、治らなかった病気も治るようになってきます。私たちが研究していることも少しは前に進めることができたかなと思っています。それをますます前に進めて実際の人の病気が治るようにもっていきたい。

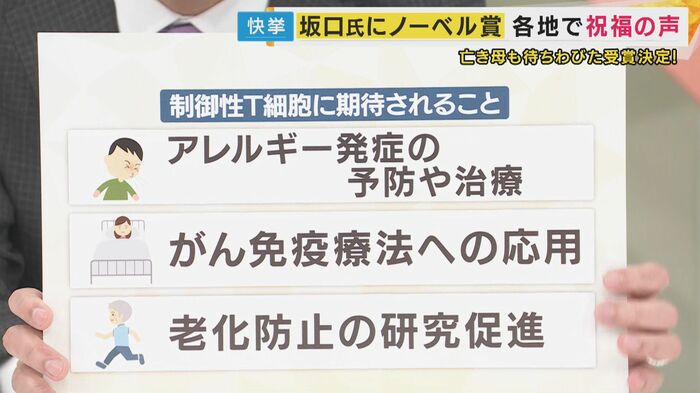

■「制御性T細胞」アレルギーの治療やがんの治療 老化防止にも?!

坂口さんが研究している「制御性T細胞」に今後期待されること。

・アレルギー発症の予防や治療

・がん免疫療法への応用

・老化防止の研究促進

坂口さんは「広く医学への応用は可能」と話している。

■元AERA編集長

元AERA編集長でジャーナリストの浜田敬子さんは、今回の受賞をきっかけに、基礎研究の予算が増えてほしいと話した。

浜田さん:坂口さんはなかなか研究が評価されなくて、本当に不遇の時代を長く過ごして、その間、経済的にも厳しかったので、スタッフを雇えずに配偶者である教子(のりこ)さんがマウスのお世話などをやっておられたと。

浜田さん:本当の意味で“パートナー”なんですよね。『同志』とおっしゃっていましたけど、共同研究者のような立場だと思います。

浜田さん:坂口さんは今後、基礎研究にぜひ予算をつけて欲しいっていろんなインタビューでおっしゃっていたので、(坂口特任教授の)後輩のためにも後進のためにも日本の基礎研究費が増えればいいなと思います。

(関西テレビ「newsランナー」2025年10月7日放送)