東日本大震災の津波で全壊したものの、2022年に11年8カ月ぶりに復活した岩手・陸前高田市の陸前高田市民博物館に展示されている「漁具」が、2023年3月に国の有形民俗文化財に指定される見通しだ。漁具の多くは津波で被災した後、修復されたもので、そこに至るまでは元漁師の尽力があった。

漁具3028点が国の文化財に

東日本大震災では漁業も大きな被害を受けた陸前高田市だが、現在は主力のカキやホヤなどの養殖業も復活し、活気を取り戻してきている。そんな陸前高田の漁業を支えてきた道具が今回、国の重要有形民俗文化財に指定されることになった。

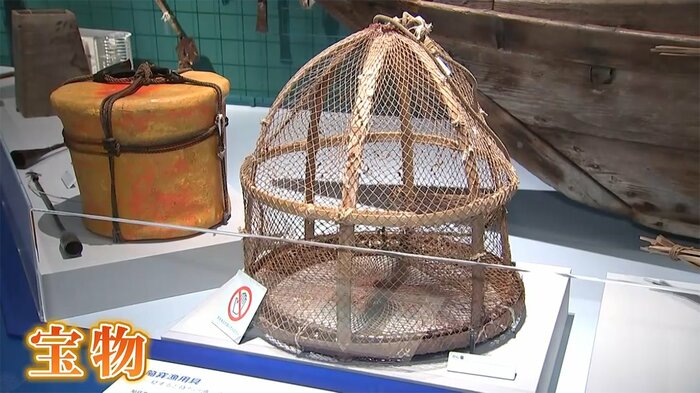

指定される見通しとなったのは、東日本大震災の津波で全壊した後、2022年に11年8カ月ぶりに再開した陸前高田市立博物館に所蔵されている「陸前高田の漁撈(ろう)用具」だ。

全長3メートルほどの魚を捕る巨大な手持ち網や、ウニやアワビを捕るときに海の中をのぞく箱メガネなど、明治時代から現代にかけて漁で使われた道具3,028点について、国の文化審議会は漁の技術や用具の移り変わりを示す重要な資料と評価し、重要有形民俗文化財に指定するよう答申した。

被災後、元漁師ら修復に尽力

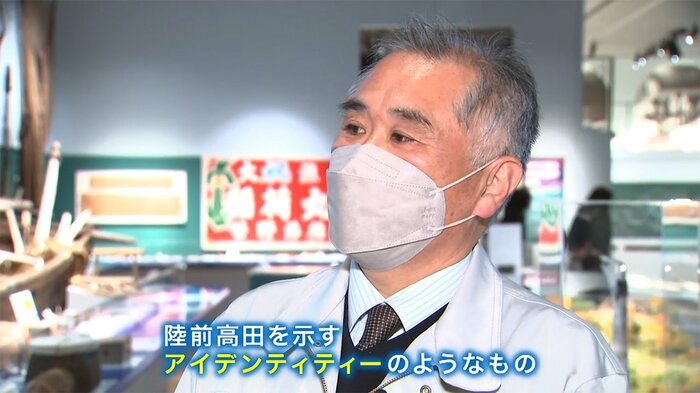

陸前高田市立博物館主任学芸員の熊谷賢さんは、文化財の指定に向け震災前から尽力してきた1人だ。

陸前高田市立博物館・熊谷賢主任学芸員:

陸前高田は海からの恩恵を受けて人々が生活してきた歴史があるので、陸前高田を示すアイデンティティーのようなもの

博物館は1959年の開館当初から漁撈用具を収集していて、2008年には2,045点が指定の一歩手前の登録有形民俗文化財になった。しかし、その3年後に東日本大震災が発生。津波によって123点が失われ、そのほか1,922点も壊れたり流されたり大きな被害が出た。

被災した文化財は漁具の知識を持った地元の漁師なども協力し、長い時間をかけ修復作業が続けられた。その中心を担っていた村上覺見さんだ。

村上さんは40歳ごろまで遠洋漁業の漁師をしていて、引退後20年以上、博物館の収集協力員として活動し、震災後は多くの漁具を修復した。

陸前高田市立博物館・熊谷賢主任学芸員:

これも覺見さんが直した。竹の部分がボキボキと壊れて竹から作った。覺見さんがやると仕上がりがきれい。分からないことがあると「覺見さんに聞け」と、一番頼りにしていた

しかし、村上さんは博物館の復活を見ることはなく、2017年に83歳で亡くなった。

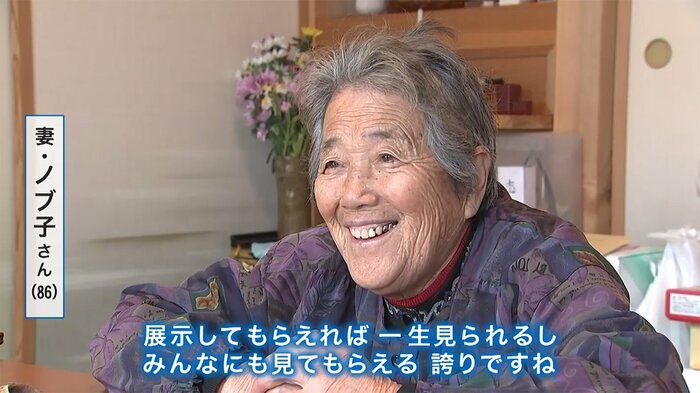

村上さんの妻・ノブ子さん(86)は、村上さんが修復に使っていた道具を今もそのまま保管している。

妻・ノブ子さん:

(夫は)「ずっとやってきたことをやったまで」と言うと思う。喜んでいると思う

博物館の仕事に意欲的に取り組む姿を見守ってきたノブ子さんは、今回の指定を誰より喜んでいる。

妻・ノブ子さん:

夫がやったことがこんなに素晴らしいとは思わなかった。展示してもらえれば一生見られるし、みんなにも見てもらえる。誇りですね

村上さんたちが丹念に修復した漁具は、2023年3月に被災した文化財としては初めて国の重要有形民俗文化財に指定される見通しだ。

“陸前高田の宝物”が“国の宝物”に

博物館がオープンしてから約4カ月、入館者は2万4,000人を超え、市街地のにぎわいづくりに貢献している。

今回指定される漁具も子どもたちが陸前高田の海の歴史を知るきっかけとなっている。

さまざまな人たちの協力のもと修復された文化財、学芸員の熊谷さんは「大切な宝物」と話し、村上さんなど漁師の思いとともに守り続けていくとしている。

陸前高田市立博物館・熊谷賢主任学芸員:

きちんと残すという気持ちで文化財レスキューをしてきたが、それがようやく認められて“陸前高田の宝物”が“国の宝物”になった。本当に市民の皆さんのおかげだと思う

(岩手めんこいテレビ)