冬の味。長野市鬼無里に伝わる「干葉(ひば)のおこうがけ」は、保存食の干した野菜を入れたみそ汁をそばにかけて食べる素朴な料理。先人の知恵が生かされた、この時期食べたい「あったか伝統食」だ。

みそ汁の具は干した野沢菜 雪国の保存食

長野市の鬼無里地区。雪景色が広がるこの時期に食べられる伝統食がある。

そばに、みそ汁をかけた「干葉のおこうがけ」。干葉とは干した野沢菜のこと、おこう(香)は、みそ汁の具のことだ。

住民(70代):

そばへ温かくしておこうがけして食べた。昔なんて何もないじゃん。大体冬が多い、野沢菜を作ってからの話だから。夜の夕食とか、お祝いじゃない、普通の食事、一家みんなそろっての

住民(70代):

昔は囲炉裏に鍋をかけて、そこで温めてやったからすごくおいしかった

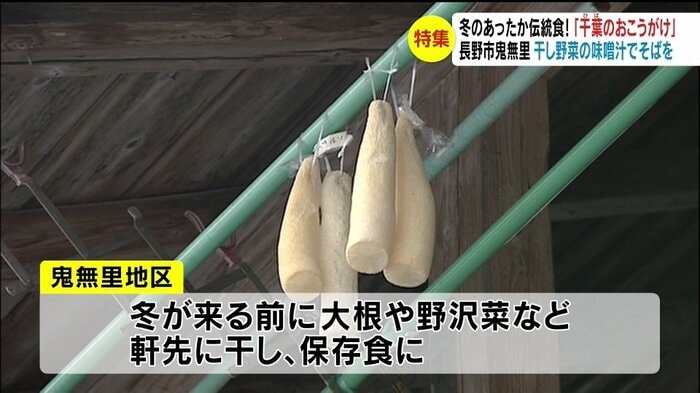

長く深い雪に閉ざされてきた鬼無里地区。冬が来る前にダイコンや野沢菜などを軒先に干し、保存食とする食文化が根付いた。

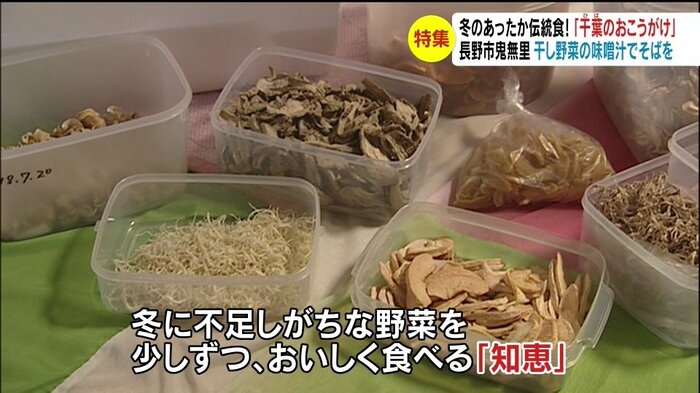

冷気にさらして乾燥させることで、野菜の味や栄養はぐっと凝縮されるという。冬場、不足しがちな野菜を少しずつ、そしておいしく食べるための知恵だ。

干し野菜を使った料理

農家レストラン「素そばな亭」を営む有沢玲子さん(69)。東京生まれだが、38年前、結婚を機に夫の地元である鬼無里へやってきた。(現在は冬季休業中)

地元の人に習ったそば打ち。

有沢玲子さん:

鬼無里は隣の戸隠と同じ打ち方、丸く打つ

腕を磨き10年前、店を開いた。

そばと同様に、地元の「かあさん」たちに教わったのが干し野菜だ。有沢さんは夏に収穫したズッキーニやナス、秋に収穫したカボチャなどを保存し店で提供している。

こちらは干し野菜を作る講座の様子。

講師(2008年):

白くなればいい、炎日の時なら(干すのは)半日で…

新鮮な野菜が手に入るようになったが、食文化として改めて評価されている。

有沢玲子さん:

今まで夏たくさんできていた野菜をもらったり、自分たちも作っているから(余って)捨てる。それを無駄なく使えるっていいよね「無駄のない、いいことだ」と始めた

干し野菜を使ったレパートリーをいくつか紹介してもらった。

まず野菜の「戻し」。ダイコン、ナスは「ぬるま湯」で。

有沢玲子さん:

水分含んだような色に変わっていく

カボチャは硬いので熱湯で戻す。

つまようじを刺して柔らかさを確認する。

有沢玲子さん:

通った、いいですね

ダイコンはシイタケなどと一緒に煮物に。

有沢玲子さん:

お田植えの時に水に困らないように、ダイコンにしみ込んでいる水と縁起を担いでいる

ナスは油炒め。しょうゆや砂糖で味を整えれば完成だ。

カボチャはみりんや砂糖、えごまと和える。

有沢玲子さん:

(生だと)この時期カボチャがもたないんですよ。大体、冬至までに食べろというから

「カボチャのえごま和え」をいただく―。

(記者リポート)

思っていた以上にやわらかいですね。より甘味を強く感じます

有沢玲子さん:

味の染み方、歯ごたえも違ってくるし、食感も栄養も違ってくる。お日さまの力をもらってやることによって全然違う

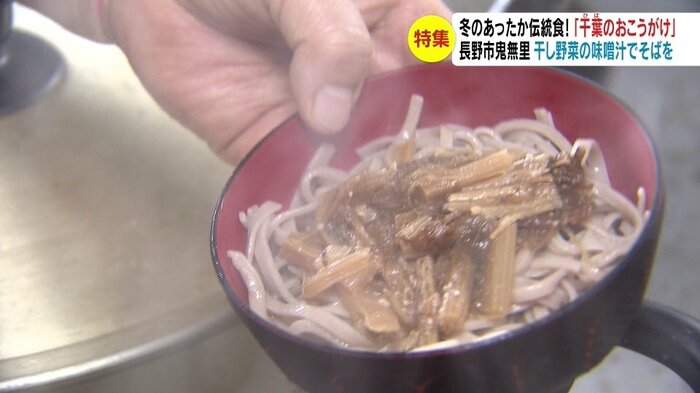

干葉のおこうがけ

最後に冬の伝統食「干葉のおこうがけ」を作ってもらった。

まず、そばは冷たい水でしめておく。

有沢玲子さん:

おこうがけの具「おこう」です。野沢菜を干したものを(水で)戻して丸めて(昔は)ザルかなんかの上に雪の上で凍らせて使っていたらしい

これをお湯で戻して、みそ汁に入れる。具はこれだけ。

油揚げを入れてもおいしいとのことだが、昔ながらの味わいはこちら。冷たいそばにみそ汁を何度かかける。

有沢玲子さん:

3回ぐらいすると、そばもあったまってくるから

昔は「とうじそば」のように竹ざるにそばをくぐらせていたそうだ。

(記者リポート)

いただきます。野沢菜にしっかりとみそ汁が染みているので、非常に食べ応えがあります。何よりこの一杯で体が温まります

「先人の知恵」 伝えていきたい

雪深い山里に伝わる素朴な味。野菜を乾燥させる手間などから、昔と比べると食べる人も減ってきているということだが、有沢さんは今後も干し野菜の料理を守っていきたいとしている。

有沢玲子さん:

よくぞつなげてくれたなと本当に頭が下がりますね、先人の知恵には。食べさせてくれるところがない、全然なくなってしまったので。おそばとあわせて乾燥野菜を出せればいいねと。(今後も)伝えていきたい

(長野放送)