筆者はもともと外交・安全保障分野の大学研究者だが、この8年あまりはそれに加え、国際政治・安全保障の専門性を実社会に還元することをモットーに、企業向けに政治リスク(地政学や経済安全保障など)のコンサルティング活動に従事している。

当初は9.11同時多発テロ以降、世界各地で邦人が犠牲となるテロ事件が相次いだことで、海外進出企業向けのテロ対策が実務家としての主な仕事だった。しかし、近年は台湾情勢やウクライナ情勢の影響もあり、大国間対立の激化による企業への影響という文脈で、ヒトの安全(駐在員の避難や保護)とモノの安全(サプライチェーンなど)の両側面から企業へアドバイスをしている。

しかし、ここで問題になるのが、経営者や企業が政治リスクをどう位置づけているかだ。これまで筆者は多くの企業関係者たちと接してきたが、この分野が企業にとってはマイナスイメージが強いこともあり、政治と経済は別物で捉える風潮が全体的には強い。

これまでの仕事でも、「世界のテロ情勢は悪化しているようだが、実際テロに遭う確率なんてゼロに低い」、「日中の外交関係が悪化したとしても日中ビジネスに大きな影響はない」、「香港が中国本土から浸食されることはない」などという言葉を筆者は何回も聞いたことがあり、経営戦略の中で政治リスクを位置づけていく難しさを痛感した。

大きな出来事が起きると企業の関心は強まるのだが、再び情勢が落ち着きを取り戻していくと、企業の注意、危機管理意識は次第に低下していく。

しかし、近年の米中貿易摩擦(人権デューデリジェンスや経済切り離しなど)やウクライナ戦争によって拍車が掛かる世界的物価高など、企業にとってのモノの安全が脅かされるようになるにつれ、企業の世界でも政治と経済をカップリングさせて考える動きが拡大している。そして、その動きは今後の国際政治の変化に伴っていっそう重要になるだろう。

1つに、米中対立が台湾情勢を中心に激化し、バイデン政権が半導体など先端分野での中国とのデカップリング、国内回帰での強化を目指すリショアリング、同盟国や友好国などサプライチェーン構築・強化を目指すフレンドショアリングなど進めるなか、日本にとって最大の貿易相手国は依然として中国である。世界の工場であった中国が現在も今後も日本経済にとって重要なのは言うまでもないが、今日日本が置かれる政治経済的立場は極めて難しいものである。

国際政治や安全保障の専門家の中では暗黙の了解のようになっているが、今後米中関係が改善に向かう可能性は極めて低く、台湾情勢でも同様である。そしてそうであるならば、大国間の紛争は経済や貿易のドメインが主戦場となり、今後いっそう企業の経済活動は政治リスクからの影響を受けることになろう。

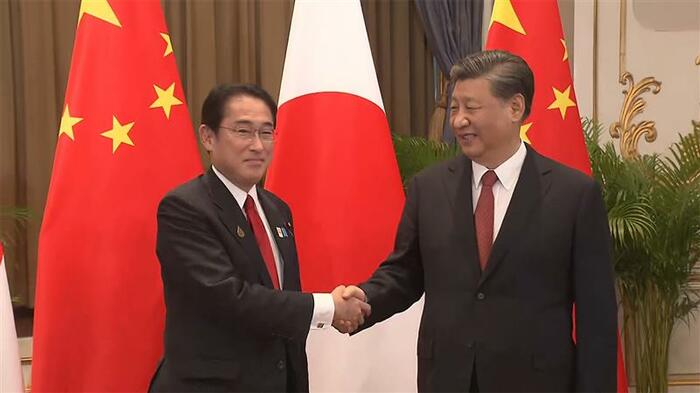

今年になり、アフターゼロコロナによって中国で新型コロナの感染が激増し、日本が対中水際対策を強化するなか、中国は対抗措置として対日ビザ発給停止という行動に打って出た(その後、短期ビジネスビザなどは発給されていたことが報道された)。

しかし、企業はこれを政治的に捉える必要がある。経済成長を続け、世界第2の経済大国にまで上りつめた中国は当然ながら国家としての自信を付け、今日の日中関係においても力関係は自らに有利に傾いていると思っているだろう。当然ながら、中国は日本が経済安全保障分野でも米国と関係を強化することを良く思っておらず、日米のデカップリングを狙っている。一方、バイデン政権は先端技術分野などで、多国間による対中デカップリングに本腰を入れており、正に日本は今日米中対立の狭間で難しい舵取りを余儀なくされている。

中国側も日本が置かれている状況を把握しており、今回の対日ビザ発給停止も国内向けアピールという思惑もあろうが、日本を政治的に揺さぶり、その後の日本の姿勢・行動を見極める狙いもあったはずだ。2010年の尖閣諸島での中国漁船衝突事件の際、中国側は突然日本向けレアアースの輸出停止に打って出たが、米中対立が長期的に続く中、今後中国が日本に対して経済攻撃をエスカレートさせてくる恐れも排除できない。

仮にそうなった場合、中国依存が強い日本企業が大きな影響を受けることは想像に難くなく、各日本企業としてはそういったリスクをできるだけ回避するためにも、今後経営戦略の中で政治リスクを強く意識し、国内回帰や第3国へのシフトなどを検討する必要があろう。今、正に企業独自の安全保障が求められているのである。

【執筆:和田大樹】