インドの首都ニューデリーにおいて2025年11月10日夜に発生した車両爆発事件は、テロの可能性も視野に入れた捜査が進行しており、インド国内の治安情勢に対する懸念を再び高めている。

この事件の事実関係から、背景にある過激派組織の構造、そして日本企業への影響と対策について解説する。

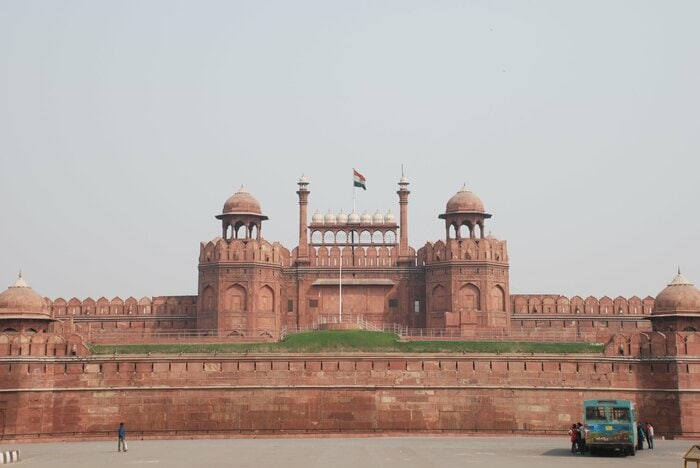

世界遺産付近での無差別攻撃

2025年11月10日夜、インドの首都ニューデリーの中心部、世界遺産「赤い城(ラール・キラー)」に近い地下鉄駅の側で、走行中の車両が爆発する事態が発生した。

この場所は多くの観光客や地元住民が行き交う、人通りの多いエリアであり、その無差別性が事態の深刻さを示唆している。

報道によれば、赤信号で速度を落とした乗用車が爆発し、周囲の複数の車両や通行人を巻き込んで炎上した。この爆発により、これまでに少なくとも8名が死亡、20名前後が負傷したと伝えられている。

インドのシャー内相は、現場を視察した上で「テロの可能性を排除せず捜査を行う」と明言しており、テロ対策部隊を含む捜査当局が、爆発物の特定や監視カメラの映像解析など、事件の全容解明に向けた徹底的な調査を進めている状況にある。

実行組織の背景

インドにおけるテロの脅威は多層的であるが、これまでの同国を取り巻くテロ情勢の観点から、以下2つの可能性が考えられる。

まず、パキスタンを拠点とするイスラム過激派の動きである。

インド国内、特に北部ジャンムー・カシミール準州においては、パキスタンを拠点とするイスラム過激派組織によるテロ事件、テロ摘発が断続的に続いている。

特に記憶に新しいのは、2025年4月22日にジャンムー・カシミール準州の著名な観光地であるパハルガームで発生したテロ事件である。この事件では、外国人観光客を含む民間人26名が銃撃により犠牲となり、パキスタンに根拠を置くイスラム過激派ラシュカレ・タイバ(LeT)の分派組織である抵抗戦線(TRF)の関与が報じられている。

この組織による観光客を狙った攻撃は、インド国内の治安に大きな衝撃を与え、インド政府はパキスタンに対する外交的報復措置を講じるなど、両国間の緊張が急速に高まる要因となった。

インド政府は、パキスタンがテロ組織を支援しているとして強く非難し、国内での武装組織インフラに対する摘発と、越境テロ対策を強化している。

対外的攻撃性を増すISKPの脅威

もう一つの可能性として、アフガニスタンを拠点とするISKP(イスラム国ホラサン州)の関与の可能性も排除はできない。

ISKPは近年、活動範囲をアフガニスタン周辺国に留めず、イランやロシアで発生した大規模テロ事件に関与したとされ、その対外的攻撃性への懸念が国際社会で急速に高まっている。

特に欧州ではISKP関連の逮捕や摘発が相次いでおり、国際的なテロの脅威の焦点の一つとなっている。ISKPは、中国やインドを敵視する姿勢を公に示しており、インド国内においてもソーシャルメディアなどを通じてリクルート活動を行うなど、その影響力を拡大しようと触手を伸ばしてきた。デリーでの爆発が、こうした国際的なテロネットワークと連携する者たちによって引き起こされた可能性もあろう。

過去の教訓:邦人犠牲者を出したムンバイ同時多発テロ

インドにおけるテロの脅威は、決して対岸の火事ではない。

2008年11月に発生したムンバイ同時多発テロ事件では、市内の主要なホテルや駅、レストランなどが武装集団に襲撃され、外国人を含む166名が犠牲となった。

この事件では、邦人1名も犠牲となっており、これは、テロの標的が無差別に外国人ビジネスパーソンや旅行客に及ぶことを示す痛ましい教訓となった。この過去の経験は、インドに滞在する全ての日本人に対し、常にテロへの警戒心を抱き続けることの重要性を強く訴えかけている。

日本企業への影響と安全対策の強化

近年、インドは巨大な消費市場としての成長性から、日本企業にとって戦略的な重要拠点を占めるようになってきている。

しかし、デリーでの事件が示すように、この経済的魅力の裏側には、テロという潜在的な安全保障上のリスクが常に存在している。日本のメディアでは大きく取り上げられなくとも、インドの治安・情報機関からは、国政選挙やG20などの大規模な政治イベントのタイミング、また重要インフラを標的としたテロの可能性などに関するアラートが断続的に発信されているのが現実である。

このような状況下で、日本企業はテロの脅威を過小評価することなく、以下の対策に再び意識を高める必要がある。それは、テロに関する情報収集体制の強化である。

現地の日本大使館・総領事館からの注意喚起、外交・安全保障シンクタンクなどから発信される分析レポート、そして現地報道を多角的に収集し、危険度を正確に評価する能力を持つことが重要となる。

また、収集したテロ関連のアラートや危険情報を、駐在員だけでなく、出張者や現地採用スタッフを含む社内全体で迅速かつ確実に共有する仕組みを構築し、危機意識を浸透させることが、従業員と事業を守るための喫緊の課題である。

テロの脅威は事業継続を揺るがしかねないリスクであり、セキュリティ対策を経営における最優先事項の一つとして位置づける必要がある。