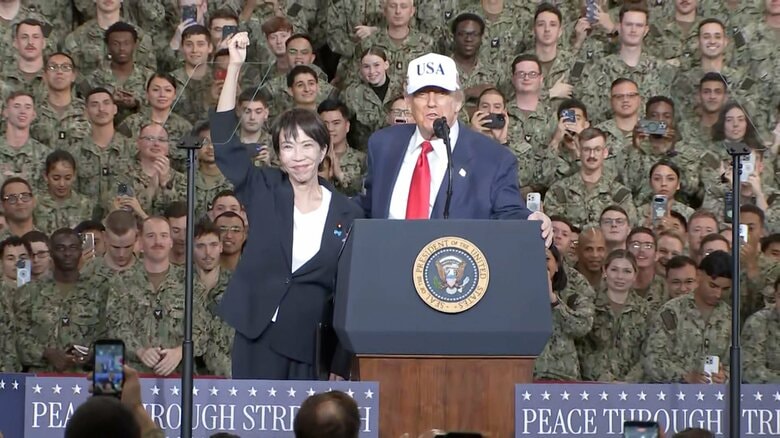

高市首相がトランプ大統領に対し、ノーベル平和賞の推薦の意向を伝えたとされる。

このニュースは国内で賛否両論を巻き起こしているが、その是非論を超えて、我々はその背後にある、日本外交の新たな「ディール(取引)」的戦略、すなわち「高市流ディール」の存在とその狙いについて深く考察する必要がある。

「おもてなし」の先行投資と譲歩の引き出し

高市首相がノーベル平和賞推薦の意向を示したのは、10月下旬に行われた日米首脳会談でのことであった。

この会談で日本側がトランプ大統領に対して見せたのは、日米同盟の深化という友好関係の演出だけではなく、具体的な「おもてなし」という名の先行投資という背景も見え隠れする。

この「おもてなし」には、大規模な対米投資の増大計画の提示に加え、トランプ氏が強く望むとされるノーベル平和賞への推薦という、極めて個人的かつ政治的な「喜び」の提供が含まれていた。

この一連の行動の背後に見える高市政権の戦略的意図は明確である。それは、「日本は米国が喜ぶことは最大限やっているのだから、日本の核心的利益に関わる問題においては、米国側も忍耐強く、日本の事情を理解し、譲歩してほしい」という、戦略的な譲歩の引き出しであった。

このディール戦略の成功は、会談直後の反応に見ることができた。

具体的には、米国は最近、友好国や同盟国に対してロシア産エネルギーの輸入停止を強く求めてきたにもかかわらず、日米首脳会談において、日本側がエネルギー安全保障上の観点からロシア産LNGの輸入停止は困難であるという意向をトランプ大統領に伝えた際、米国側から大きな批判や圧力は顕在化しなかったという事実がある。

これは、高市首相が提供した「おもてなし」の代償として、トランプ政権が日本の「核心的利益」(エネルギー安定供給)に一定の理解と譲歩を示した結果と見ることもできる。

経済的現実主義と「半導体ディール」の教訓

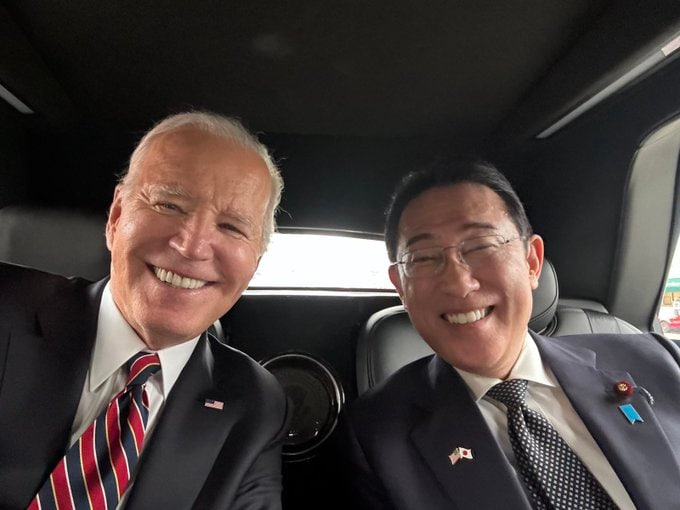

このディール的外交の萌芽は、すでにバイデン政権下における先端半導体輸出規制への対応にも見受けられた。

バイデン政権は、対中技術競争の激化を背景に、日本に対し先端半導体関連の輸出規制への同調を強く要請した。

当時の岸田政権はこれに歩調を合わせる形で中国への輸出規制を開始したが、その規制の厳格さや適用範囲は、米国が求める水準よりも意図的に緩やかなものにとどまった経緯がある。

ここに見え隠れする思惑は、まさにディールであった。

日本は、米国の要請に応え、安全保障上の歩調は合わせるが、中国との経済関係は切っても切れない生命線であり、日本の国益にとって極めて重要だ。

そのため、日本が足並みを揃えている事実をもって、経済的ダメージを最小限に抑えるための日本の事情を米国に理解させ、過度な要求を牽制する意図が透けて見える。

これは、日本が単に米国の要求に従う「イエスマン」ではなく、自国の国益に基づき、同盟国との関係においてさえも戦略的な立ち位置を確立しようとする経済的現実主義の現れと言えよう。

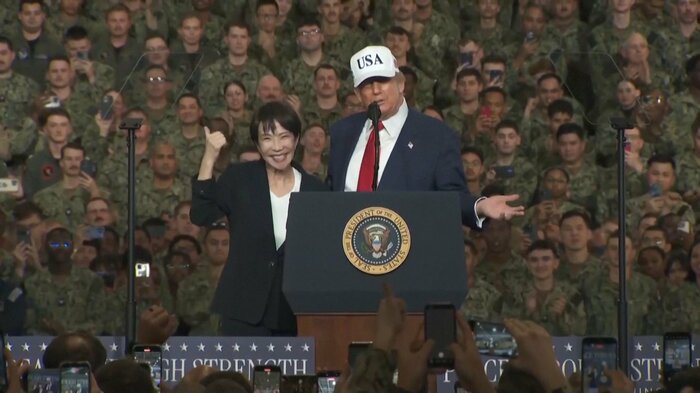

高市流ディールが目指す日本の「戦略的自律性」

高市首相がトランプ氏にノーベル平和賞推薦の意向を伝えたという一連の行動は、単なるリップサービスや個人的な関係構築だけではない。これは、「対米貢献」を外交カードとして使い、日本の「核心的利益」を守り抜くための戦略的な布石であり、今後の日本外交の試金石となるであろう。

この高市流ディールは、米国に対して最大限の「貢献」というカードを差し出すことで、日本の「要求」というディールを通す手法を確立しようとしている。

具体的には、対米投資の増大、ノーベル平和賞推薦、防衛費増額など、米国、特にトランプ氏(そしてその支持基盤)が最も価値を置く分野への積極的な関与を「貢献カード」として継続する一方、エネルギー安定供給、対中経済関係の維持、国内産業の保護など、日本の存立と繁栄に直結する分野では、米国の要求に対して「待った」をかけ、譲歩を引き出す「核心的利益の堅持」を目指す。

さらに、このような先行的な「おもてなし」は、トランプ氏の後継者のような大統領が今後誕生したとしても、日本にとっての政治リスクを軽減する目的も持つ。

トランプ氏が重視する「取引」重視の姿勢は、同盟国に対しても過酷な要求を突きつける可能性があるが、高市首相の行動はトランプ氏との間に「貸し」の口座を開設し、将来的な過度な要求や摩擦が発生した際の「保険」として機能する可能性もある。

今後の日本外交の方向性

今後、世界は米中対立の長期化や保護主義の台頭により、一層複雑な様相を呈するであろう。

日本は、経済的な結びつきが深く、安全保障上の脅威となりうる中国、そして、自国の利益を最優先する米国という二つの大国の間でバランスをとるという、綱渡りのような外交を強いられる。

高市流ディールは、この困難な時代において、日本が単なる「追従者」ではなく、「戦略的自律性」を持つ主体として振る舞うための一つの答えを示唆している。

日本は、今後も対米投資や安全保障面での協力など、米国に貢献する政策を強化しつつ、その「貢献」をテコとして利用するべきだ。

ロシア産LNG問題や対中経済関係など、日本の核心的利益に触れる問題では、米国に「もの言わぬ」ことの譲歩を戦略的に引き出すディール的外交を、より洗練させていくべきである。

これは、同盟関係を深化させつつも、国益を優先するための現実的かつ狡猾な外交戦略であり、日本の生き残りをかけた重要な試みとなる。高市首相のノーベル平和賞推薦の意向は、その戦略の幕開けを告げる、象徴的なアクションであったとも言えるだろう。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】