43人が犠牲となった1991年の雲仙・普賢岳噴火災害から、2022年で31年。

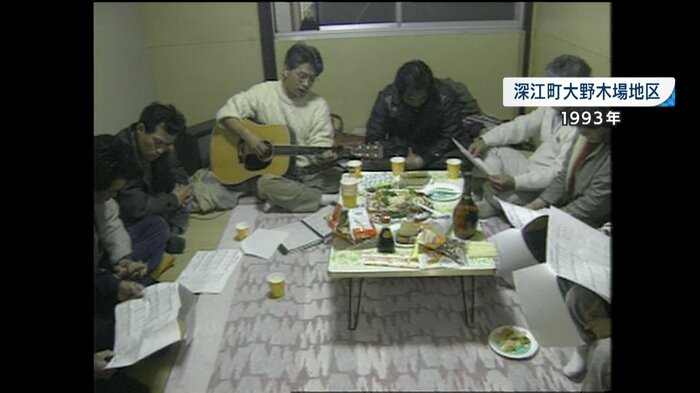

火砕流で校舎が焼け落ちた、長崎県南島原市の大野木場小学校では、毎年焼失した日の9月15日に、災害を語り継ぐ集会が開かれている。その大野木場小には、「第二の校歌」とも言うべき愛唱歌がある。今も歌い継がれる曲を作詞・作曲した男性の思いを取材した。

それまでとルートを変え…学校・住宅・街を飲み込んだ火砕流

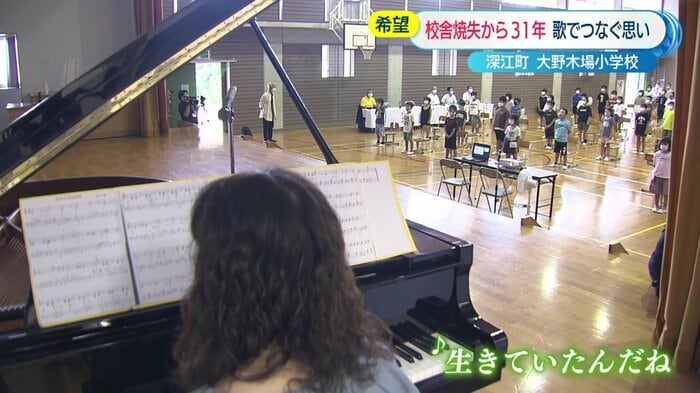

2022年の集会。大野木場小の5年生が、災害について学んだことを発表した。

児童発表:

体育館も、教室も、校庭のイチョウの木も焼けてしまいました

その傍らで子どもたち見つめる、一人の男性がいた。長崎市在住の音楽家・寺井一通さんだ。

大野木場小は、島原市の隣に位置する深江町にある小さな学校だ。火砕流発生前、噴煙を時折見上げながらも、元気に校庭で遊ぶ子ども達の姿が映像に残されている。

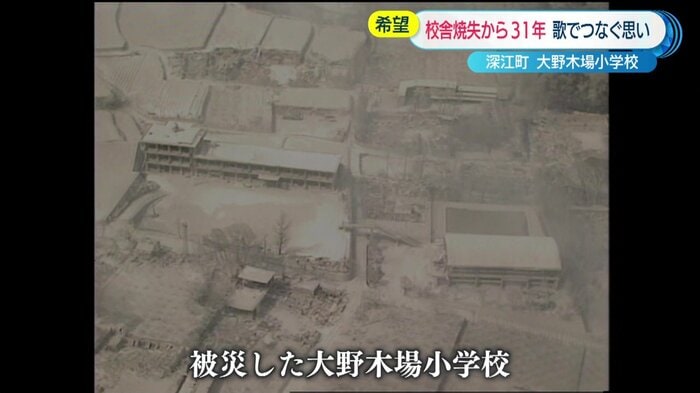

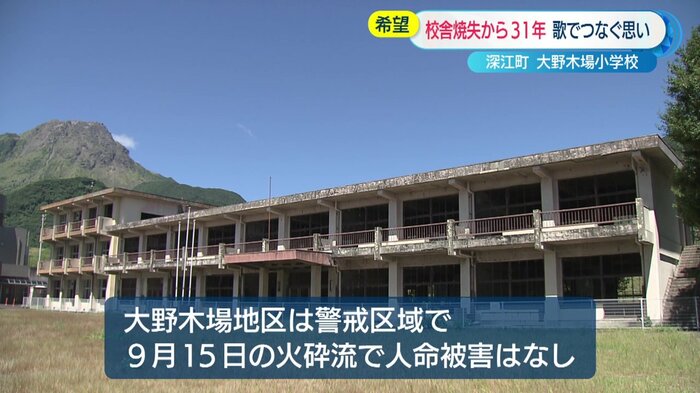

しかし1991年6月以降、大規模な火砕流がふもとの集落を襲い始めた。9月15日には、それまでの島原市側とはルートを変え、火砕流が深江町の大野木場地区に達した。住宅や学校など200棟以上の建物を焼き尽くし、大野木場小もこの時に焼失した。

長崎市在住の音楽家・寺井一通さんは、当時をこう振り返る。

長崎市在住の音楽家・寺井一通さん:

まずショックでしたね。こういうことが自分の人生の中で起きるなんて思ってないじゃないですか。自然災害の怖さみたいなものを、強く感じたのを覚えていますね。こんなにも根こそぎ、自分たちの暮らしを奪っていくものなんだというのをね。

でも本当に、子どもたちの命が奪われることなく、ことがすんでよかったなあという感じはしてますね

大火砕流が発生した1991年の6月3日以来、大野木場地区も立ち入りが禁止されたため、9月15日の火砕流での犠牲者はいなかった。

被災者から聞こえた“普賢岳を恨んでいない”の声 どうやって語り継ぐ?

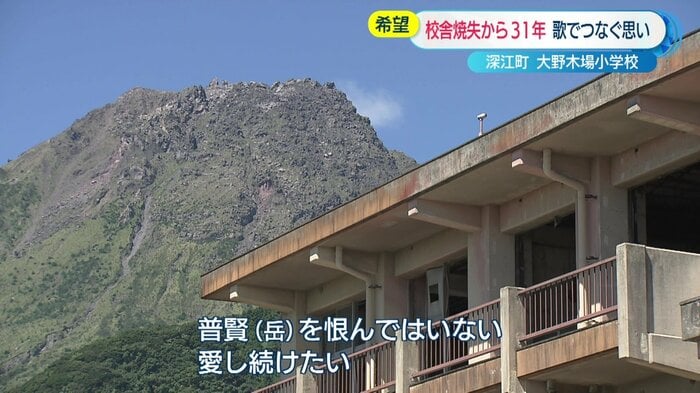

そんな、自分の街や学校を失ってしまった地域の人から聞こえた言葉は、寺井さんにとって強く印象に残るものだった。

音楽家・寺井一通さん:

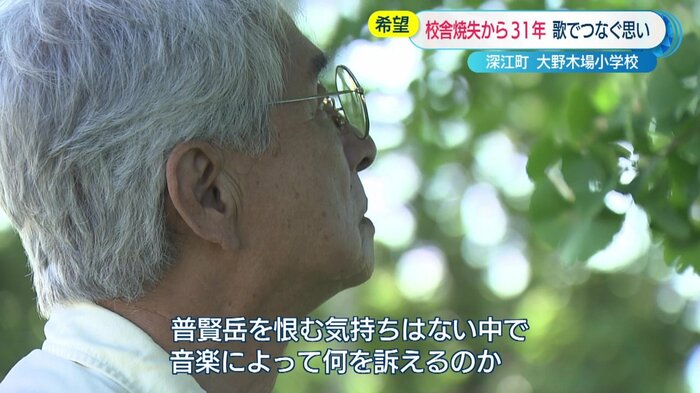

普賢を恨んではいない。愛し続けたいという、その地域の人たちの思いが、一番僕の印象に残っていますね

寺井さんは、焼失した大野木場小学校をテーマに曲を作ることにした。しかし、曲作りにおいては難しさもあったという。

音楽家・寺井一通さん:

普賢岳を恨む気持ちが全く無いという中で、さて何を訴えた内容のものにするのか。音楽によってその辺の難しさが一番ありましたよね

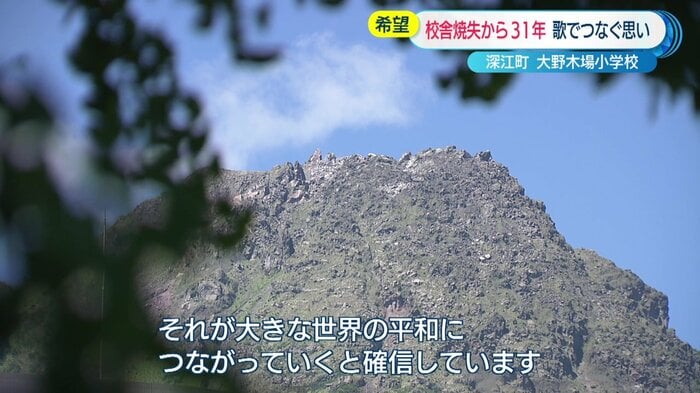

寺井さんは、火砕流で幹が焼け焦げながらも新しい芽を吹いた「校庭のイチョウの木」を、テーマのひとつに選んだ。

音楽家・寺井一通さん:

春に芽が出たという知らせをいただいて、ここに来たときに「これだ!」という思いはね、多分に作り手としての思いとしてあった。

よし!これを、このイチョウの木に思いを寄せて作った歌で、みんなを前向きに、これからも強く生きていくぞみたいな、そういう応援歌になればいいなみたいな気持ちだった

原爆や平和・公害など、社会性のあるテーマで曲を作り続けてきた寺井さん。普賢岳の噴火災害後、何度も深江町に足を運び、校舎を失った子どもたちや地域の大人たちを元気付けようと、楽曲を制作してテープにした。

そして全国各地のコンサートで支援を呼びかけながらテープを販売し、新しい校舎が完成した2000年、その収益金でグランドピアノを寄贈した。

数年後に芽吹いたイチョウの木 噴火を知らない世代にも歌い継がれる

大野木場小では災害の教訓を伝え続けようと、毎年、校舎が焼けた9月15日をメモリアルデーとして集会を開いている。

30年の節目の年にあたる2021年には特別に、当時の先生や寺井さんから話を聞く予定だったが、新型コロナの感染拡大でやむなく中止に。企画はそのまま2022年に持ち越されていた。

集会では、31年前の出来事に思いを馳せながら、児童たちが心をひとつにして第二の愛唱歌「生きていたんだね」を合唱した。

♪「生きていたんだね」(一部抜粋)

「お前のように僕たちも私たちも前を(前を)向いて歩いていきたい」

音楽家・寺井一通さん:

どうか命を大切にしましょう。命を肯定する立場でうたっていきましょう。それが大きな世界の平和につながっていくんだと確信しています

火砕流に耐え、災害から数年後に芽をふいた、被災校舎の校庭のイチョウの木。その生命力や命の尊さを表現したこの曲は、災害を知らない子どもたちにも校歌と同じように親しまれ、歌い継がれている。

(テレビ長崎)