病気や障害のある家族の介護や幼いきょうだいを世話する子ども、いわゆるヤングケアラーの実態を把握するため、沖縄県は9月12日から児童・生徒を対象にした初めての調査に乗り出した。

少なくとも1000人超 実態把握し支援へ

適切な支援に繋げるため、どのような取り組みが求められているのだろうか。

具志川中学校 神谷圭一教諭:

このアンケートの調査はあなたの普段の生活や困り事を聞いて、どのような支援があったほうがいいか考えるために行うものです

この実態調査は、ヤングケアラーの支援に繋げようと、沖縄県内の小学5年生から高校3年生の約13万人を対象に実施されるもので、学校が配布するタブレットなどを使ってインターネット上で回答を得る(希望する児童生徒には紙の調査票も配布)。

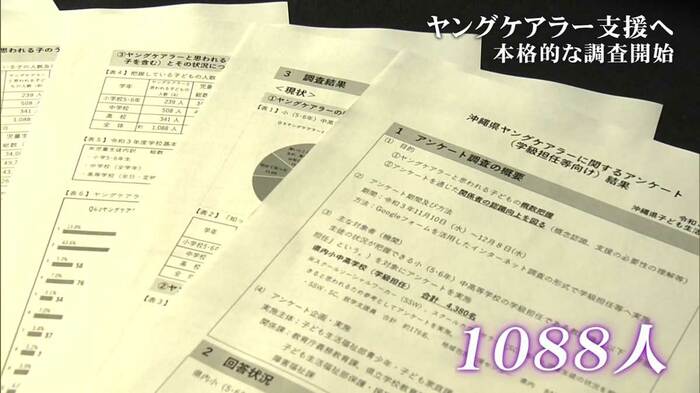

ヤングケアラーとは、病気や障がいのある家族の介護や、幼いきょうだいの世話をしている18歳以下の子どものこと。県が2021年11月に学級担任を対象にした調査では、少なくとも県内にヤングケアラーと思われる子どもが1088人いることが明らかになっている。

県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 新里修一 班長:

より適切な支援に繋げられるように、まずは実態把握に繋げていきたいと考えています

県が児童生徒を対象にした調査は今回が初めてだ。

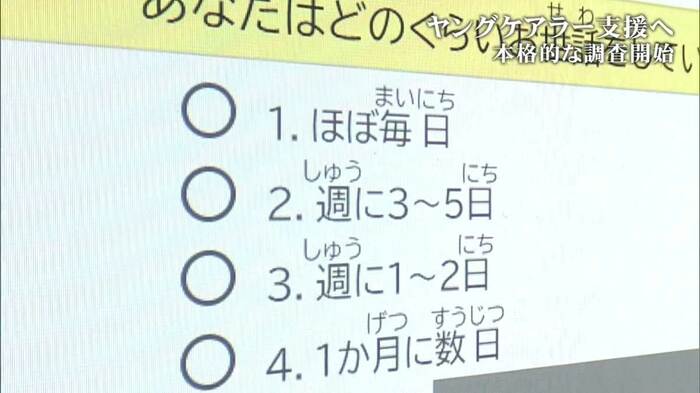

2021年、国が実施した調査をもとに作られたアンケートでは、「家族の中に世話をしている人がいるか」「ケアの頻度」「学校生活に影響は出ているか」など約30の設問がある。

学校現場でヤングケアラーなどを支援するスクールソーシャルワーカーの具志堅さんは、今回の県の調査を評価している。

スクールソーシャルワーカー 具志堅新志さん:

自分がヤングケアラーに該当するか分からない子でも、記入していくうちに「もしかして自分はヤングケアラーかもしれない」と気づく内容にもなっている

ヤングケアラーと行政の各部署をつなぐ”専門支援員”

重要なのは当事者を発見するだけでなく、適切な福祉サービスに繋げることだ。

スクールソーシャルワーカー 具志堅新志さん:

次はこのアンケートをいかに活用して、誰がどのように活用するか。児童生徒がケアする相手が高齢者だったら地域包括、障がいがある方だったら障害福祉課、ひとり親世帯だったら児童家庭課というように、ケアの内容によって支援する機関がバラバラなので

ヤングケアラーの支援は、医療や福祉、教育など様々な観点から行う必要がある。しかし、自治体の中でも管轄する部局が複数にまたがってしまうため、いかに部局間で連携をとるかが課題となっている。

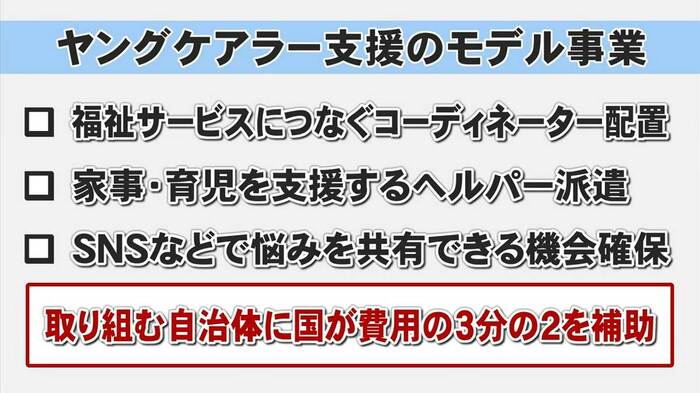

こうした状況を改善するため、国は2022年から自治体と協力したモデル事業を始めている。

沖縄大学 名城健二教授:

「ヤングケアラーコーディネーター」を配置しましょうという動きがあって、コーディネーターが横断的に色んな部署を連携し、ヤングケアラーを支援していくという流れになっています

「ヤングケアラーコーディネーター」とは、県や市長村の福祉や子ども関連の部署に配置され、当事者と関係機関とのパイプ役となる専門の支援員。

国が費用の3分の2を補助し、すでに大阪や福岡、長野などにはヤングケアラーコーディネーターが配置されている。

沖縄大学 名城健二教授:

地域のヤングケアラーに関する情報を集約して、まさしくコーディネートして支援する役割を担う。次年度以降、沖縄県には率先して配置してヤングケアラーの支援に取り組んで頂きたいなと思います

県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 新里修一班長:

今回の調査結果を踏まえて、より適切な方に適切な支援がいくような形に努めていきたいと考えております

実態調査に沖縄独自の設問 その狙いは

ヤングケアラーの適切な支援に向けた第一歩として始まった、児童生徒への実態調査。沖縄独自の設問として「将来の希望進路」を聞いている。その理由は…。

県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 新里修一班長:

家庭の事情でなかなか望む進路に進むことができない方々もいると思いますので、本来求める進路に進むために、県としてどのような支援ができるのか、参考にしたいと考えております

たとえ家族をケアしていても、自分の夢や未来を諦めない…。社会全体でヤングケアラーを支えるために動き出している。

2022年から厚生労働省が実施するモデル事業には、ヤングケアラーコーディネーターの配置の他に、家事やきょうだいの育児を支援するヘルパーの派遣、ヤングケアラーがSNSなどで悩みを共有できる機会の確保などを行っている。

沖縄県内のヤングケアラーを調査する沖縄大学の名城教授は、「先行して実施された糸満市の調査では、幼いきょうだいを世話しているヤングケアラーが多いという結果が出ているので、早めに国の育児ヘルパーの派遣事業を活用して欲しい」と話している。

(沖縄テレビ)