7月20日夕方、芥川賞と直木賞が発表されます。今回芥川賞にノミネートされた5作品は全員が女性作家です。

近年躍進を続ける女性の作家たち、なぜ、ここまで存在感が高まっているのでしょうか。その背景に迫ります。

史上初!芥川賞候補作は“全員女性作家” 背景に何が

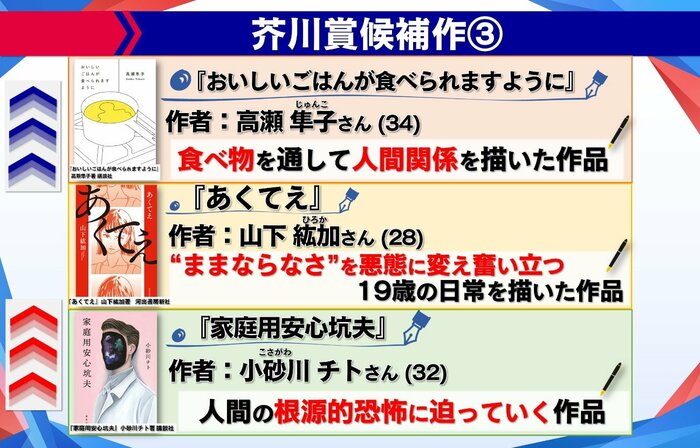

今回、芥川賞の候補となった5作品はこちら。

小砂川チトさん作の「家庭用安心坑夫」(かていようあんしんこうふ)。

そして、鈴木涼美さん作の「ギフテッド」、高瀬隼子さんの「おいしいごはんが食べられますように」、年森瑛さんの「N/A」、山下紘加さんの「あくてえ」の5作品です。

1935年の創設以来、芥川賞候補者全員が女性なのは初めてのこと。

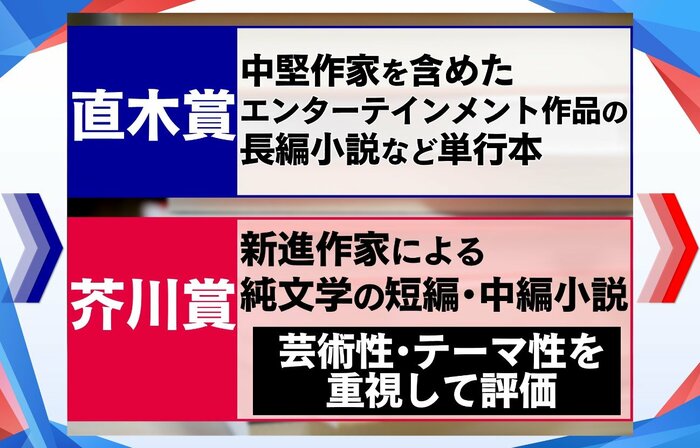

この「芥川賞」、新進作家による純文学の短編・中編小説から選ばれ、「芸術性・テーマ性を重視して評価」されるものです。これまでの受賞した方々の男女比をみてみると…、

最新のデータである2022年1月までは、女性が3割受賞していました。ただ、平成以降の受賞者に絞って見てみると、女性の割合は、約4割まで増えてきているというのが現状です。女性作家の存在感の高まりの背景に何があるのでしょうか。

“女性作家ならでは” 社会に感じる違和感

一つのきっかけとなったのは、1986年、男女雇用機会均等法が施行されたことです。施行された翌年に、芥川賞と直木賞に初めて、女性選考委員が誕生しました。時代としては、その後女性の社会進出というものが増えていきました。

明治大学文学部の伊藤氏貴教授によると、その中でも意識に変化があったといい、「以前は、当たり前だと思っていた社会、つまり男性中心の社会、これが近年は、当たり前ではない社会に変化している」と指摘。「当然女性が入ってくることもそうですが、女性から見た、男性社会への違和感。こうしたものに目を向けられるようになった時代であり、その変化が背景にあります」と話します。

加えて、そもそも作家は社会への違和感を感じて、それを題材に選ぶ傾向があると言います。

昨今も話題となった「ジェンダーギャップ指数」、日本は世界に遅れをとって、116位。また、これまで男性しかいなかった日本大学の理事長に、林真理子さんが就任。女性のトップ就任が大きなニュースとなりました。

このような社会情勢から、女性作家が「問題提起したい」と感じる世の中が、まだ、日本にあるということが背景にありそうです。

では、その女性作家たちはどんな作品を描いているのか。“女性作家ならでは”のリアルな表現を見ていきます。

日常のさりげないリアル… 年森瑛『N/A』

年森瑛さんの「N/A」という作品は、第127回文學界新人賞を、異例の満場一致で受賞したという注目作品です。

主人公は、高校2年生の女性。「体から血が出るのが嫌」で、月経を止めるため、食事制限をするようになりますが、この行為により、周囲から拒食症とみなされるようになります。また、「かけがえのない他人」に憧れて、同性である女子大生と付き合いますが、これが同級生にバレてしまい「LGBT」とみなされるようになります。

こうしたことが、自分の中では葛藤であり、イラ立ちであり、ラベリングに抵抗していきたい、そういった心情を描いた作品です。

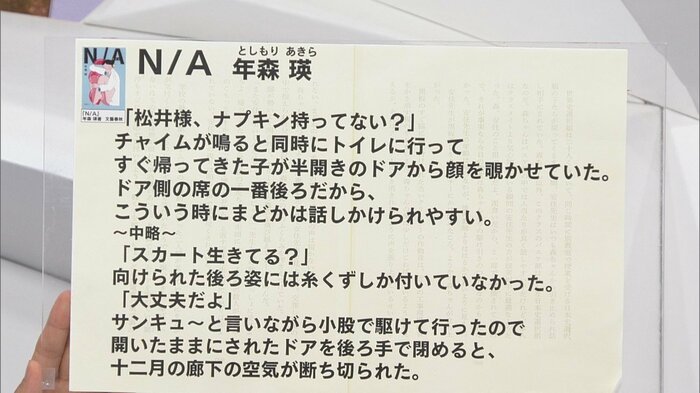

また、タイトルの「N/A」は、英語で「not applicable(該当なし)」という意味です。主人公が、性別というカテゴリーに分類されることへの違和感を描き、その題材を女性ならではの「生理」で描いています。この「生理」のわずらわしさを作品の中では、このように作者は表現しています。

「N/A」年森 瑛 著より:

「松井様、ナプキン持ってない?」

チャイムが鳴ると同時にトイレに行って

すぐ帰ってきた子が半開きのドアから顔を覗かせていた。

ドア側の席の一番後ろだから、こういう時にまどかは話しかけられやすい。

「スカート生きてる?」

向けられた後ろ姿には糸くずしか付いていなかった。

「大丈夫だよ」

サンキュ~と言いながら小股で駆けて行ったので

開いたままにされたドアを後ろ手で閉めると、

十二月の廊下の空気が断ち切られた。

教室内でのリアルなやりとりですが、伊藤さんによると、「女性同士のやりとり・身体描写などリアリティーがあるからこそ、生理の煩わしさも、より伝わる」といいます。

文芸評論家・明治大学文学部 伊藤氏貴 教授:

ここでいうリアリティーというのは、生理を生々しく描くということではなくて、むしろ、日常の中のさりげないリアリティーというのが、よく出ていると思います。

生理がいかに苦しいか、それをグロテスクのような生々しさで書くということなら、男性の作家でも取材したり、自分の想像で書くことができるかもしれません。しかしいま、ここに出ている、突然きてしまった生理に対して、ドアに一番近い子が借りられやすいことや、「スカート生きてる?」という言い方とか、「小股で駆けて行った」などさりげない部分は、男性には思い及ばない表現だと思います

「想像では描けない…」母と娘の増悪を描いた鈴木涼美「ギフテッド」

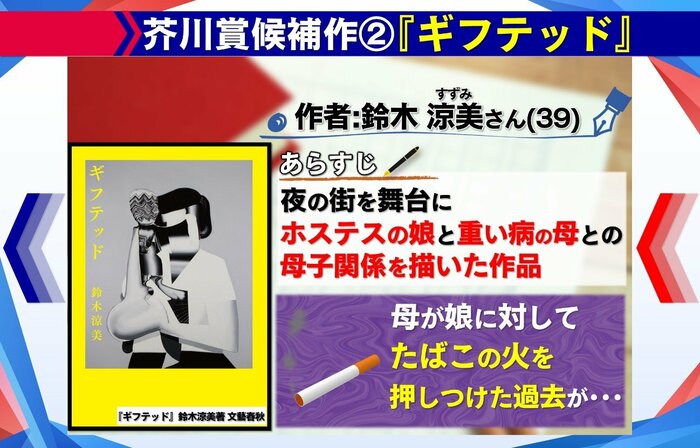

一方、鈴木涼美さんの「ギフテッド」は、夜の街を舞台とした作品。ホステスの娘と、重い病を抱えた母との、母子関係を描いています。

母が娘に対して、タバコの火を押し付けてしまったという過去があり、作中では、この憎悪が入り交じった娘と母の関係について、このように表現されています。

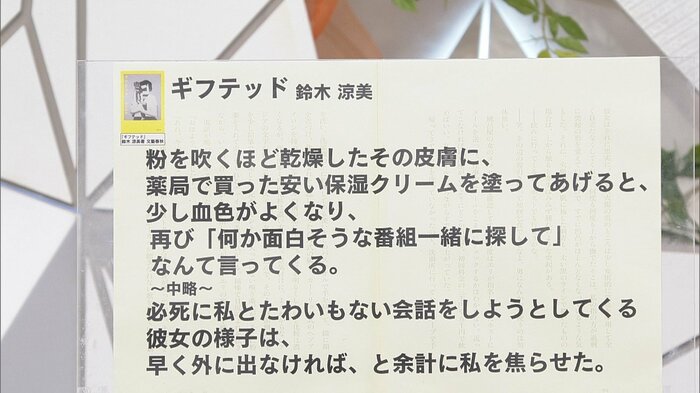

「ギフテッド」鈴木 涼美 著より:

粉を吹くほど乾燥したその皮膚に、薬局で買った安い保湿クリームを塗ってあげると、

少し血色がよくなり、再び「何か面白そうな番組一緒に探して」なんて言ってくる。

必死に私とたわいもない会話をしようとしてくる

彼女の様子は、早く外に出なければ、と余計に私を焦らせた。

伊藤さんは、「母と娘の憎悪を描いた作品は、ほぼ見たことが無い。同性間の微妙なニュアンスは、想像ではなかなか描けない」と評価しています。

言葉にしづらい感情を表現し、言語化する、これも女性作家の魅力かもしれません。

女性作家は“日常のちょっとした違和感を見つけ、共感できるテーマが多い”

その他の3作品も、様々な女性の身にどこかありえそうな場面が、それぞれのテーマで描かれています。

高瀬隼子さんの「おいしいごはんが食べられますように」は、食べ物を通して、人間関係を描いた作品。

山下紘加さんの「あくてえ」は、家族間の“ままならなさ”、この「ままならなさ」を悪態に変えて奮い立つ19歳の日常を描いた作品。

そして、小砂川チトさんの「家庭用安心坑夫」は、人間の根源的恐怖に迫っていく作品です。

こういったリアリティーが女性作家の魅力の一つですが、伊藤さん曰く「頭では男女間のギャップを理解していても、実感することが難しい」といい、女性作家は日常のちょっとした変化、違和感を見つけ、共感できる「読みたいテーマ」であることが多いと話します。さらに、「よりリアリティーのある表現だからこそ、その“違和感”が伝わりやすい」と評価します。

(めざまし8「わかるまで解説」7月20日放送)