結婚や夫婦の形は、一昔前と比較して大きな変化を遂げた。しかしそこに関わる法律は現状に追いついていない。その一つが「相続」だ。民法第890条にはこう記される。

「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」

この「配偶者」が指すのは、「法律婚」のパートナーのみ。住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている事実婚の夫婦であっても、自治体のパートナーシップ制度を申請した同性カップルであっても、法的に結婚していない限りそこに該当しない。

「そもそも同性カップルは法律婚を選びたくても選ぶことができません。事実婚の夫婦の中にも『夫婦別姓』が認められないために法律婚を選択できない人たちもいるのです」

弁護士の寺原真希子さんはそう語る。事実婚の夫婦、同性カップルの相続にまつわる問題はどう考えるべきか。具体的な対策も含めて寺原さんに話を聞いた。

コロナ禍で増える相続相談

寺原さんの元には、同性カップルや事実婚夫婦による相続相談がたびたび舞い込む。主な相談内容は、やはり「長年一緒に暮らして生計を共にしているけれど、相続権がないため何らかの代替策をとっておきたい」というもの。

相談に訪れるのは相続の話題が現実味を帯びる40〜50代が中心だが、「ここ数年は、コロナ禍で死の存在が一気に身近になったためか30代ぐらいの若い方からの相談も増えてきた印象があります」という。

とはいえ、当事者の大半はパートナーが亡くなって初めて相続問題に直面するのが実情だ。生前に何一つ対策を講じなかった場合、死後は自動的に「法定相続人」である親族に遺産が渡ることになる。「実際に、70代の同性カップルについて、こんな裁判例がありました」と寺原さん。

「お2人は40年以上いっしょに暮らして共同で会社も経営していたのですが、具体的な相続対策をする前に、片方が急死してしまいました。そのため、残された同性パートナーは財産を引き継ぐことができませんでした。

残されたパートナーは、亡くなったパートナーが生前に約束したという財産の引渡しなどを求めて提訴しましたが、その訴えが認められることはありませんでした」

今の日本においては、当事者が自ら対策せざるをえない。では、具体的にどんな方法があるのだろうか?

寺原さん曰く「一般的に考えられる主な対策は、(1)遺言書を作成する(2)生命保険の受取人をパートナーにする(3)生前贈与、死因贈与の契約を結ぶ、の3つです」という。

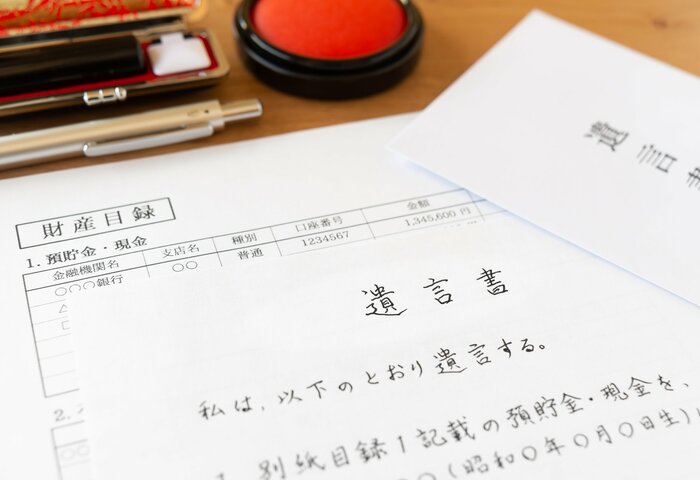

対策(1)遺言書を作成する

遺言書とは自分の死後の相続に関する「意思表示」をしておく書類だ。例えばすべての財産をパートナーに残したい場合は、遺言書にその旨を明記しておく。

形式には、個人的に書き残す「自筆証書遺言」と、公証役場で作成し原本を保管してもう「公正証書遺言」がある。

「ただし、自筆証書遺言は決まった様式に従って記載する必要があり、日付の記載がないなど1カ所でも様式が不足していると無効になります」と寺原さん。当事者の死後に遺言書の有効性をめぐって親族と争いになることを回避するためにも、公正証書遺言として作成するのがベストだという。

また遺言書を残す上でもう一点、気をつけたいのが親族の「遺留分」だ。遺留分とは、法定相続人に保障された「最低限の遺産の取得分」のこと。たとえパートナーにすべてを残す内容の遺言書を書いたとしても、当事者の両親などの法定相続人が存命だった場合はその遺留分が保たれる。

「遺留分は、それが侵害されたことを相続人が知ってから1年以内に請求しない限り主張できないので、遺留分を考慮せずに遺言を書く人もいます。ですが、残されたパートナーと相続人の間で争いが起こることを未然に回避したいと考えて、初めから遺留分を意識して『親には○○を残し、それ以外のすべてをパートナーに』と記す方もいます。

特に同性カップルの場合、日本ではまだカミングアウト自体できない人も少なくありません。亡くなって初めて親族とパートナーが顔を合わせるケースもあるでしょう。そのため、親族との関係を慎重に考えざるを得ず、遺留分を記すことで親族への配慮を見せる方もいるのです」

対策(2)生命保険の受取人をパートナーにする

生命保険の受取人をパートナーにすることで、相手に財産を残すことも可能だ。

近年、事実婚夫婦の増加や、自治体におけるパートナーシップ制度の広まりもあり、生命保険の受取人を法定相続人に限らず、事実婚や同性カップルのパートナーに指定できる保険会社が増えている。

ちなみに配偶者が死亡した際に受け取れる遺族年金については、それを定める法律に「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」も配偶者に含むと明記されている。

しかし、そこに該当するのは事実婚の異性カップルのみで、同性カップルは含まれないと国は解釈している。

対策(3)2人の間で生前贈与、死因贈与などの契約を結ぶ

生前贈与や死因贈与など、パートナー同士が合意の上で財産にまつわる契約を結んでおくことも相続対策となる。

生前贈与とは、本人が生きている間に親族や第三者に財産を移すもの。そして、死因贈与とは贈与する側が死亡した時点で、財産が相手に移転するという契約だ。

これらは特に公的機関へ届ける必要はなく、パートナーと2人で契約を交わせば成立する。しかし「死因贈与については、その契約書を、遺言書と同様に、公証役場で公正証書にしておくのが安心です」と寺原さん。

死後に、親族から死因贈与契約の有効性を問われることを避けるためにも、公的に存在を証明してもらうのが重要だ。

相続税の「配偶者控除」も一切適用されない

これらの対策を講じてようやく財産を継承した後、今度は相続税などの問題が立ちはだかる。「事実婚や同性カップルが財産を引き継ぐ場合には、法律婚の配偶者控除のような優遇措置が一切ありません」と寺原さん。

具体的には法律婚の配偶者には、相続した遺産のうち課税対象となるものの額が1億6000万円以内であれば相続税が課税されず、1億6000万円を超えた場合も『法定相続分』の範囲内であれば課税されることはない。また生命保険金についても法律婚の配偶者には「非課税枠」が存在するが、事実婚夫婦や同性カップルの場合は保険金の全額が課税対象となる。

もとより当事者たちには、相続対策の手続きの時間や手間、公証役場への申請費用、弁護士への相談費用などの負担がすでにかかっている。それに加えて相続税についても法律婚の配偶者と比較して大きく不利な税制に従わざるを得ないのが実情だ。

相続の不平等を解消するために

このように「不平等」とも言える法律を、どうすれば現状に合わせて変えていくことができるのだろうか。「そのためには2つの方向性があります」と寺原さんは語る。

「1つ目は、事実婚夫婦や同性カップルの実態を踏まえた権利・保護を認める『個別の裁判例』を積み上げていくことです。例えば、賃借人死亡後に事実婚の妻が家主から退去を求められた事案で、最高裁は、退去する必要はないと判断しています。また、これは相続ではなく不貞行為に基づく慰謝料請求の場面ですが、2020年3月、東京高裁は『同性間でも婚姻に準ずる関係として法律上保護されるべきだ』という判断を下しています」

いずれの裁判例も、法的に結婚しておらずとも、事実上婚姻関係と同様の事情にあるという『事実関係』に鑑みたものだ。「カップルの実態を重視した裁判例が増えていくことが望ましい」と寺原さんは言う。

「2つ目は、法律婚したくてもできない別姓希望カップルや同性カップルが法律婚という選択肢を持てるよう、国会で法律を改正すること。国会議員にその必要性を認識してもらう必要があり、そのために大切なのは社会を構成する一人一人の意識です」

事実婚夫婦や同性カップルはまだまだ少数派のため、当事者だけで声を上げたとしても社会には届きづらい。

「だからこそ、もしこの事態がおかしいと感じたなら、多数側にいる人たちこそ、ぜひ声を上げてほしいのです。そうでなければ、なかなか変化は進みません」

そう寺原さんは強調する。

「あらゆる人が多様な選択肢を持つことができ、どれを選んでも平等に扱われ、必要な保護を受けられる社会であること。それは結局のところ、この国に生きるすべての人にとって住みやすい社会でしょう。たとえ自分が異性愛者で、法律婚を選択できる立場だったとしても、別の面で『マイノリティ』になるケースは誰にでもあるはずですから」

将来、自分の子どもが何らかの理由で事実婚であったり、同性パートナーと共に暮らすことだってありえるだろう。すべての人が「生きやすい」と思える将来を築くこと。これが、現代を生きる大人たちの宿題なのかもしれない。

寺原真希子

弁護士(日本・ニューヨーク)。弁護士法人東京表参道法律会計事務所共同代表。「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団共同代表。公益社団法人「Marriage For All Japan - 結婚の自由をすべての人に」代表理事。選択的夫婦別姓訴訟弁護団。

取材・文=高木さおり(sand)