文化財や建物をそのままの姿で移動させる伝統工法「曳家」。500年以上の歴史がある土木工法で、建物を解体せずに移動させるのが特徴だ。一般社団法人「日本曳家協会」には、全国で約100社の会社が加盟している。

福井県鯖江市の建築とび工・熊野佳彦さん(57)は、40年間曳家の技を磨き続けてきた。その卓越した技能が評価され、2021年に国の「現代の名工」に選ばれた。

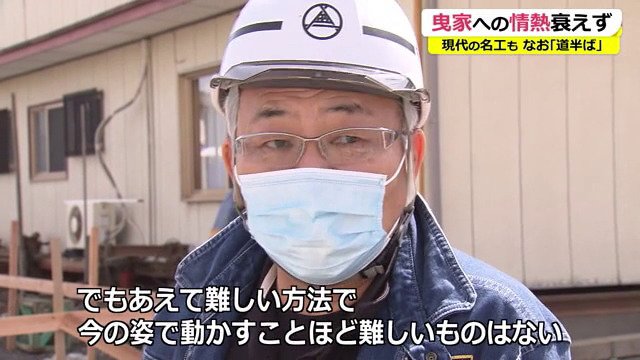

熊野佳彦さん:

解体することは誰でもできる。今の姿で動かすことほど難しいことはない。傷めてはいけないから。それを心掛けている

「財産を預かる仕事」長年の経験をもとに

熊野さんの施行実績は文化財から住宅、コンビニなど多岐に及ぶ。

2017年には石川県輪島市の曹洞宗大本山總持寺祖院の山門を、耐震工事のため約20メートル移動させた。この山門は国登録有形文化財で、高さ18メートルの幅20メートル。重さは推定で200トンとされる。

熊野佳彦さん:

財産を預かる仕事ですので、現状維持は当たり前。いつも我が身の財産、我が建物だと思い仕事をするよう、スタッフたちにも指導している

伝統的な曳家の工法は、移動前に畳や床を撤去してしまう。そのため施工の前後は、住人が仮住まいに一時的に引っ越すことを余儀なくされていた。

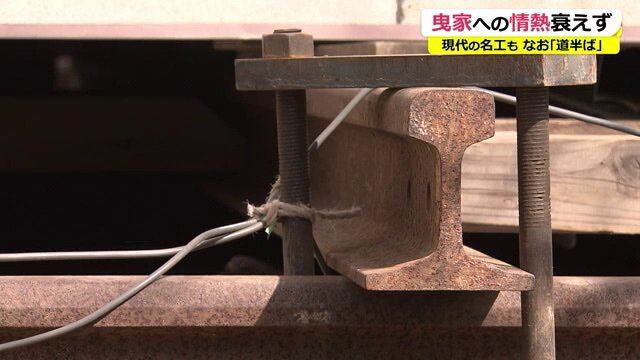

ただ、熊野さんがあみだした工法は、床を残したまま建物をレールに乗せて、移動させることができる。家財道具などをそのまま残すことができ、住人は移動中も建物内で日常生活を送ることができる。工期は通常、2週間から1カ月ほど。費用は新築工事の6~7割程度に収まる。

熊野さんは18歳でこの道に入った。建物の構造や使われている部材、地盤の硬さなどから、どこにどれだけの力を加えれば良いかを見極める。その技は数値化できない。

熊野佳彦さん:

いろんな経験値ですね。きょうはこういう風にやった、でも時間がかかった。じゃあ次はこういうやり方をしましょう。この繰り返し。一軒一軒違うから

ほとんど揺れず、わずか約15分で完了

福井県高浜町ではこの日、曳家工事が最終段階を迎えていた。この家は区画整理による道路の拡張で、約10メートル移動させる必要があった。

いよいよ移動が始まったが、家の中はほとんど揺れることなく日常そのもの。目的の位置まで移動させるのにかかった時間は約15分。住人が新聞を読んでいる間に完了した。

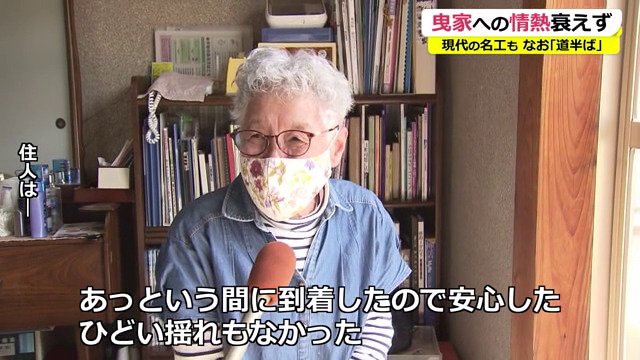

住人:

あっという間に定位置に到着したので安心した。ひどい揺れもなかったし。この場所から他の場所に行きたくなかったのと、私たちも頑張って建てた家なので愛着もある。この家にずっと住めるというのは快適

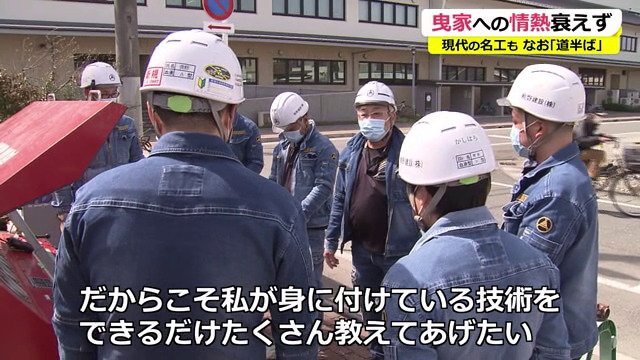

40年間の試行錯誤を経て、たどり着いた匠の技。次の目標は、その技を次の世代へ継承することだ。

熊野佳彦さん:

天災、建物が傾いたなど、これはすべて曳家の技術で直せる。だから曳家の技術自体はなくなることはないと思う。だからこそ、私が身に着けている技術をできるだけたくさん教えてあげたい。なおかつ、私も勉強しながら今の技術を改良していきたい。死ぬまで道半ばでしょうね

(福井テレビ)