愛媛県松山市の高浜地区は、西日本豪雨で大きな被害があったにもかかわらず1人の犠牲者も出なかった。地元住民の防災意識の高さが大きな要因といえる。

そんな防災の先進地区が直面する課題、それは記憶の風化と新型コロナウイルスだ。

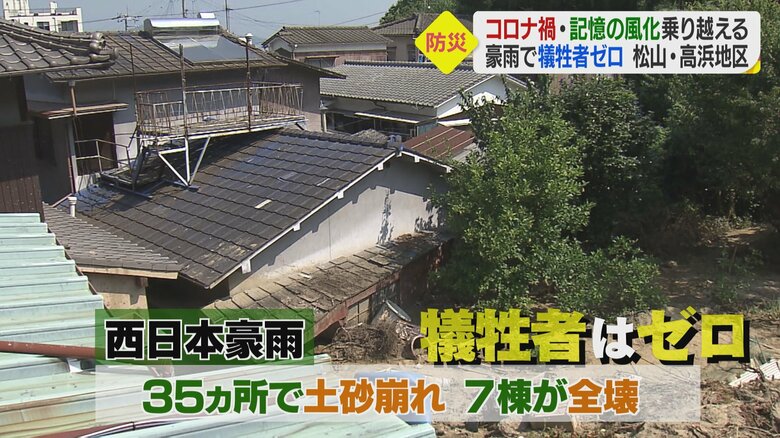

35カ所で土砂崩れ発生も“人的被害ゼロ”

住宅を押しつぶした大量の土砂。

2018年の西日本豪雨。海と急傾斜地に挟まれた松山市高浜地区は、35カ所で土砂崩れが発生、住宅7棟が全壊したが、犠牲者は1人も出なかった。

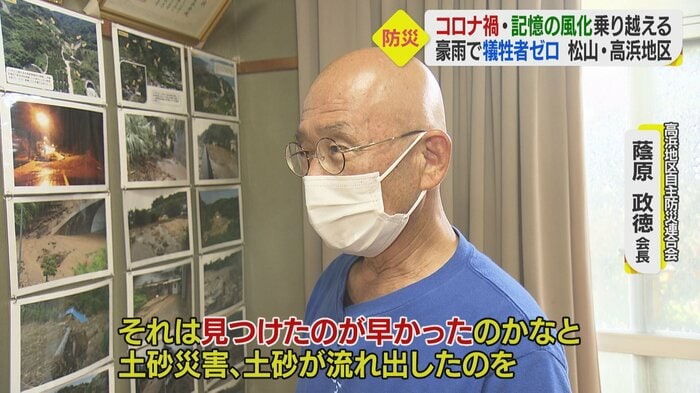

高浜地区自主防災連合会・蔭原政徳会長:

それはやはり、見つけたのが早かったのかなと。土砂災害、土砂が流れ出したのを。「すぐに避難してください」と各家に声かけながら、とにかく安全な建物に避難してもらいましょうと

当時、自主防災連合会のメンバーが中心となって住民に直接避難を呼びかけたことで、人的被害ゼロにつながった。

ただ、豪雨から3年が経ち「災害の記憶の風化」に危機感を強くしている。

高浜地区自主防災連合会・蔭原政徳会長:

(当時)これだけの災害が発生していても、高浜地域は広いので、海側のこの地域・場所だけが土砂災害が発生して、他のところは全然どうもないところもあるわけです。地域の方も、こんなところが発生したと全然知らない人もおられるわけです

避難所に避難できない…収容人数は希望者の4分の1

そこで連合会は、地元の人たちに改めて身近な危険箇所や避難場所を知ってもらおうと、2021年春にハザードマップを作り直して、全戸に配布した。

高浜地区自主防災連合会・蔭原政徳会長:

まず「知る」と。自分の家の周りの危ないところを知る。どういう危険があるか

このハザードマップには、避難所に関するある衝撃的な事実が記されていた。

それは「避難所に避難できない」というもの。

連合会による住民アンケートに対し、高齢者の8割が「災害時には家の近くの集会所に避難する」と回答。

しかし実際には、どの集会所も実際に収容できる世帯数は、避難を希望する数の4分の1程度しかなく、大幅に足りないことが分かったのだ。

その理由は、新型コロナの感染対策だ。

国の避難所運営のガイドラインでは、飛沫感染を防ぐには避難者同士の間隔を2メートルほど離す必要があるとされ、そうすると集会所の収容人数は従来の半分に制限されてしまう。

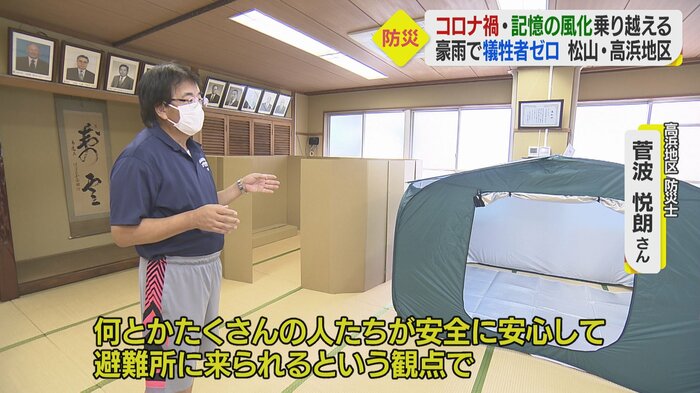

高浜地区の防災士・菅波悦朗さん:

何とかたくさんの人たちが、安全に安心して避難所に来られるという観点で、パーティションでの避難所、ワンタッチ式のテントを活用した避難所で、従前の避難者(の数)を収容できるよう、復活できるようになっています

避難者の間に壁を作ることで収容人数を増やしたい考えだが、自主防災組織だけの取り組みだけでは限界がある。

松山市防災危機管理課では、最寄りの避難所だけに集中せず、分散避難をするよう市民に呼びかけている。もし「避難指示」が出た地区で避難者が収容人数をオーバーした場合は、高校や大学といったより大規模な施設を避難所として新たに開設し、長期的な避難生活にも備えられるよう対応したいとしている。

「災害に絶対的なものはない」意識を持って備えを

西日本豪雨から3年。被害に遭った住宅が解体され、更地となった山際には、2021年4月、新たな砂防ダムが完成した。

高浜地区自主防災連合会・蔭原政徳会長:

こういう大型構造物ができて一安心ですね。ですけど、絶対的なものではないわけです。(災害の)心配がある意識は持っておいてくださいと。台風とか土砂災害の場合は、事前に気象情報が分かるので、準備ができる。そういう災害発生予測の時には、ぜひ情報を自分のものとして、どう動かければいけないかを意識し直していただきたい。今はもう、どこでどんな雨が降ってもおかしくないので

まもなく台風被害の増える秋になる。

秋の台風は移動速度も速く、被害が出やすいとされている。今のうちに住んでいる地域の災害リスクを知り、どこにどう逃げるのか考えておくことが大切だ。

(テレビ愛媛)