温暖化の影響などで日本各地で“想定を超える”大雨が相次いでいる中、これまであまり注目されていなかったリスクが、今、浮かび上がっている。

想定外の大雨で“溜め池決壊”のリスク

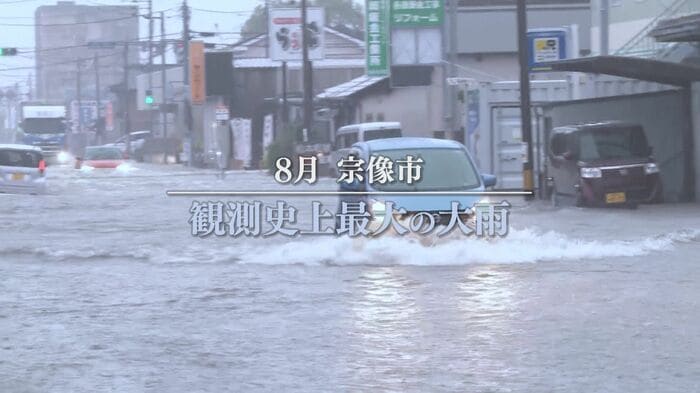

2025年8月、福岡・宗像市で発生した線状降水帯による大雨。観測史上最大の雨で、住宅の浸水や道路の冠水など大きな被害が出た。

10月に入っても県内で『大雨・洪水警報』が発表されるなど、“想定外”の大雨が日本列島を襲っている。

その裏に潜むリスク。それが『ため池の決壊』だ。2023年には、福岡・筑紫野市では大雨でため池が決壊し、流れ出した土砂が1キロほど離れた住宅地を襲っている。

今、国は、このような、溜め池の決壊を防ぐため、全国の自治体に農業用ため池の点検や対策を強化するよう呼びかけている。

溜め池を巡る状況は、九州最大の都市である福岡市も例外ではない。上空から見ると福岡市の山沿いには、幾つものため池が確認できる。

大きな川がない福岡市では、昔からため池が農業用水として欠かせない存在だったからだ。

福岡市の高島市長も、「福岡市では、200くらいのため池があって、現在、半分程度の調査が終わっていると思う」と現状を明らかにした。

溜め池ハザードマップ整備重要

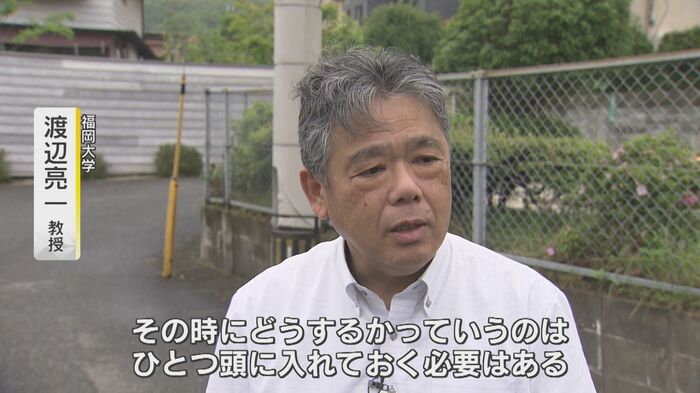

福岡大学で水害や防災について研究している渡辺享一教授に福岡市早良区梅林の『中尾池』を案内してもらった。

「地震の時は、この溜め池の水が全部出ていくと、浸水深で1.5m超えるぐらいの想定は、七隈川の流域、かなり下流の方まで広く被害が広がるので、その時にどうするかを頭に入れておく必要はある」と被害の可能性について注意を促す。

東日本大震災の際、福島県の藤沼湖は、堤防が激しい揺れで決壊し、下流の集落に住む8人が死亡、または行方不明となっている。

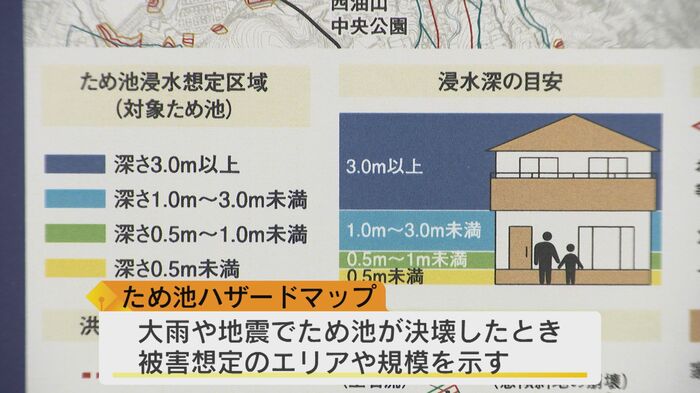

こうした被害を防ぐため、『ため池ハザードマップ』の整備が始められている。ため池が決壊した際、被害が想定されるエリアや規模を示したもので、福岡市の中尾池の場合は、最大で深さ3メートルを超える浸水が広範囲に及ぶ可能性が示されている。人々の命に関わる重要な情報だが、その存在を知らない人も少なくない。福岡市・天神で、『ため池のハザードマップ』の存在を市民に聞くと、「知らない」と答えた人がほとんどだった。

一方、日々の生活で常に危機感を持つ住民もいる。福岡市西区の女原地区の溜め池の下流に住む男性。

「溜め池が決壊したら、山の方、土地が高い方に逃げるとか、そういう頭はあります。大雨の度に、この辺もずっと浸かっていたから」と、いざという時の避難を考えていると話す。

ハザードマップで、浸水想定エリア内にある西都保育園の田中美日園長は、「もちろん、ハザードマップは知っている」とした上で、「もしもの時に備えた園児の避難場所が3カ所くらいある」と話す。

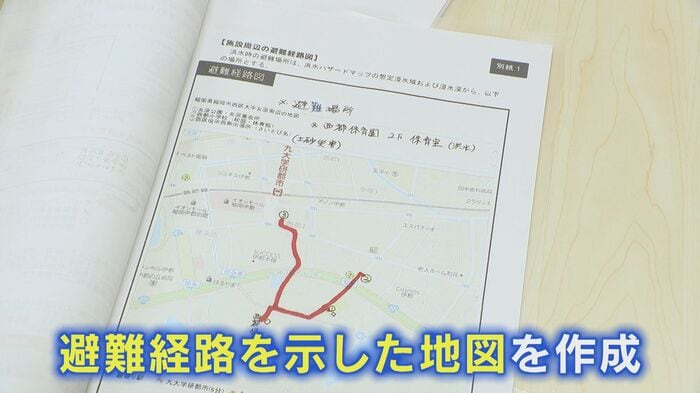

更に、この保育園では、避難経路を示した地図を作り、月に1度は避難訓練を行なっているという。「町内会長さんや地域の世話人の方とか、こういう状況の時は、こういう風に対処した方がいいよとか、教えて下さるので、相談しながらやっている」と話す。

全国に溜め池は、約21万カ所。大きな溜め池の70%以上が江戸時代以前に作られたとみられている。溜め池には、農業用水の確保だけでなく、大雨の際、川に流れ込む水を一時的に溜めて、洪水を防ぐ役割もある。

だからこそ渡辺教授は、メンテナンスをし、どれくらいの強度があるのか把握しておく必要があると指摘する。今後、溜め池をどのように活用していくのか。地域住民と共に総合的に考えていくことが求められる。

(テレビ西日本)