3月20日、宮城県沖を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生し、最大震度5強を宮城県の登米市、大崎市などの市町村で観測。東日本大震災の余震とみられ、気象庁は一時、宮城県の沿岸に津波注意報を発表した。

幸い今回の地震では津波による人的被害はなかったものの、注意報や警報が発表された場合に、どのように避難するべきか?今回、過去の教訓からすぐ行動できた人もいるだろうし、自身に置き換えて改めて確認した人もいるだろう。

そこでこの機会に、首相官邸のウェブサイトなどから、いざというときに津波から避難するためにとるべき行動を紹介したい。

津波警報・注意報の分類

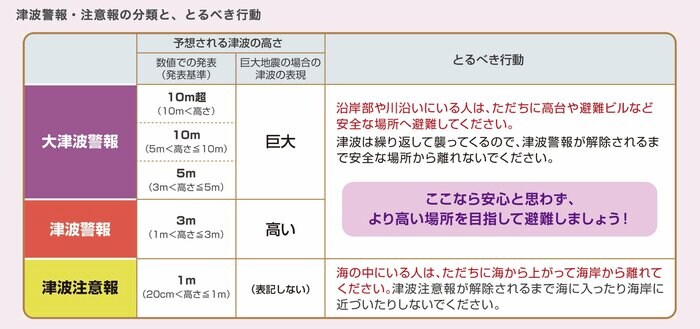

まず地震が起きた際に出される注意報・警報は、予想される津波の高さによって、「大津波警報」「津波警報」「津波注意報」の3つに分類される。

・大津波警報:津波の規模に合わせて「10m超」「10m」「5m」の数値を発表。なお予想される津波の高さは、「10m超」で「10m<高さ」、「10m(5m<高さ≦10m)」「5m(3m<高さ≦5m)」となる。

・津波警報:「3m」(1m<高さ≦3m)

・津波注意報:「1m」(20cm<高さ≦1m)

なお、気象庁のサイトによると、それぞれの警報・注意報では、以下の被害を想定している。

・大津波警報:木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。

・津波警報:標高の低いところでは津波が襲い、浸水被害が発生する。人は津波による流れに巻き込まれる。

・津波注意報:海の中では人は速い流れに巻き込まれ、また、養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。

津波からどう避難するべき?

そこで、このような被害に巻き込まれないためにも、警報や注意報が出されたら、即時に次のような行動を取ってほしいというのだ。

・強い揺れや弱くても長い揺れを感じたら、また地震を体で感じなくても、「津波警報」等を見聞きしたら、いち早く海岸から離れ、可能な限り高い場所へ避難してください。

・海水浴等により海岸付近にいる人は、「津波注意報」でも避難が必要です。海からあがる、海岸から離れるなど、すぐに避難を開始してください。

・避難をする時は、近くの高台や津波避難タワー、津波避難ビルなどに向かってください。

・第一波の引いた後に家に戻り第二波にのみこまれ被害に遭ったケースや、余震により再度津波が発生するケースもあり、津波警報・注意報が解除され安全が確認されるまでは決して被災地域には立ち入らないでください。

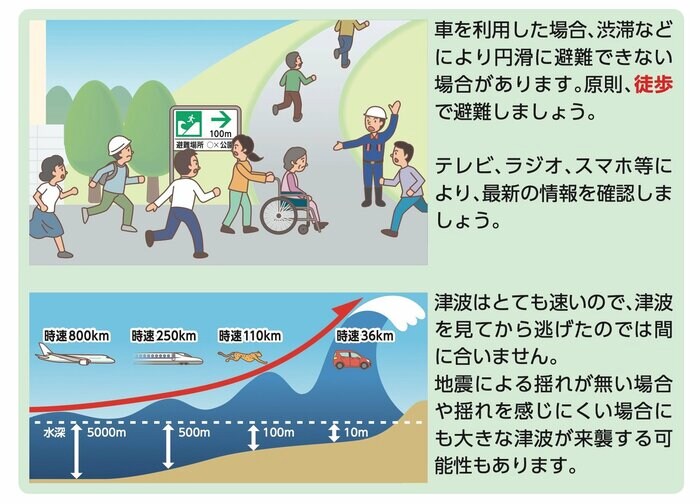

・ 津波は想像を超える速さ、あるいは想像を超える場所からやってくることを認識しておきましょう。

なお、発表された津波の到達予想時刻を過ぎて津波が到達しなかった場合も、津波警報・注意報が解除されるまで、避難を継続してほしい。到達予想時刻はあくまでも目安であり、実際の到達時刻は到達予想時刻から前後する可能性があるとのことだ。

また、気象庁のリーフレット「地震だ、津波だ、すぐ避難!」によると、自動車を利用した場合、渋滞などで円滑に避難できない場合があるとして、「原則、徒歩で避難しましょう」と呼びかけている。

巨大地震では、第一報を「巨大」「高い」と発表することも

気象庁によると、津波警報の第一報では、津波の高さは地震の規模や震源を基に推定しているというが、マグニチュード8を超えるような巨大地震の場合は、すぐには精度の高い地震の規模を把握することができないことから、巨大地震と判断された場合は、最初の津波警報(第一報)では、予想される津波の高さを「10m超」などの数値ではなく、「巨大」「高い」という言葉で発表して非常事態であることを伝えることもある。

そこで「『巨大』という言葉で大津波警報が発表された時は、東日本大震災クラスの非常事態であるため、ただちにできる限り高いところへ避難してください!」と、強く呼びかけている。

津波に備え今できること

津波の危険がある場所には、津波が来襲する危険があることを示す「津波注意」のほか、津波避難場所や津波避難ビルを示す津波標識が設置されている。

万一に備え、海の近くにいるときにはこれらの標識や、最寄りの津波避難場所や津波避難ビル、高台などへの経路を確認する意識を持つことが重要だ。

そして、日頃から自分が暮らす地域のハザードマップで危険箇所や避難場所をチェックしておく事前の備えも忘れてはならない。

地震はいつ起きるか分からない。注意報や警報が出された場合にすぐ避難できるよう、これらの留意点を今一度、しっかりと確認してほしい。

・首相官邸のサイトはこちら

【関連記事】

全国バラバラだった“避難”の図記号。統一のきっかけは東日本大震災

知りたい場所の“津波リスク”が分かるシステムを東京海上が開発…防災にどう活用できるか聞いた