建物が「津波に襲われる確率」などを予測

3月11日で、東日本大震災から10年となる。この震災では沿岸部を中心に多くの建物が津波による被害を受けた。当時は「まさか津波がここまで来るとは思わなかった」という声も多く聞かれた。

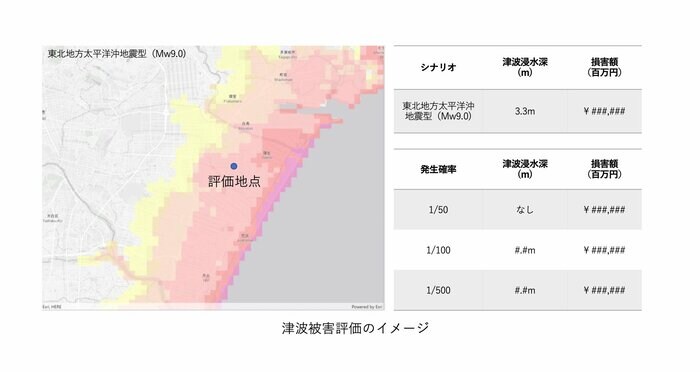

あれから10年経った今、東京海上日動リスクコンサルティングが、建物の「津波に襲われる確率」や「被害の程度」を予測するシステムの開発を進めている。

システムは、将来的に発生が懸念されている「南海トラフ」などの大地震に関し、防災科学技術研究所の研究成果も活用して、個別の地点ごとに津波の発生確率や浸水被害を予測してくれるものだ。

今後予定しているサービスでは、一般企業からの利用を想定。顧客が評価してほしい建物を指定すると、同社がこのシステムで「津波で建物が被害を受ける確率」などを計算し、その上でコンサルティングをしていく。

将来発生する可能性のある地震や津波の被害に関し、事前にある程度の予測があれば、リスクを理解した上でいろいろな対策をすることもできるだろう。

編集部では2019年に一度取材しており、当時は「実用化は2020年度中を予定している」と語っていたが、東日本大震災から10年という節目に改めて東京海上日動リスクコンサルティングの担当者に話を聞いた。

(関連記事:“想定外をなくす”知りたい場所の津波被害を予測…システム開発中の東京海上に聞いた)

建物の特徴に合わせたリスクを計算

ーーどのような仕組みで津波のリスクを予測している?

いま構築したシステムでは、津波による建物被害を評価することができます。その過程は以下のようになっています。

1.津波を発生させる地震を想定し、地震規模や発生箇所を設定します。このとき、この地震の発生確率も算出します。(文科省地震調査研究推進本部や防災科学技術研究所の研究取り組みを活用)

2.その地震が発生した場合、津波により浸水する地域を評価します。(防災科学技術研究所と共同で実施した研究成果であり、AI的なアプローチを用いています)

3.特定の地点において発生した浸水の程度から、建物の被害・被害額を評価します。

この1〜3の流れを数千の津波に対して実施することにより、被害と発生確率の関係がわかります。

ーー顧客には、建物のどのような津波のリスクが分かる?

ある地点(陸上)において、対象とする建物に対する被害と発生確率の関係として表すことができます。また、その計算過程では、ある地点の津波浸水の程度と発生確率の関係もわかります。

ーーサービスの流れも含め、もう少し具体的な内容を教えて

お客様から津波リスクを評価してほしい建物を指定していただくと、弊社のシステムを用いて津波の大きさや建物の被害状況など評価をし、結果とともにコンサルティングをするという形で提供します。

建物をご指定いただく際には、「何階建てのビルか」「木造か鉄筋コンクリートなのか」「いつ建てた建物か」などもお聞きしますので、その建物の特徴に合わせたリスクを計算できます。

また、リスク評価の内容はお客様の目的に応じてカスタマイズできるので、例えば、保険を掛けるときの補償内容の検討のための「建物の損害額」、事業継続計画の策定などの観点から建物が倒壊する可能性を知りたいとのことでしたら「倒壊の確率」といった形で提供します。

ーー例えば「南海トラフ地震が起きた際の建物への津波の影響を知りたい」などに対応するということ?

はい、南海トラフに限定した評価も可能です。さらに、いろいろな地震の可能性も知りたいということでしたら、他の津波の大きさも含めた予測もできます。

規模と確率を掛け合わせて提示できることも特徴の一つで、「今後30年の間に東日本大震災クラスの地震が何回発生する可能性があるのか」「起こった場合はどのくらいの損害額になるか」なども提示できるサービスとなっています。

企業の方のご利用として、「新築したビルを今後30年間は利用すると仮定した場合、その間に起きる可能性のある津波の最大規模を知りたい」「1000年に一回の規模の地震が今後30年に発生する可能性は?その被害額は?」などを想定しています。

現時点では“太平洋側海域で発生する津波”が対象

ーー日本全国どの建物でも予測はできるの?

基本的に日本全国です。ただし、現時点で、評価できる津波は「千島海溝沿いの地震」「日本海溝沿いの地震」「南海トラフ沿いの地震」と、太平洋側海域で発生する津波が対象となっています。

日本海側でも、海底活断層による津波が懸念される地域がありますが、現状、この評価はできず、今後、継続して開発を続ける予定です。

なお地震の揺れによる被害(震動被害)も算出することができ、こちらは日本周辺で発生する地震を網羅しています。

ーー開発はどれくらいまで進んでいる?

評価手法の開発がほぼ完了しています。今後、学会やシンポジウムなどでこの内容を公開する予定です。また、社会の防災・減災に役立てるべく、情報の提供方法など、サービスの詳細を検討しているところです。

ーー将来的にはどのようにして活用してほしい?

この評価の内容を正しく理解して、正しい地震・津波対策を実施していただきたいと考えております。

単なるシステムの結果だけですと、リスクの受け取り方が異なる場合があります。これは、現象に対する理解度や、防災心理や周辺環境などに基づきます。対策が必要であるのに、次の行動に繋がらない場合もあります。

弊社では、そのような点で、正しいリスクの理解や対策などに関するコンサルティングも含め、全体サービスとして提供することが肝要と考えています。

なお同社によると、社内用途としては一部で実用化しているが、一般企業へのサービス提供については2021年4月以降を予定しており、詳細を含めて検討中とのことだ。

地震はいつ起きるか分からない。“想定外”をなくしていく備えをするために、このような予測するシステムやサービスがさらに進化することを願いたい。

【関連記事】

「ばっぱの手を放せ!」津波迫る中、妻に叫び、高齢女性‟置き去り”に…心の傷さらけ出し教訓伝える

目指すは「途切れない避難誘導」…東日本大震災がきっかけで生まれた“光る標識”