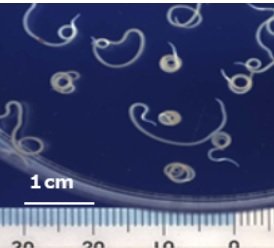

サバやアジなどの魚介類に寄生する「アニサキス」。生きたままで食べると激しい腹痛などに襲われる食中毒となることもあるが、今年も全国で相次いで発生している。

厚生労働省によると、国内では2022年は6月8日までに124件が確認されている。2021年の発生件数は344件、2020年は386件、2019年は328件だ。

水産業界では、この「アニサキス」による食中毒を防ぐことが長年の課題となっていた。

現在、加熱せずにアニサキスを殺虫する方法は冷凍に限られ、マイナス20度で24時間以上冷凍することでアニサキスは死滅する。しかし魚身のドリップ流出、退色、食感の軟化などの品質劣化を引き起こしていた。また、販売する際は「解凍」表示が必要になることから、商品価値を著しく下げてしまうという。

アニサキスを殺虫する新しい方法を開発

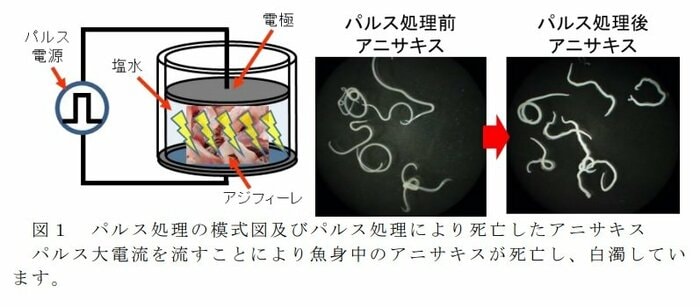

そのような中で、「アニサキス」による食中毒を防ぐため、2021年6月、熊本大学・産業ナノマテリアル研究所の浪平隆男准教授らと株式会社ジャパンシーフーズらの共同研究グループが、アニサキスを殺虫する新しい方法を開発した。

研究グループは、パルスパワー技術(200ボルトもしくは100ボルトの電源から電気エネルギーを一旦コンデンサへ蓄積し、これらをマイクロ~ナノ秒レベルで取り出すことで得られる瞬間的超巨大電力)によって、瞬間的に大きな電流を流すことにより、魚の身の内部にいるアニサキスを殺虫することに成功。

この技術をもとに作った「アニサキス殺虫装置のプロトタイプ機」をジャパンシーフーズの工場で1台稼働させ、この装置で殺虫処理をした「生食用刺身」のサンプル出荷が2021年の秋から始まっている。

「最適な殺虫条件」を求め2万回の実験

殺虫処理をした刺身が出荷されているということだが、出荷先の店舗や客からはどのような声が寄せられているのか? また、今はプロトタイプ機を稼働させている状況だが、装置が完成し、企業向けに販売を開始するのはいつ頃になるのか?

福岡県の水産メーカー「株式会社ジャパンシーフーズ」の代表取締役社長・井上陽一さんに話を聞いた。