富山大学附属病院では医師の完全シフト制を導入し、消化器外科医の働き方改革に成功している。手術の交代制や夜間・休日の呼び出しなしの環境は、特に女性医師にとって働きやすいシステムとなっている。

深刻な医師不足の中で生まれた「完全シフト制」

全国で医師不足が深刻化するなか、富山大学附属病院の新たな働き方が注目されている。長時間の手術は交代制で行い、急な呼び出しもない環境下で、女性医師も子育てを両立できるシステムを実現した。

富山大学附属病院の膵臓・胆道センターでは年間1000件もの膵臓がんや胆道がんの手術を行っている。通常、がんの手術は最初から最後まで同じ医師のチームが担当するのが一般的だが、ここでは複数の医師が交代で執刀にあたるという全国的に珍しい方式を採用している。

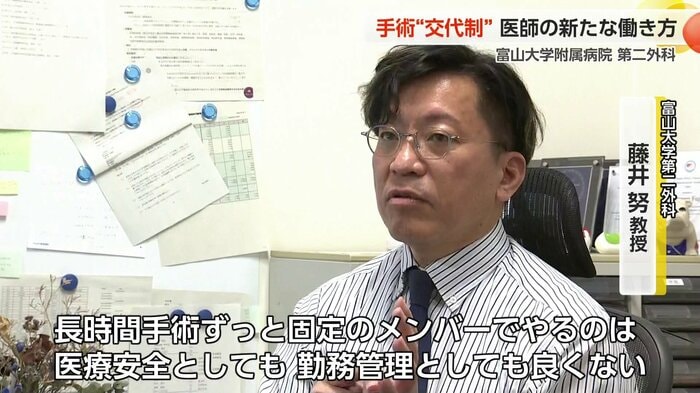

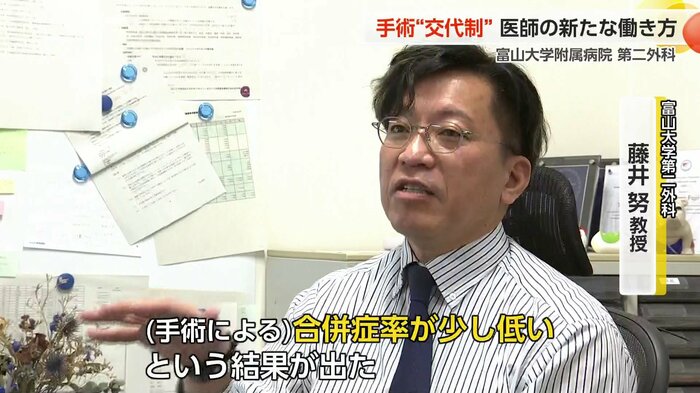

第二外科の藤井努教授は次のように語る。

「医局員の心と身体の負担をなるべく減らそうと考えていくと、長時間手術をずっと固定のメンバーでやるのは、医療安全としても勤務管理としても良くない。午前の医師は午後1時前後で午後のチームと交代。夕方5時6時には、もし手術が長引けば夜のチームと午後のチームが交代する」

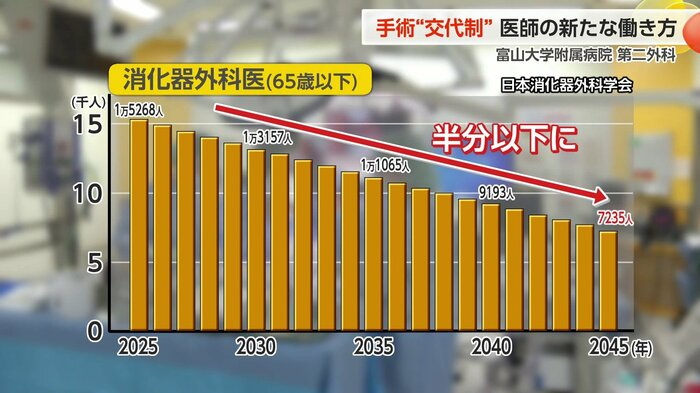

消化器外科医減少の危機

日本消化器外科学会によると、国内の医師はこの20年で3割以上増えているにもかかわらず、胃や腸などの手術を行う消化器外科医は2割以上減少している。さらに20年後には現在の半分以下にまで減ると予測されている。

藤井教授は消化器外科医減少の影響について危機感を示す。

「消化器外科医が減っていくことによって、がんの手術をやる人間がいなくなる。抗がん剤治療・集中治療室の管理・胃カメラや麻酔をかける人もいなくなる。病院の栄養管理や感染対策をする人もいなくなる。中小病院のレベルになると病院の存続そのものが機能しなくなってきて、病院として存続出来なくなる」

医師たちの反応と効果

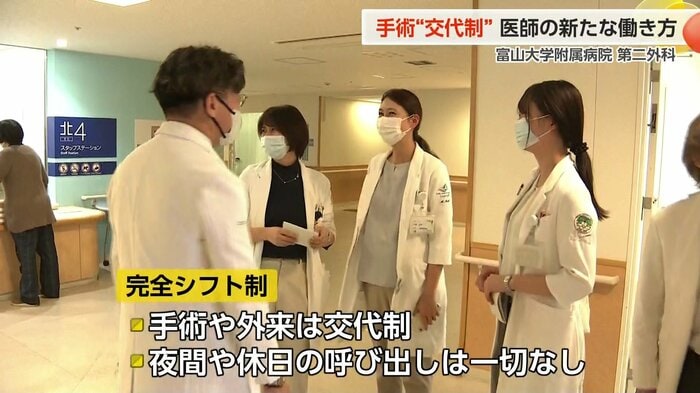

こうした状況を打破しようと藤井教授は8年前、「完全シフト制」を導入した。手術や外来は交代制で、夜間や休日の急な呼び出しは一切ない。

7年目の伊藤綾香医師は子育てをしながら外科医を続けている。

「すぐ急に休みますよね。急に休むのがOK」と伊藤医師。

藤井教授も「子どものお迎えもあるので午後4時5時くらいには帰る」と言い、伊藤医師は「午後6時までに迎えにいかないと、保育園」と補足する。

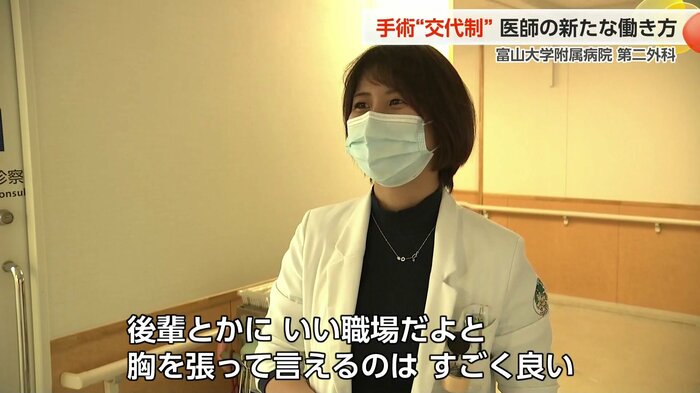

このような働き方を知って外科医を志した人もいる。7年目の木村七菜医師は次のように語る。

「女だから外科は難しそう、忙しそう。世間通りのイメージを持っていた。ここならできそうと働くことを決めた。後輩とかにいい職場だよと胸を張って言えるのはすごく良い」

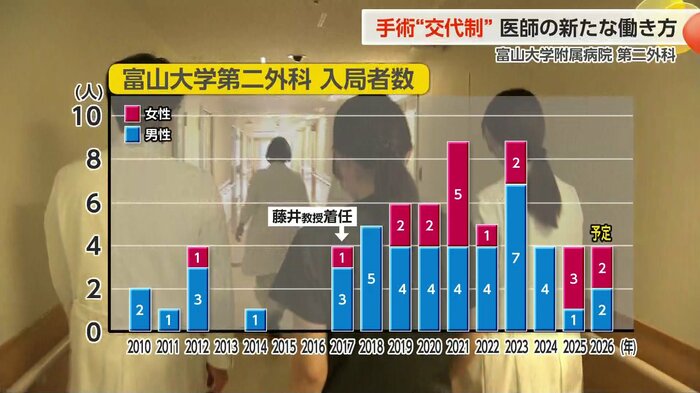

女性医師の増加と手術成績の向上

完全シフト制を導入してから膵臓・胆道センターに入る医師が増え、今は所属する25人のうち、8人が女性である。来年度も女性2人、男性2人のあわせて4人の医師が入局する予定だ。

7年目の金谷瑛美医師は若手医師や医学生への影響についてこう述べる。

「実際に若い先生がたくさんいて、お子さんのいる先生も働いている。実際にそのような先生が働けているという事実を医学生は見て、私にも外科できるのかなと、外科に親近感がわく」

さらに「第二外科の先生はきれいにしている先生が多い」「身なり整えている先生が多いですね」と医学生から言われることが多いという。

完全シフト制を導入してから8年。藤井教授は働き方改革だけでなく、手術の成果にも効果が出始めていると話す。

「集中力を保つチームでリフレッシュしながらやっていくことで、(手術による)合併症率が少し低いという結果が出た。まだまだ全国的に働き方が改善されているわけではない。富山大学で上手くいっている部分を発信することで、お手本のようになれる1つのきっかけになれば」

この富山大学の取り組みは、全国の医療機関が抱える医師不足や長時間労働の問題に対する一つの解決策を示すことになるのか注目したい。

(富山テレビ放送)