越前がにやソースカツ丼と並ぶ福井を代表するグルメ「越前そば」。なぜ福井のソバは香り高いのか、その歴史はいつからなのか…徹底的に調査した。すると、福井が誇るコンテンツ“恐竜”との意外な共通点が見つかった。

「越前そば」と名付け全国区に

福井県北部、嶺北地区を中心に生産されるソバは、一般的に「越前そば」と呼ばれ、全国にもその名が浸透しつつある。この「越前そば」という名を付け全国に普及させたのは、越前市にある武生製麺だ。

日本郵便が手掛ける特産品通販サービス「ふるさと小包」の企画に武生製麺が参加したところ、全国でトップクラスのヒットとなり、「越前そば」の名が広がる理由の一つになったというのだ。

福井県の担当者は越前そばについて「一番優れているのは香り」と語る。その香りの良さと、福井のソバの特徴である石臼をイメージしたロゴマークも作成しブランド化を進めている。

「在来種のソバを石臼でひくことで香りを生かしたそば粉に仕上げている。加えて職人の腕もある」と担当者。素材、製法、技術のすべてが合わさって、福井のソバの香りの良さが生まれているというのだ。

福井のそば文化を発信する「福井そばルネッサンス推進実行委員会」会長の宝山栄一さんによると、福井のソバが注目され始めたのは、ここ10年か15年ほど前のことだという。

ただ、食文化としてのソバは昔からあり、30〜40年前には「そば打ちができるのが嫁のたしなみ」とされ、各家庭でそば打ちし、食べていたという。

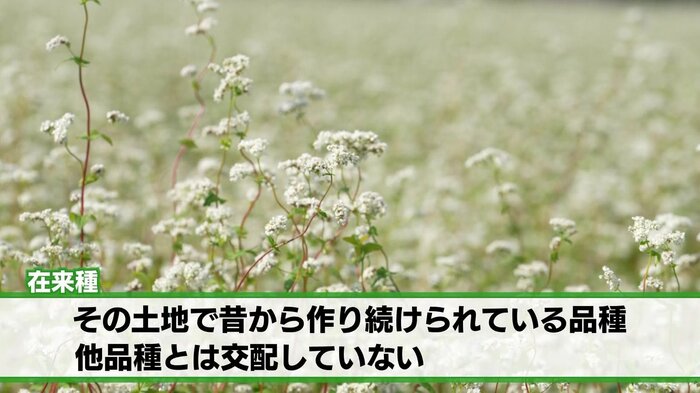

品種改良せず守られてきた「在来種」

福井のソバのおいしさの最大の秘密、それは「在来種」だという。昔から県内で栽培されている品種改良されていないのが在来種のソバ。福井県内には大野在来や丸岡在来など、22系統もの在来種があり、その土地土地で受け継がれてきた。

宝山さんは、その特徴を「一般的な改良品種と比べるとタンパク分が多いが故に、粘りが出る」とする。半世紀近くそば打ちを続けてきた職人だからこそ分かる、その粘りの違い。同じ福井県内でも、土地によって微妙な違いがあるという。

強い匂いには理由があった

在来種についてさらに詳しく調べるため、ソバ畑を訪ねた。

畑に足を踏み入れると、独特の強い香りが鼻を突く。製粉会社「カガセイフン」の加賀健太郎さんは「肥だめのような独特の香りでしょ」と苦笑。この強烈な匂いには、実は理由があった。

ソバの花には、めしべが長くおしべが短い「長柱花」と、その逆の「短柱花」の2種類が存在する。

それぞれ単体では受粉できず、お互いの花粉を必要とするため、花粉を運ぶ虫を呼び寄せなければならない。そのために、強い匂いを発しているのだ。

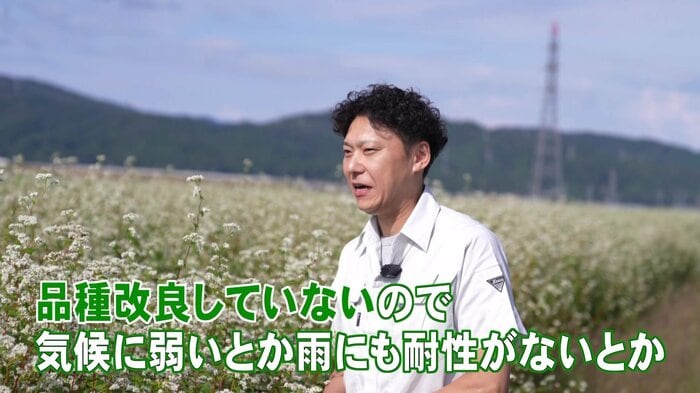

さらに、在来種は品種改良されていないため、天候の変化や病気に弱く「はっきり言ってしまったら育てにくい」という。それでも農家が在来種にこだわるのは、「少しでもおいしいそばを届けたい」という強い思いがあるからだ。

在来種は、背丈もバラバラ。で「個体差」がある。早く熟した実は旨味が強くなり、未熟な実は香りが良くなる。この熟成度合いのばらつきが混ざり合うことで、福井のソバならではの複雑で奥深い味わいを生み出しているというのだ。

ソバの香りを引き立てる石臼びき

続いて加賀さんが製粉所に案内してくれた。そこにあったのは、福井のソバ作りに欠かせない「石臼」だ。石臼でひくことで摩擦熱が加わらず、ソバ本来の風味を損なうことなく粉に仕上げることができる。

この石臼に使われているのは、福井市美山地区で採石された「小和清水石(こわしょうずいし)」。硬すぎず柔らかすぎないという特徴が、小粒な福井在来種をひくのに適しているという。

中には150年近くも使われ続けている石臼もあり、年に1〜2回「目立て」と呼ばれる、すり減った溝を彫り直すメンテナンスを行いながら、代々受け継がれている。

しかし、「福井県内では、この石臼を作ってくださる職人さんがもう1人もいないんですよ」と加賀さん。今すぐ困ることはないものの、いずれこの文化が衰退してしまう可能性もゼロではないという。

戦国時代から石臼に使われていた「小和清水石」

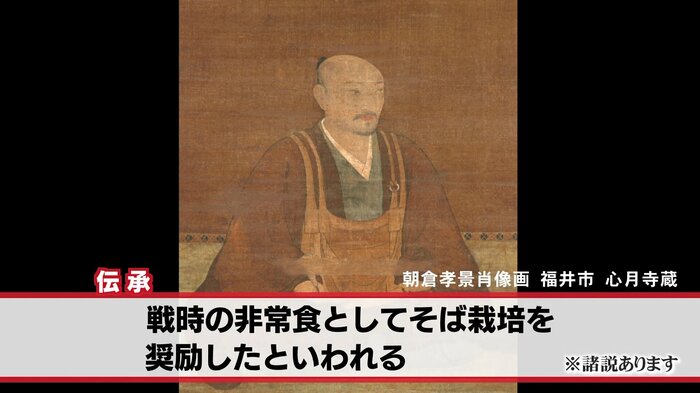

次は、石臼に使われる「小和清水石」のルーツを探るべく、一乗谷朝倉氏遺跡を訪ねた。

遺跡保存会の細田国雄さんによると「福井のソバ栽培は、初代朝倉孝景が戦時の非常食として奨励したのが始まりの一つとされている」と教えてくれた。

その当時から、小和清水石の石臼が使われていたというのだ。

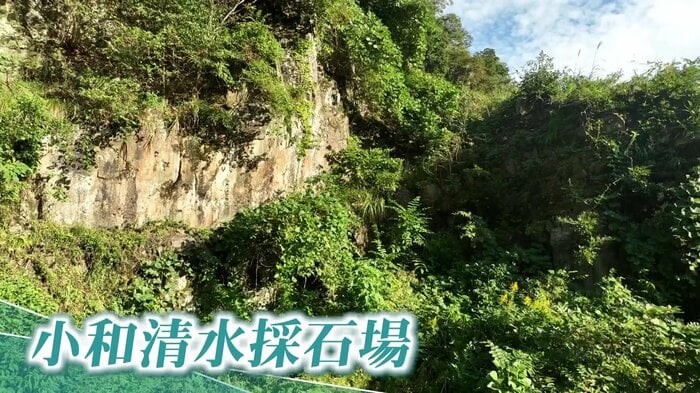

採石場は福井市小和清水地区の山中にあるが、10年ほど前から使われなくなり、現在は草木が生い茂っている。

福井市自然史博物館の有馬さんによると、小和清水石は「今から1億2000万年ほど前、白亜紀前期あたりの石」だという。つまり「恐竜時代の石」なのだ。

新たな発想と受け継がれる技術

この恐竜時代の石にちなんだユニークな商品も生まれている。越前市の宝木石材が作る「白亜紀珈琲」だ。

宝木幹夫さんは、ソバの石臼の目立てや補修を行う傍ら、小和清水石でコーヒー用の石臼を製造。さらに、その端材を炉に入れて遠赤外線でコーヒーを焙煎しているという。

「石屋目線からも、小和清水石は硬さや目の細かさ、熱伝導の低さなど、石臼に非常に優れた性質を持っている」と宝木さん。

さらに「石屋としてこの小和清水石の新しい魅力を発見し、目立ての技術も次の代に伝えていきたい」と語る。

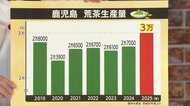

良より質をとる在来種のソバ、そば打ちの技術、そして“恐竜時代の石”が福井のそば文化を形成していたのだ。